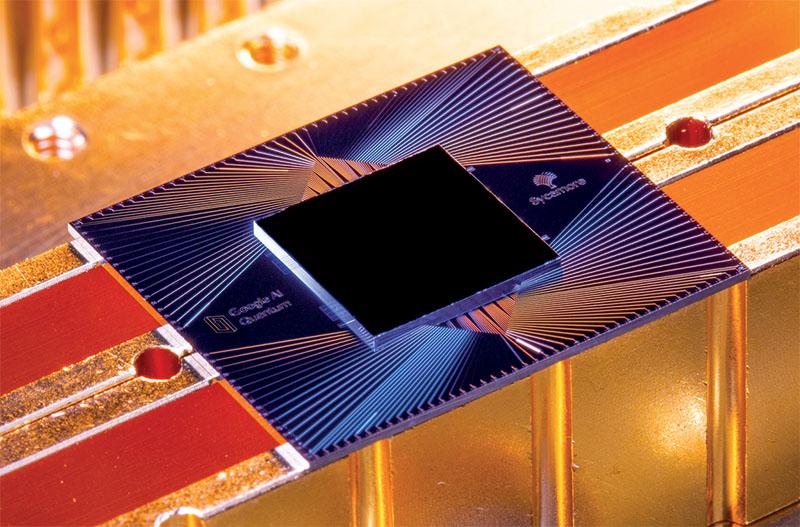

科技巨头Google宣布实现“量子霸权”这一重大突破。根据其公布的研究成果,该公司研发的Sycamore量子处理器完成了一项具有里程碑意义的计算任务:仅用3分20秒就解决了一个极其复杂的数学问题。Google研究人员指出,即便是目前最强大的超级计算机,要完成同样的计算任务可能需要长达1万年的时间。这一成就的关键在于Sycamore处理器并非传统计算机的简单升级,而是采用了革命性的量子计算原理,其运算模式与经典计算机有着本质区别。

2019年10月,Google宣布其研发的Sycamore量子处理器取得重大突破。这款基于量子力学原理的处理器采用与传统计算机完全不同的运算方式,标志着计算技术进入新纪元。

Sycamore作为量子计算机,其运算能力源于量子粒子的特殊物理特性。这种革命性的计算架构在医疗研发和人工智能等领域展现出巨大潜力,吸引了包括科技巨头和政府机构在内的多方关注。据统计,全球在量子计算领域的研发投入已达数十亿美元规模。

尽管Sycamore的诞生是量子计算发展的重要里程碑,但这项技术仍处于起步阶段。量子计算机依赖的量子力学原理极为复杂,在实际应用中仍面临诸多技术挑战,包括量子退相干、错误校正等关键问题亟待解决。

要理解量子计算机的工作原理,需要了解量子叠加态这一核心概念。与传统物理认知不同,量子粒子可以同时存在于多个状态。这种特性完全颠覆了以牛顿力学为代表的经典物理学认知体系。在日常生活中,物体的运动轨迹是可预测的,比如从树上掉落的苹果最终会落地,而不会突然出现在其他位置。但量子世界的行为方式则截然不同。

然而,这些经典物理规律在亚原子尺度下完全失效。量子作为物质和能量的最小单位,展现出令人费解的行为特性。20世纪初,尼尔斯・玻尔、维尔纳・海森堡和埃尔温・薛定谔等物理学家通过实验证实:虽然量子粒子可能出现在任何位置,但在特定位置被观测到的概率却可以为零。这是因为量子粒子具有同时存在于多个状态的能力,比如一个电子可以同时保持自旋向上和向下的叠加态。

物理学家将这种特性命名为“量子叠加态”。更令人困惑的是,一旦进行观测,量子系统就会坍缩为单一确定状态。科学家只能通过概率计算来预测量子系统的观测结果。

量子现象的神奇之处不止于此。当多个量子粒子形成“纠缠态”时,无论相隔多远,改变其中一个粒子的状态都会立即影响其他粒子。爱因斯坦将这种超距关联称为“鬼魅般的远距作用”,这一现象至今仍是物理学中最深奥的谜题之一。

面对如此反直觉的量子特性,就连1965年诺贝尔物理学奖得主理查德・费曼也不得不承认:“没有人真正理解量子力学。”但正是这种神秘特性,促使科学家探索量子计算的可能性,开创了全新的信息处理范式。

最早提出量子计算机构想的物理学家理查德·费曼

1981年,费曼在麻省理工学院的一次演讲中首次阐述了这一革命性概念。但当时谁也没有预料到,二十年后个人电脑会成为日常必需品。

传统计算机,从早期的IBM设备到现代MacBook,其核心运算原理都是基于二进制位元(bit)系统。每个位元只能表示0或1两种状态,计算机通过增加位元数量来提升运算能力。而费曼提出的量子计算机则采用完全不同的量子位元(qubit)概念。量子位元可以同时处于0和1的叠加态,当两个量子位元形成纠缠态时,就能同时表示四种状态组合。随着量子位元数量的增加,其运算能力将呈指数级增长,远超传统计算机。

然而,将这一理论构想转化为现实面临着巨大挑战。量子位元通常由原子或亚原子粒子构成,极其脆弱,任何微小的干扰都可能导致量子态坍缩。科学家花费了整整17年时间,直到1998年才成功研制出第一台双量子位元计算机。

转折点出现在20世纪末,日本科学家发明的超导电路技术为量子计算带来了突破。通过将量子位元冷却至接近绝对零度(-273℃)的极低温环境,科学家终于能够稳定控制多个量子位元。在这一技术基础上,各大科技公司展开了激烈竞争:英特尔开发出49量子位元处理器,IBM和Google先后推出53量子位元处理器。Google更在此基础上研制出72量子位元的升级版本。新兴企业Rigetti更是宣布正在研发128量子位元系统,显示出这一领域的快速发展态势。

这一系列技术进步印证了费曼的前瞻性预见,同时也表明量子计算正在从理论构想逐步走向实际应用。不过需要指出的是,当前量子计算机仍面临量子相干时间短、错误率高等技术瓶颈,要实现大规模商业化应用还有很长的路要走。

搜寻引擎巨头 Google 的CEO桑德尔·皮查伊正在视察一台量子计算机。

不过,量子计算机的发展仍面临重大技术瓶颈。量子位元数量越多,维持超导状态所需的冷却系统就越可能面临巨大挑战——要让比深空更庞大的系统保持接近绝对零度的极低温环境,现有的冷却技术几乎达到极限。

为突破这一限制,科学家正在探索替代方案。其中离子阱技术颇具潜力,该技术利用电场捕获带电原子作为量子位元,其最大优势是可在室温下运行,彻底解决了冷却难题。但这项技术目前仍停留在实验室阶段,要实现工业化生产尚需时日。微软公司则另辟蹊径,研发对温度相对不敏感的“拓扑量子位元”,该技术基于电子的特殊量子态,虽然已取得重要突破,但相关理论仍处于探索阶段。

可以预见,当新一代计算设备成功驾驭量子粒子的神奇特性时,量子计算机将为人类解决更多复杂难题开辟全新路径。从药物研发到气候模拟,从密码破译到人工智能,这项技术有望带来革命性的突破。量子计算正在从理论构想逐步走向实际应用,虽然前路漫漫,但其发展前景令人充满期待。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:孙明轩 上海工程技术大学 教授

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划