2019 年,英吉利海峡内的怀特岛出土了四块恐龙骸骨,古生物学家表示它们属于一个全新物种。自2019年10月以来,这些骨头便存放在南安普顿大学,以供古生物学家辨别其所属物种。将骨头的每个微小的细节与电脑资料库进行比对后,他们很快发觉,这竟是前所未见的物种。

这种恐龙被命名为“意外怀特气腔猎龙”(Vectaerovenator inopinatus),属于兽脚亚目恐龙,与凶名赫赫的暴龙血脉相连。它的名字也概括了出土过程中的很多特点。

“意外”(inopinatus)之名,源于这块化石深埋于本应属于远古海洋生灵安息之所的海床绿砂岩层下。在此地,恐龙化石的发现实属罕见,或许正是这深海的帷幕,长久遮蔽了它的踪迹,使其成为漫长岁月后才被揭晓的秘密。

负责指导这项研究的尼尔·葛斯林(Neil Gostling)表示:“怀特岛是欧洲最适合寻找恐龙化石之处,但通常是在陆地沉积物中找到。而绿砂岩层有着1亿1600万年的历史,能在此发现恐龙化石令人相当兴奋。我们对该时期的欧洲恐龙所知甚少。”

新种恐龙的学名Vectaerovenator中嵌入了“aero”一词(即拉丁文的“空气”),源于研究中四块骨头的中空特性。这些化石上有大孔,推测可能是肺组织的延伸,有助于气体交换。

葛斯林表示:“这是种让氧气进入体内的高效方式,在有些兽脚亚目动物中也可见。这四块化石拿在手里的感觉与以往发现的化石完全不同,因为它们几乎是空心的。”

尽管研究团队仅依据这种恐龙的其中四块骨头就确定了这种远古生物的关键特征,但在论文发表后,这个团队又新收到了两块来自同一物种的骨头,研究人员很快便从中发掘出了更多的信息。

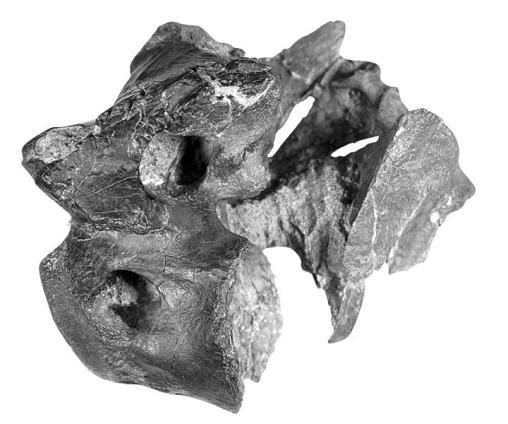

颈椎

这是首块出土的骨头。这块脊椎骨在被詹姆斯·洛克耶发现时,就早已经断裂。但与其它形似的兽脚亚目骨头比对后,专家认为这块骨头应位于恐龙颈部偏上的位置。

第一块背椎

靠近颈部下端,明显可见这块骨头内部的空洞。

第二块背椎

初期发现的四块骨头中的最后一块。由于并非重复部位的骨头,这进一步证明了这几块化石来自同一动物个体。

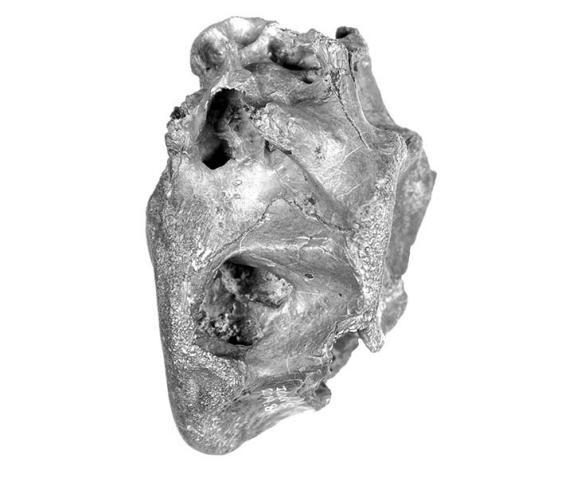

尾椎

为后来发现的两块骨头之一。与身体相比,兽脚亚目的尾巴相对较长,肌肉发达,足以在运动时支撑起站立的恐龙。

出土的样本覆盖了恐龙从头至尾的身体纵轴,表明这具遗骸可能完整地沉入了沉积物中。

恐龙的世界看似如此遥远,但每发现一个新的恐龙物种,人类离恐龙的世界好像也会更近一点。但泥土是如何将死去的动植物变为化石?恐龙又是如何从骨头变成石头呢?

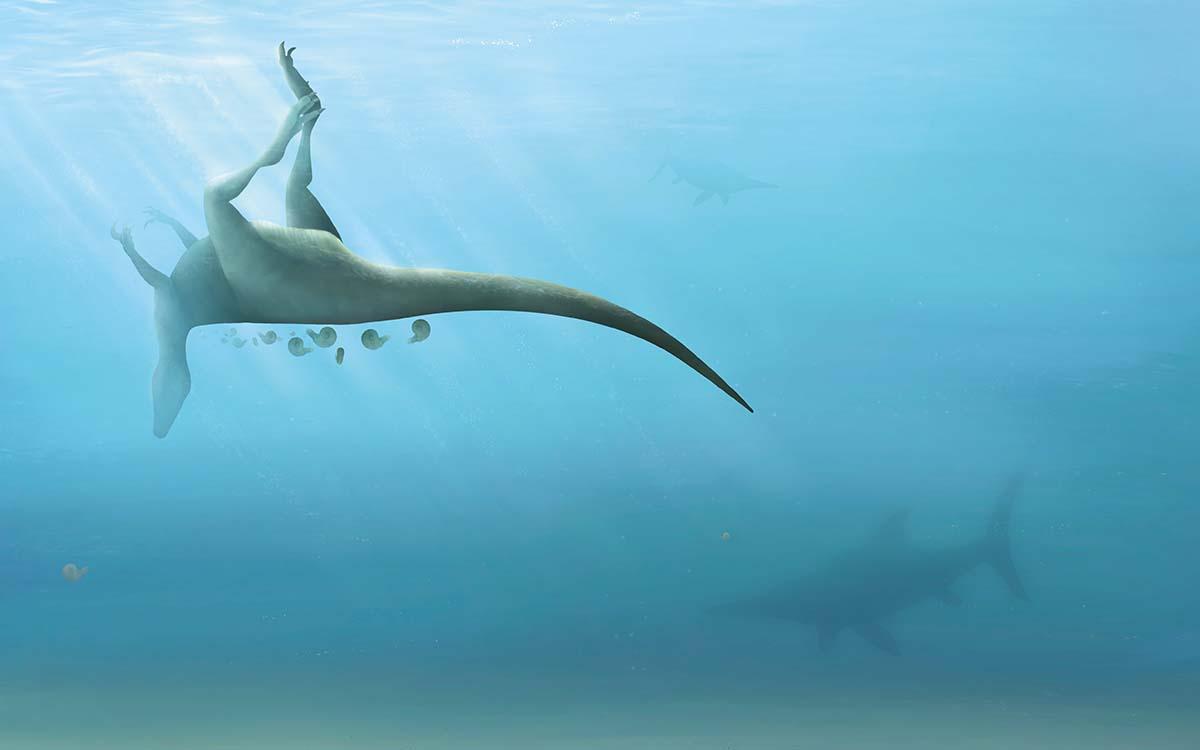

就化石的形成机率而言,动物的死亡地点十分关键。目前,出土的恐龙骸骨大多出自葬身于多水环境的恐龙。恐龙的软组织可能会被食腐动物吃掉,一旦软组织腐烂,较硬的骨头会留存在沉积物中。虽然也可能形成软组织的化石,但极为罕见。

恐龙尸体被卷入浅海后沉入海床,迅速被掩埋。

若想取得最完整的化石,遗体必须原封不动且未受损。尸体必须在过于腐烂前被泥沙覆盖。对葬身于湖泊和河流附近的恐龙而言,泥沙覆盖的效果最显著,在河湖泛滥时就会马上覆住遗体。岩石硬化的同时,沉积物中的水则透过孔隙渗入骨骼。矿物质随着水进入骨架,使骨骼逐渐矿化变成更坚硬的化石。等待数百万年过去,泥沙和火山灰等沉积层进一步覆盖在恐龙尸体上面,将恐龙埋向地底更深处。随着沉积层的层数不断增加,这种重压会导致骨头断裂,但也因此使沉积物互相压缩,最终固化成坚硬的岩石。这段过程在恐龙遗骸周围形成了坚硬的岩石外壳。

再过很长一段时间,陆地的位置会因地质作用而改变。含有化石的岩石随陆地抬升而接近地表。这些覆盖在化石上面的岩石在受到风化后,一块块骨骼化石就会从岩石中逐渐显露出来。若在完全露出前就确认物种,便可由古生物学家小心取出。

随着科学家对物种演化关系研究的深入,它们发现恐龙的特征其实一直存续至今,并不仅限于化石之中。现代鸟类正是由中生代的兽脚亚目恐龙演化而来。这个类群差异甚巨,既有大至雄伟的暴龙,也有小至现代鸟类的成员。

仅就迄今已出土的恐龙来看,其物种多样性就足以显示恐龙在地球上的演化历程。对每一块关键化石的研究,都为恐龙的演化故事增添了新篇章。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:沈萍 中国地震局地球物理研究所研究员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划