作者:孙亦真

摄影:杨浦东

现代天文学家认为,我们可以看到的宇宙中的“物质”仅仅占实际的5%。面对宇宙的辽阔无垠,人类不禁追问:我们是谁?我们从何而来?又将到何处去?这些被冠以“终极”之名的哲学命题,激发了人们对生命和宇宙奥秘的深层探索。

在2025上海书展暨“书香中国”上海周如火如荼之际,一场仰望星空的科学盛宴在上海科学会堂拉开帷幕。8月17日上午,由上海市科协指导,上海市科普作家协会、上海市科技期刊学会、上海开源信息技术协会及《时间简史》中文版出版方湖南科技出版社联合主办的“浩瀚星海 探索无穷——从《时间简史》看人类对宇宙的追寻”研讨会,为沸腾的书展增添了一道深邃而璀璨的科学光芒。线上线下1300余位科研人员、科技爱好者和青少年共同沿着时间之河回溯宇宙创生、又向着未来边界探寻命运归宿的科学远征。

“硬”核知识的“软”着陆

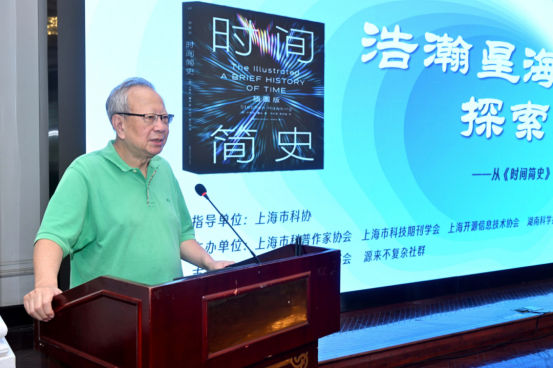

“科普应该是‘软硬兼施’的,既要使得真正深入进去的人感觉到有收获,有价值,还应该有一个比较软的铺垫,让所有的人都能够顺利地登堂入室。”知名天文学家,科普作家卞毓麟如是解读科普工作的双重使命。

谈及宇宙、时间和物理,就不得不提起史蒂芬·霍金,这位坐在轮椅上却用思想征服宇宙的传奇物理学家,他的名字与《时间简史》紧紧相连。被翻译成40多种语言,在全球范围内售出超过2500万册,“全世界平均每几百个人就有一本《时间简史》,我觉得可以说是一种奇迹。”回溯其充满戏剧性的创作过程,卞毓麟感慨道。

1992年,湖南科学技术出版社引入《时间简史》简体中文版,2025年全新升级的《时间简史(插图版)》在翻译精准度、排版友好度与图片呈现力上全面跃升,更首次收录霍金教授2016年的前沿思考。书中通俗易懂的语言是弥补认知鸿沟的桥梁,而精心设计的插画则是化解抽象壁垒的视觉阶梯,引导不同背景的公众直观“触摸”宇宙结构的恢弘与物理法则的精妙。它如同打开宇宙奥秘之门的钥匙,只要捧起这本书,仿佛就能一窥宇宙的终极真相。

在闻名遐迩的大英博物馆中,珍藏着一件“镇馆之宝”——罗塞塔石碑,密密麻麻的“天书”将古埃及文明的奥秘深深埋藏。“科学家们所做的全部努力就是在寻找和解读那些记载了大自然语言的‘罗塞塔石碑’。”卞毓麟表示,希望中国涌现出更多像霍金那样充满着激情与使命感的科学家兼“科学宣传家”,加深公众对科学的理解。

无尽探索 解锁人类“追星”本能

想象一万年前,太阳早已落山,大地一片沉寂。乌黑的天幕上群星绚丽,原始人吃惊地望着它们:星星为何这样明亮?为何高挂天际?为何不会熄灭?强烈的好奇心和求知欲在内心膨胀,这似乎是人类与生俱来的“追星”本能。

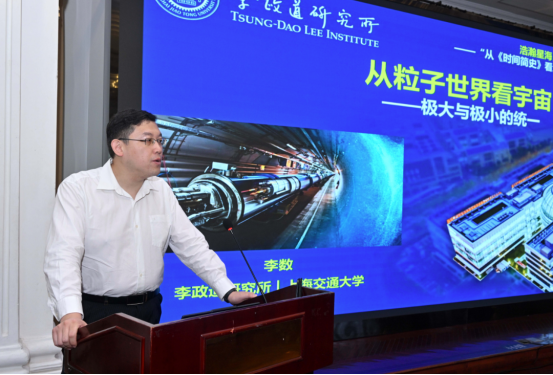

当我们凝视夜空中闪烁的星光,实际上在回望一场始于百亿年前的微观革命。“粒子物理作为一门联系着极大与极小世界奥秘的基础学科,其研究面对跨越多个时间与空间尺度的极端物态和实验条件,致力于探秘物质微观构成之谜、宇宙形成与演化的奥秘、引力波与引力量子化、暗物质暗能量之谜等重大基础科学问题的答案。”上海交通大学李政道研究所教授、长聘学者李数长期从事高能量前沿的粒子物理实验研究。从量子涨落到星辰大海,宇宙演化的每个阶段都镌刻着深刻的物理规律、见证着极大与极小的统一。“人们在深化对于微观世界认知的同时,也在打开宏观宇宙学的边界。”他表示,当代基础物理学与天文学的前沿,正同时向深化微观尺度认知水平(如更小尺度、更高能量) 和拓展宏观尺度研究边界(如暗物质、暗能量探测)探索。“这些领域其实还需要更多人类的智慧与坚持不懈的努力,才能开启科学研究边界的更多可能性。”

中科院上海光学精密机械研究所助理研究员摆展则生动介绍了宇宙最初三分钟发生的“相变”。这是类似水凝固成冰,水蒸气液化成水的剧烈变化。宇宙的相变是驱动宇宙结构从炽热混沌的“原始汤”,逐步冷却、凝结,最终雕琢出星系、恒星乃至生命摇篮的根本物理引擎。

星火传递 点燃永恒探索之火

宇宙是人类永恒的好奇所在,从仰望星空的原始先民到对探寻微观粒子的现代科学家,他们对未知的渴望从未停歇。圆桌讨论环节,思维火花四溅,让线上线下所有参与者仿佛置身于人类认知疆域最前沿那充满魅力与未知的“模糊地带”。

本次研讨会最动人的篇章,在于它生动展现了科学探索征程中的“代际接力”——卞毓麟作为德高望重的天文前辈,他对科普事业的毕生热忱本身就是激励后学的灯塔。而李数、李晟、摆展等新锐学者,则代表着中国基础科学领域蓬勃发展的新生力量,他们自信地站在国际前沿,用清晰的逻辑和澎湃的激情解读宇宙。

“如何平衡科研和做科普的时间与精力分配?”“如何更好地理解科学领域的专业词汇?”“目前是否有其他探测暗物质的方法?”《时间简史》开启的那扇仰望星空之窗,在此刻的上海,激荡出更加澎湃的回响。

来源: 上海市科学技术协会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助