大地之树 自然雕琢的生态奇观

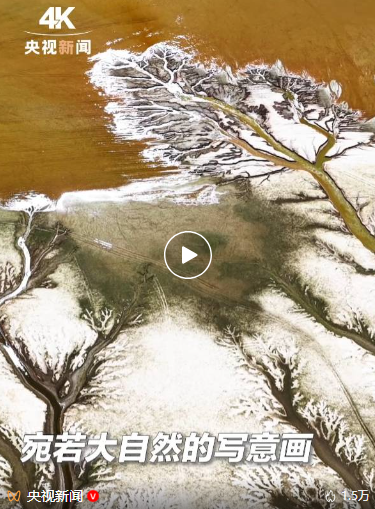

近日,鄱阳湖都昌段出现的“大地之树”景观走红网络,从高空俯瞰,蜿蜒的水流勾勒出粗壮的树干,翠绿的湖草铺展成繁茂的树叶,两者相互映衬,犹如一幅栩栩如生的生态画卷在滩涂间徐徐铺展,让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。

“大地之树”如何形成?

“大地之树”的形成,是多种自然因素共同作用的结果,主要涉及流水的侵蚀与沉积作用。

鄱阳湖作为季节性湖泊,水位随季节变化呈现“丰水一片、枯水一线”的特点。当鄱阳湖进入枯水期,水位下降,大片滩涂裸露。这些裸露的滩涂质地松软,为“大地之树”的形成提供了物质基础。

随着湖水退去,水流在滩涂上流动。在地势较低的区域,水流速度更快,强劲的水流有力地侵蚀着湖底的泥沙,逐渐形成深深的冲沟,这些冲沟便是“大地之树”的“树干”和“树枝”雏形。而在地势较高的区域,流水速度相对较慢,携带泥沙的能力减弱,泥沙逐渐沉积下来。

在日复一日、年复一年的湖水涨落过程中,流水的侵蚀和沉积作用不断交替进行。水流持续沿着已形成的冲沟流动,使其不断加深、加宽和延长,细小的分支也不断发展,逐渐形成了如今我们看到的枝丫纵横、栩栩如生的“大地之树”景观 。

除了流水作用,风力在“大地之树”的塑造过程中也起到了一定辅助作用。在枯水期,滩涂裸露,风力对地表松散的泥沙进行侵蚀和搬运,将部分泥沙吹走,使沟壑之间的高地逐渐被削平,进一步塑造和强化了“大地之树”的形状,让其轮廓更加清晰、形态更加逼真。

类似景观及形成差异

在我国其他地方,也有与“大地之树”类似的景观,钱塘江退潮后出现的“潮汐树” 便是其一。“潮汐树”主要形成于潮间带的淤泥滩,是由钱塘江大潮的涨落冲刷而成。钱塘江滩地质地松软且含沙量高,涨潮时,潮水携带泥沙缓慢涌入,以沉积作用为主;退潮时,潮水迅速回落,落差较大,水流对滩涂的侵蚀作用显著增强,形成深深的冲沟。经过长期的潮汐作用,这些冲沟不断发育、分支,最终形成了如大树般的“潮汐树”景观 。

与鄱阳湖“大地之树”相比,“潮汐树”的形成主要受控于海洋潮汐的周期性涨落,而鄱阳湖“大地之树”主要与湖水的季节性涨落以及地势、水流等因素相关。此外,两者在形态上也存在一些差异,“潮汐树”因受潮水反复冲刷,形态可能更加规整、对称;鄱阳湖“大地之树”则因地势等因素影响,形态更加多样、自然随性 。

“大地之树”的生态意义

“大地之树”不仅是一种令人叹为观止的自然景观,更对鄱阳湖的生态系统有着重要意义。从微观角度看,“大地之树”中由水流形成的冲沟和水道,为众多水生生物提供了多样化的栖息环境。在枯水期,这些水域成为小鱼、小虾、螺蛳等水生生物的避难所,保障了它们在水位变化过程中的生存繁衍 。

从宏观角度而言,“大地之树”景观所在的鄱阳湖湿地生态系统,是众多候鸟的重要栖息地和迁徙停歇地。每年秋冬季节,大量候鸟从北方飞来鄱阳湖越冬,“大地之树”区域丰富的水生生物资源,为候鸟提供了充足的食物来源 。同时,湿地中的湖草等植被,也为候鸟提供了隐蔽和栖息的场所。

“大地之树”景观的出现与变化,还是鄱阳湖生态环境变化的重要指示。其形成和发育状况,反映了鄱阳湖水位变化、泥沙淤积、湿地生态系统健康程度等多方面信息,能够帮助科研人员和生态保护工作者更好地了解鄱阳湖生态系统的动态变化,从而制定更加科学有效的保护和管理措施 。

鄱阳湖都昌段的“大地之树”景观,是大自然用漫长岁月精心雕琢的杰作,是流水、风力与大地共同谱写的生态乐章。它不仅为我们带来了视觉上的震撼与享受,更让我们深刻领略到大自然的神奇创造力和生态系统的精妙复杂。

来源: 人民网、九江都昌发布

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

江西省九江市科学技术协会

江西省九江市科学技术协会