“树界六边形战士”中山杉诞生记:从基因筛选到繁殖体系的全链条创新

在长江三峡库区的消落带,每一次水位涨落都如呼吸般牵动着岸线生态的脉搏。曾经,这片滩涂饱受冲刷与裸露之苦。而今,一种名为中山杉的树种,如绿色屏障般稳稳扎根于此,不仅固土护岸,更在秋冬之交洒下绯红与碧绿交织的倒影,绘就水上彩林的奇观。

中山杉作为落羽杉属树木种间杂交优良无性系的统称,是江苏省中科院植物研究所(南京中山植物园)自主研发的专利品种,是我省在林木种质创新领域的代表性自主知识产权成果。它既耐水淹、抗盐碱,又速生稳长,还兼具观赏与生态功能。中央电视台(CCTV)八度聚焦,生态专家称之为“淹不死的树坚强”。

图1 中央电视台新闻报道了中山在三峡削弱带治理中的应用

图2 中央电视台新闻联播报道了云南滇池中山杉美丽的冬季景观

然而,中山杉并非自然界的偶然,而是一项系统性科学工程的结晶。从跨种属优异基因精准筛选,到花粉低温保鲜破解生殖隔离,再到定向杂交育种技术突破,从体细胞胚胎培养实现高效繁育,到成熟良种的“返幼”技术创新,再到超低温基因库安全保存,中山杉的培育历程,正是现代植物育种科技体系的综合集成与创新实践。

一、全球种质优选:中山杉的遗传蓝图

中山杉的故事,始于一次跨越半个地球的“基因联姻”。它的父母分别是北美原产的落羽杉(Taxodium distichum)与墨西哥落羽杉(Taxodium mucronatum):除了极强的耐水湿能力以外,墨西哥落羽杉具有更强的耐盐碱与耐旱能力,绿期更长且观赏价值更高,同时胸径生长量突出;落羽杉则在抗病性和高生长量上表现优异。二者杂交,有望聚合双亲优势于一体。为保障种质基础的多样性与稳定性,科研人员从全球广泛收集落羽杉属种质材料,建成 “江苏省落羽杉国家林木种质资源库”。

随后,南京中山植物园研究团队引入分子标记技术(SSR)为这些“基因候选者”构建指纹图谱,并逐一进行遗传分型,构建起多样性矩阵,最终优选出遗传基础最广、表型性状最优的“亲本组合”,为后续杂交和育种打下坚实根基。

这一步,完成了从“传统经验选种”向“分子辅助精准育种”的关键跃升。

图3 科研人员正在收集落羽杉种质材料

二、精准杂交育种:跨越自然时差的人工生命设计

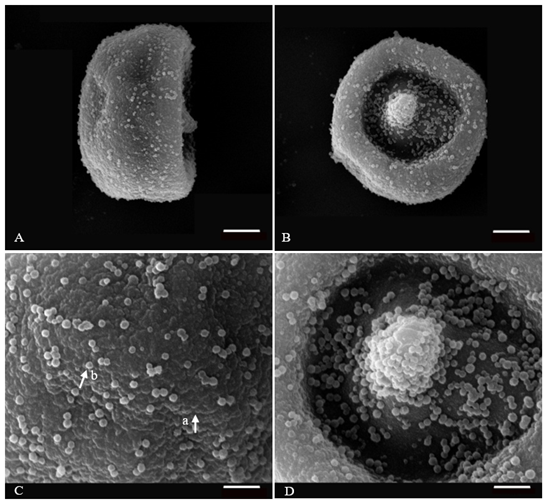

落羽杉与墨西哥落羽杉自然开花期错位达30天,几乎无法自然授粉。为了促成这场跨物种的配对,科学家开发出了一整套花粉冷藏与活力检测体系:

利用特制的培养体系,提升花粉萌发率至66.8%;

通过超低温冷冻保存技术,实现花粉一年内的活性保持;

引入人工授粉流程,解决授粉时效、温度、湿度等限制;

采用TTC与实际萌发双指标,避免“假活力”误判。

精准杂交育种技术如同植物育种中的“冷链物流”,架起了物种间的生殖桥梁,为突破种间花期不遇生殖隔离提供了可复制范式。

图4 落羽杉花粉粒的扫描电镜照片

三、胚胎发育机制解析:破解裸子植物“十月怀胎”的分子程序

通过田间系统观测与显微精细分析,研究团队成功绘制落羽杉属杂交胚胎连续发育图谱,精准识别出颈卵器结构、多胚率、子叶数目等关键发育指标,为育种提供了清晰的胚胎发育时间线与判断标准,助力精准把握杂交胚胎发育关键节点。同时,初步解析控制胚胎发生的分子调控网络,为通过分子层面人为干预优化胚胎发育条件奠定了理论基础。

这一突破推动杂交制种从依赖经验的“盲盒式繁殖”迈向基于指标调控的“程序式培育”,实现了杂交制种技术的精准化与高效化。

图5 墨杉大孢子叶球发育过程

四、选育优良后代:让“优异基因”从偶然走向必然

选亲配对后,团队设计了23组亲本组合,并在南京八卦洲基地建立苗期抗逆性筛选体系。通过系统的生长性状测量与盐碱、水淹、干旱耐受性评估,最终筛选出:

生长速度提高10%以上的“优势组合”;

同时具备抗盐碱和抗涝能力的多抗种质;

遗传稳定、形态优美、冠形紧凑的景观基因型。

配合大数据育种数据库与长期野外表型监测系统,中山杉的选育过程从“盲选”进入定向可控阶段,育种效率和稳定性均显著提升。

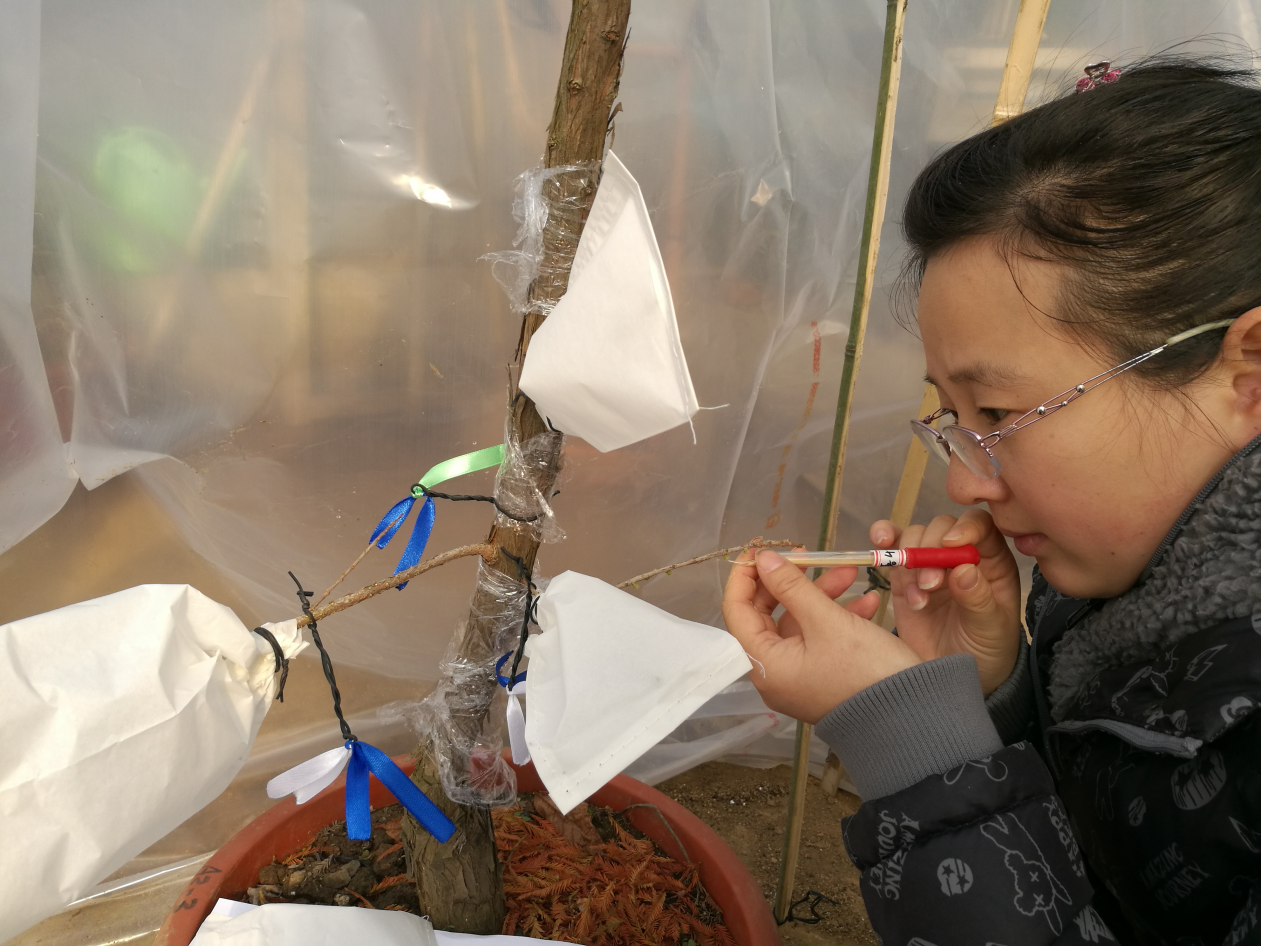

图6 科研人员给落羽杉人工杂交授粉

五、智能育苗系统:从一粒种子到一片森林的工程路径

为了支撑中山杉的规模化推广,科研团队建立了标准化智能育苗系统:

人工授粉配套隔离袋与定向收种;

室外湿沙层催芽 + 室内恒温控湿育苗;

多级基质调配与遮荫系统提升根系发育;

育苗期生长速度提高2倍,成活率达99.2%。

通过这一系列精细化管理手段,中山杉从实验室品种跃升为大规模推广的“工程树种”。

图7 工厂化生产的标准化中山杉盆栽商品苗

六、树龄逆转技术:破解老品种难扩繁的世界难题

树龄增长导致扦插繁殖难度攀升,是林业生产中亟待突破的技术瓶颈。一些中山杉经典 “明星品种” 因树龄老化,扦插成活率从 50% 骤降至 5% 以下。研究团队通过连续四代嫁接+激素调控,成功实现“返幼”:

嫩枝嫁接枝条的生根率升至51.1%;

愈伤组织萌发旺盛,恢复生长活力;

保留原有品种性状,实现大规模低成本扩繁。

这项“生理逆转”技术,为经典优良品种的可持续利用提供了有效路径。

图8 规模化中山杉扦插繁殖苗圃

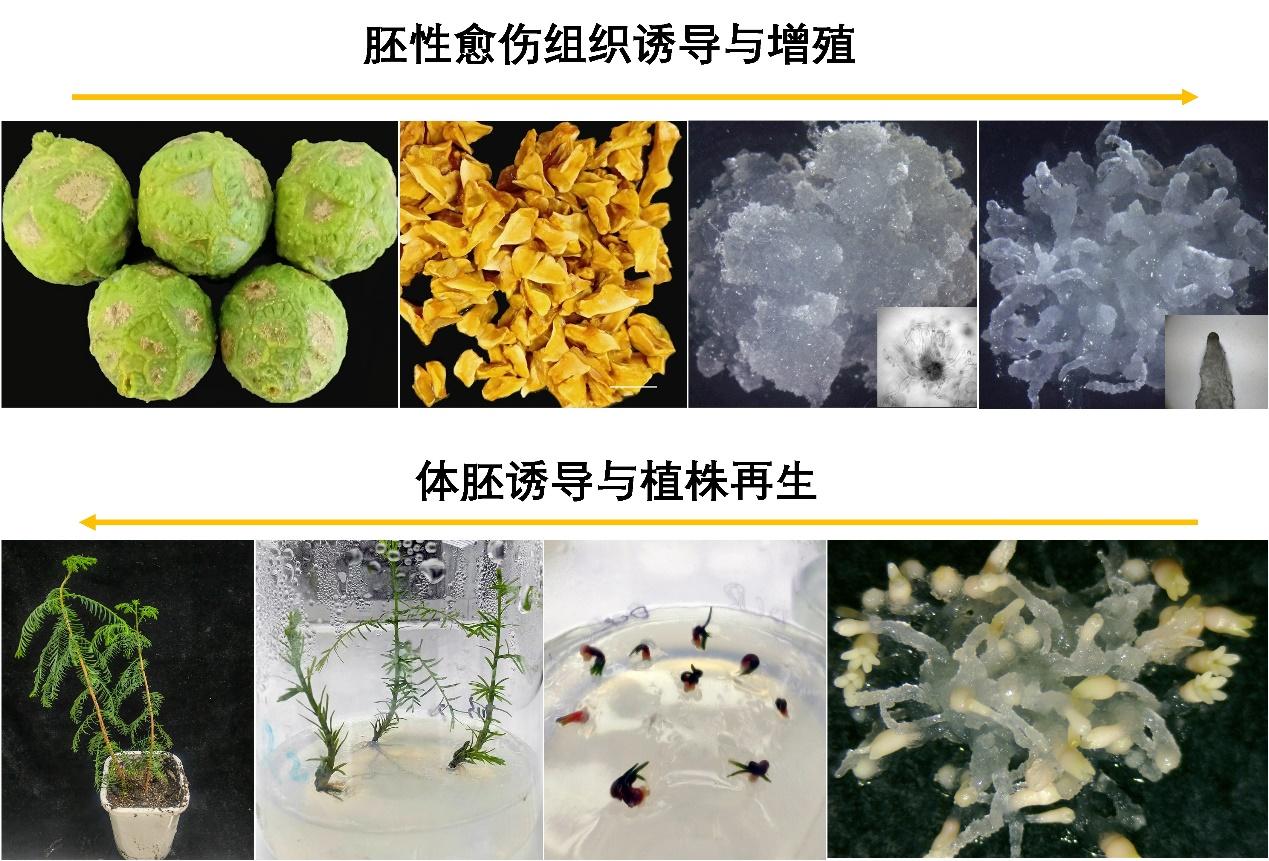

七、细胞培养与液氮保存:构建中山杉的生命制造与基因银行

为了满足未来快速绿化与生态响应需求,科研团队同步构建了两项核心平台:

1. 体细胞胚胎植株再生系统

7天愈伤组织大量增殖;60天生成可发育胚胎;

培育出的苗木与亲本性状完全一致;

可实现标准化、批量化的无性系苗木供应。

2. 细胞液氮保存平台

采用蔗糖渗透+10% DMSO预处理,-80℃预冷,-196℃储存;

解冻复苏率高达98%,细胞遗传物质稳定保存;

构建长期优异基因资源库,服务未来区域化生态修复。

这两项系统构建起中山杉的“生物制造工厂”与“遗传备份仓库”,为绿色发展战略提供稳定、可持续的树种资源保障。

图9 体细胞胚诱导及发育过程

一棵树,撑起一片生态的未来

中山杉的崛起,凝结着现代植物遗传学、分子育种、生理调控与工程生态的多学科融合突破。它不仅是一棵在洪水与盐碱中挺立的树,更是中国生态文明战略下绿色基础设施的生命载体。

从一粒种子的基因密码,到一片森林的生态担当,中山杉的成功不是偶然,而是科技赋能自然,科学引领生态修复的生动体现。

在长江消落带,它用根系锁住泥沙、用枝叶净化空气;在未来的盐碱地、洪涝区、退化湿地,它将以“六边形战士”的身份继续守护我们赖以生存的生态家园。

图10 中山杉彩色森林

来源: 南京中山植物园

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

南京中山植物园

南京中山植物园