章鱼展现出一系列非凡的适应能力和复杂行为,堪称海洋中最独特的生物之一。它们智力超群,能解决迷宫、开启瓶盖、使用工具;行动敏捷,能在海底爬行、自在游动,更能通过喷水进行高速推进。它们还精通伪装(通过改变体色和纹理模拟环境或生物)、喷墨迷惑敌害、分泌毒液制服猎物,甚至能主动断腕逃生。如此多样的生存策略,无不彰显着其令人惊叹的智力复杂性。

尽管属于软体动物门,章鱼缺乏坚硬的外壳或内骨骼。其身体唯一的硬质结构是一个由角质构成的喙。这种柔软的身体结构赋予了章鱼极强的变形能力,使其能挤过极其狭小的缝隙——例如,一只体宽(外套膜直径)约1米的章鱼,能穿过直径仅约3厘米的管道。章鱼的主要猎物是隐藏在岩石和珊瑚缝隙中的螃蟹和小鱼,但它们也有能力制服小型鲨鱼——通过包裹鲨鱼的头部堵塞其鳃裂,导致窒息。

虽然血蓝蛋白的携氧效率低于血红蛋白,却更适合低温、低氧的深海环境。不过,章鱼的循环系统整体效率不高,导致耐力有限,容易疲劳。这种生理限制或许正是它们演化出高度智慧的驱动力——既然无法长时间追逐猎物,就必须依靠伏击策略和解决问题的智力来生存。

章鱼的寿命相对短暂。雄性通常在交配后不久死亡。雌性的付出更为惨烈:它们会寸步不离地守护卵囊数月甚至数年,期间完全停止进食,仅靠消耗自身的肌肉组织(甚至包括腕足)苦苦支撑。卵孵化后(幼体大小约如核桃),雌章鱼便会死去。章鱼属于头足纲,是肉食性动物。不同种类的章鱼在野外的寿命差异很大,从6个月到5年不等;体重范围可从不足100克至超过200公斤;最大个体的腕足展开长度可达9米。

章鱼拥有三颗心脏:两颗专司将血液泵过鳃部进行气体交换,另一颗则负责推动血液流向全身。此外,它们皮肤中的变色细胞结构精妙,呈漏斗状,能将底部囊泡中的色素迅速挤入细胞体,从而精确控制色点的大小。例如蓝环章鱼,既能完美融入海床背景,也能瞬间亮出致命的蓝环警告掠食者。

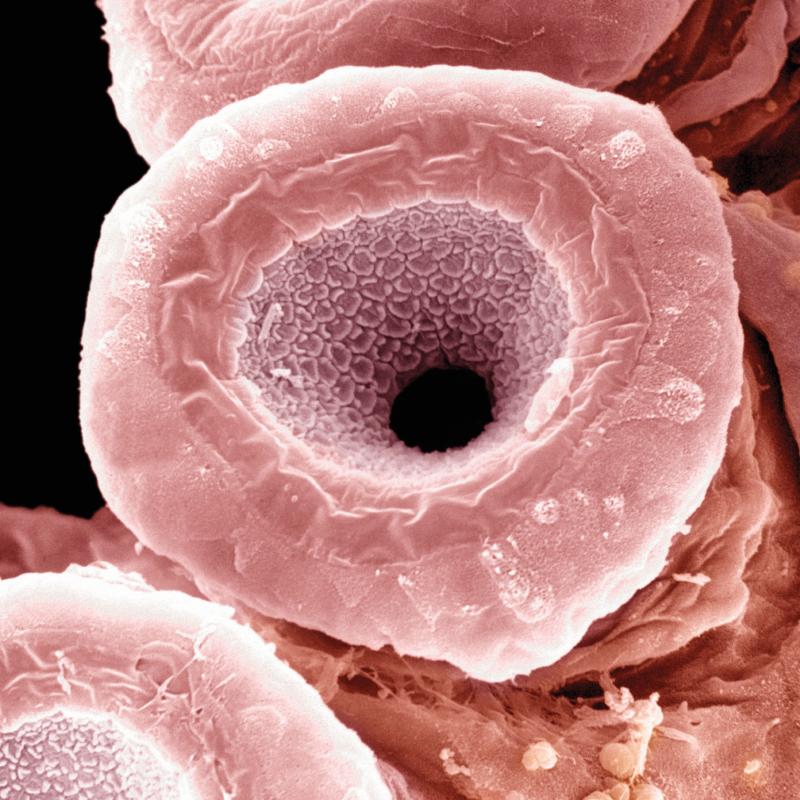

章鱼的眼睛很像人眼,既有水晶体,也有虹膜,但进化的路线不同。由于视网膜的位置不同,章鱼并无视神经通过的盲点。章鱼的神经元仅三分之一在脑部。其余的都在腕足,且拥有几分独立性。每根腕足都长满双排吸盘,让章鱼可抓住并品尝所触及的任何事物。

利于抓握的吸盘

章鱼有着非常聪明的腕足,能朝各个方向扭动,上头的吸盘能个别吸住和松开,复杂到无法由脑部所控制。相反地,腕足为半自主运作。章鱼的大脑在控制腕足时采用了一种独特的机制:它首先向腕足发出行动指令,随后只需要进行间歇性的反馈确认,而不需要持续控制每一个动作细节。

这意味着章鱼无法完全掌握其腕足位置,也不能像人类一样靠触觉来感知物体的形状。

除了这些奇特的能力,章鱼的运动方式也颇具特色。章鱼能靠吸盘辨味,在脱逃之际还能自断一根腕足,并重长一根。有种名为「船蛸」(Argonauta arg)的章鱼会透过一根腕足来传递精子。那根腕足会断开,再自行游至雌性的所在位置。

章鱼通常靠搏动腕足来游泳,就像水母透过开合伞盖来游动。这样虽很省力,但加速不足。当章鱼需要突然加速时,就会换到喷射推进。为此,章鱼会透过身体两侧的外套膜盖,将水吸进外套腔,再从虹管高压喷出。这就和平常让水流过鳃一样,所以章鱼其实是深吸了一口气,再用力呼出。虹管位于章鱼体侧,除了是鳃的「排气管」,也可用于喷射推进,可像猎鹰式战机引擎那般操控。有时,章鱼行走时,也会采用虹管推进的方式。

当章鱼倏地加速时,会采用喷射推进的方式

为了在危机四伏的海洋中生存,章鱼演化出了多种精妙的防御手段:它会以喙向猎物注射麻痹毒素,借此制伏对方。体型越小,毒素就越致命,10厘米的蓝环章鱼的毒素就能令人一命呜呼。但章鱼也有很多天敌,因此多数特征皆是为了避敌。色素细胞(可变色的皮肤细胞)可用于伪装或发出警告色来威吓天敌。

多数章鱼的皮肤下有着可改变肌理的微小肌肉,借此模拟带刺珊瑚或穗状边海草。拟态章鱼甚至会撑住腕足,模仿比目鱼、海蛇或狮子鱼等的游动方式。

此外,章鱼还能喷出一团黑色素墨汁,既可生成一道烟幕,又能干扰多数鲨鱼用于定位猎物的嗅觉。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划