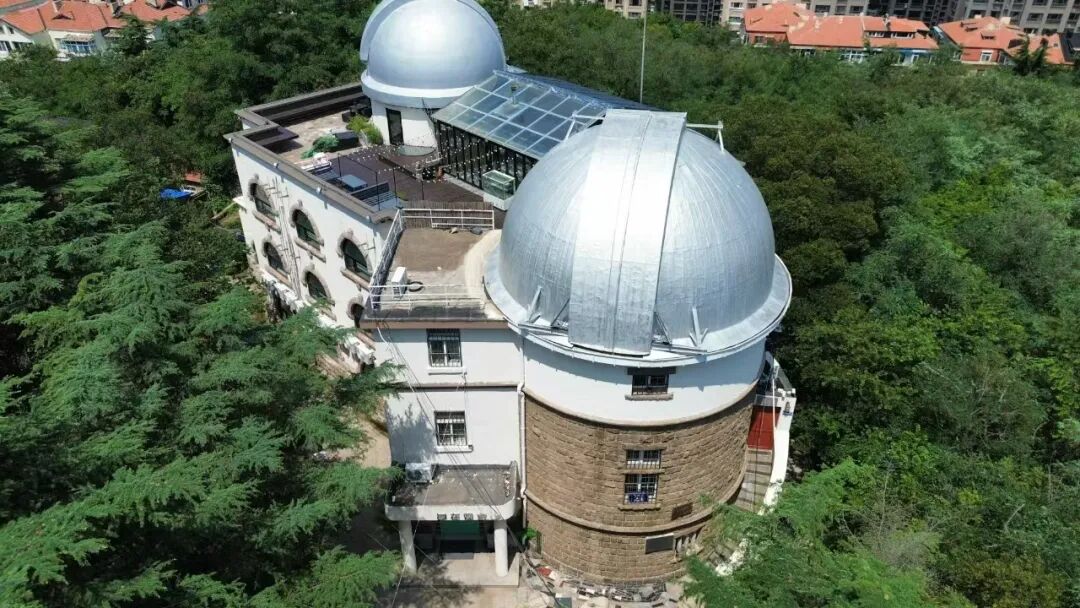

图1 青岛观象台鸟瞰

每天一上班,孙立南要做的第一件事,就是在青岛观象台那个带观测窗的乳白色大圆球里,用一架32厘米口径的大型折光望远镜观测太阳黑子。青岛观象台这项工作自1925年5月1日由我国现代天文事业奠基人高平子先生始创,至今已整整坚持了100年,并由此成为我国现代太阳黑子观测的发源地,为中国积累了起始时间最早、延续时间最长的现代太阳黑子观测资料。

青岛观象台位于山东省青岛市市南区观象二路的观象山上,这里海拔虽只有75米,但濒临黄海,面向胶州湾,视野开阔,是进行天文观测的理想之地。观象台1898年由德国科学家梅尔曼博士创建,最初以气象业务为主,兼做天文、地磁、地震方面的研究;1912年建成一座城堡式的七层石砌办公大楼,重点服务于德国驻军军事和各国舰船的海上航运。1924年中国政府接管后,观象台不仅改进了气象、地震等工作,还扩充了天文、地磁事业,并于1928年增加了海洋科学研究。青岛观象台是我国最早的现代天文观测台站之一,成为我国近代气象、近代天文、近代地磁、近代地震和近代海洋等诸多学科的发祥地。

图3 20/32厘米口径双筒标准天图式赤道仪

刚过天命之年的孙立南女士是青岛观象台现任负责人,说起这座有着127年发展历史的观象台对我国近代天文事业发展做出的重要贡献,她可谓如数家珍:1924年在这里成立了中国气象学会,同时开创了我国自己的时间服务系统 ;1925年创建并开启了我国现代太阳黑子观测和研究工作;1926年应邀参加第一届万国经度测量,开创了我国天文科学研究国际合作的先河;1928年创建我国近代第一个海洋科学机构——海洋科,建成水族馆;1931年落成我国自己建造的第一座直径7.8米的圆顶天文观测室;1958年后开始人造卫星观测,以及小行星、彗星等天体的照相定位工作;1985年至1986年参加了哈雷彗星回归时的国际联测……

孙立南告诉我,青岛观象台是目前亚洲仍在坚持手绘太阳黑子的两家观测台之一,另一家是中国科学院云南天文台。另外,青岛观象台旁还建有中华人民共和国水准原点,这是一座四周由花岗岩石和铁护栏护卫、内部封闭严密的小屋,小屋内有一口深2米的旱井,井底有一颗直径5厘米的浑圆水袋玛瑙,它就是“中华人民共和国水准原点”。水准原点由原总参测绘局于1954年在此建成,是中国境内所有海拔的起算点。青岛观象山和水准原点由此共同担负起了观天测地的使命。

走进青岛观象台,一台20/32厘米口径的双筒标准天图式赤道仪格外引人注目。它是青岛观象台的镇台之宝,由当时的中华教育文化基金董事会赞助从法国购买,并于1932年装竣,是我国引进的第一架口径32/20厘米天体照相望远镜,也是新中国成立前我国主权掌握的最大一台折射望远镜,标志着中国天文事业从此步入现代行列。

利用这台天文望远镜,青岛观象台几代天文学家除持续从事太阳黑子观测研究、开展太阳白光活动精细结构观测外,还进行大行星、小行星、火流星、人造卫星、彗星、大气抖动、星系和星团的拍摄和观测,以及哈雷彗星、彗星撞击木星、凌日、掩星、日月食等特殊天象的精密照相定位观测,取得了一大批观测成果,留下了珍贵的天象资料。

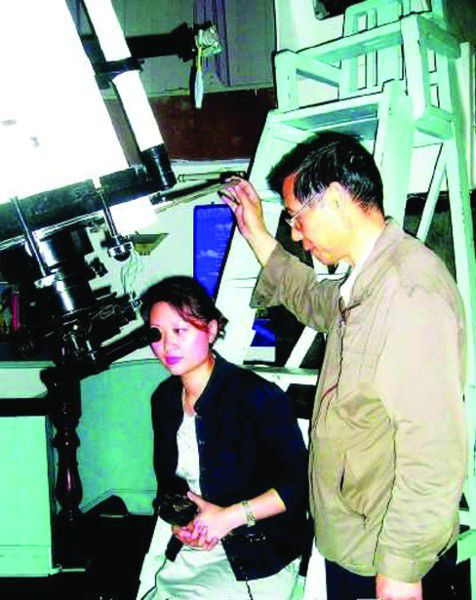

图4 孙立南在父亲孙寿甡的指导下开展天文观测

就是这样一座历史厚重、功勋卓著的天文观测站,因为种种原因,1978年,上级部门一纸撤销建制的命令下来,面临着人去、仪器被拆走、观象台消亡的命运。孙立南的父亲孙寿甡,这位在观象台工作了20年,一直视台为家的硬汉,带着妻子和两个幼小的女儿,义无反顾地住到了山上,一边守护着观象台,继续开展天文观测工作,一边为护台、复台四处奔走呼号。

历经5年的艰辛奔走和泣血呼吁,1983年,青岛观象台终于重获观测资格。两年后,76年才回归一次的哈雷彗星光顾地球,孙寿甡决定利用这次机会“赌”一把观象台的“复活”,他要用事实证明,青岛观象台的观测环境和观测成果不逊于全国任何一家天文台。

为了圆满完成观测任务,孙寿甡动员全家人上阵——妻子做记录员,12岁的大女儿孙立南当报时员,每天都要等到后半夜才开始观测,孙立南常常困得睁不开眼睛。经过近9个月的艰辛努力,他们一家子组成的观测队获得了超乎寻常的成功:一共有210组精密定位数据被国际哈雷彗星联测中心采纳、使用;孙寿甡作为主要完成人的观测成果《哈雷彗星的观测与研究》,1989年荣获中国科学院自然科学奖一等奖,次年又获国家自然科学奖三等奖。

在一无编制二无资金的情况下,孙寿甡苦心坚守15年,1993年,青岛观象台终于得以恢复建制。2006年3月5日,为天文事业呕心沥血奉献了近50年的孙寿甡,告别了他痴爱的星空,永远离开了与他骨肉相连的青岛观象台。时年33岁的孙立南接过父亲的重担,继任青岛观象台台长。

图4 青岛观象台台址

孙立南没有让父亲失望,她在继承父业的基础上,又创建了青岛天文科普网、青岛市天文爱好者协会和观象台官方新媒体矩阵,常年组织开展“地球一小时”“路边天文”等科普活动,向青少年普及天文知识,先后荣获中国天文学会科普工作先进个人、全国优秀科技辅导员、中国科学院“十三五”先进个人、青岛市三八红旗手等荣誉称号,2022年还被评选为“青岛最美科技工作者”。

我曾三次到青岛出差,每一次都要参观青岛观象台,向孙立南和她的伙伴讨教。有感于父女两代人情系天文观测和天文科普,默默坚守青岛观象台,谨填《蝶恋花》词一首,以表敬佩之情怀。

观象山头云气绕。百廿年台,星轨承天道。折镜窥斑青史照,前贤启绪先河肇。

父女相承霜雪抱。呼号丹心,铁骨铮铮俏。观测哈雷成果妙,天文科普春秋耀。

注:本文刊载于2025年第9期《发明与创新》“求知探秘”栏目,受版面限制,发表时有较大的删减。

苏青,曾任《学位与研究生教育》编辑部编辑,北京理工大学校长办公室副主任、主任,中国科学技术出版社社长,继续教育学院暨现代远程教育学院副院长,科技导报社副社长、副主编,中国科协学会服务中心副主任等职。享受国务院政府特殊津贴,为新闻出版总署新闻出版行业领军人才。

来源: 携诗远行

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

携诗远行

携诗远行