在浩瀚宇宙中,生命或许并非地球独有的奇迹。迥异的行星环境,可能孕育出与地球生命截然不同的形态,一切取决于宿主行星提供的条件。

寻找外星生命始终是人类探索的焦点。科幻作家与电影人凭借想象描绘出斑斓的外星世界,但生命起源仍充满未知。科学家只能依托现有知识与技术,推演各种可能,试图揭开外星生命的神秘面纱。

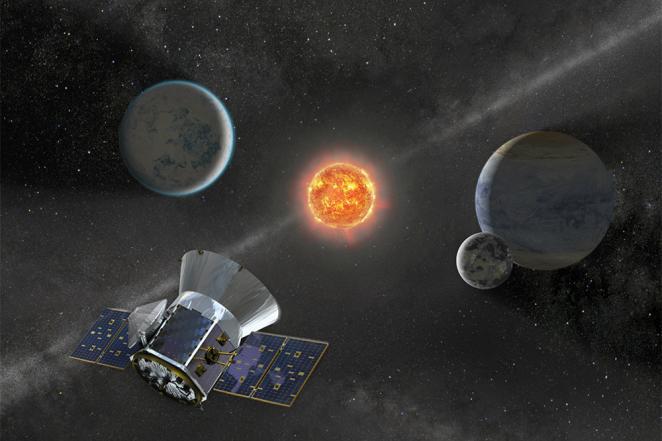

美国国家航空航天局(NASA)的凌日系外行星巡天卫星(TESS)任务,专注于搜寻环绕邻近恒星、体积小于海王星的系外行星。这些行星或许潜藏外星生命的线索,而TESS的观测数据为未来生命探索奠定坚实基础。

地球生命已演化逾三十五亿年,在漫长历史中经历无数次变迁与适应。碳基生命以水为细胞介质,通过氧化代谢产能,这一系列生化反应构成地球生命的基础。地球与太阳的恰适距离带来稳定温度与光照,使生命得以繁盛。

然而,地球生化模式是否适用于全宇宙?随着天文学进步,人类已在不同星系发现数千颗行星,环境千差万别,是否孕育出截然不同生命形态?

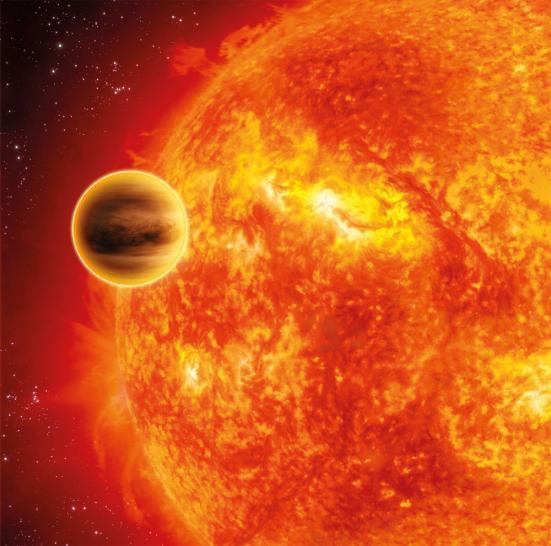

以生命基础元素为例,外星生命未必以碳为核心。元素周期表中,硅位于碳下方,也能形成四键长链与聚合物。尽管硅与碳性质相似,但硅多八个电子且键能较弱。在极端高温下,硅-氧键可承受约三百二十五摄氏度,而碳-氧键在此条件可能断裂。因此,对轨道靠近母恒星的行星而言,硅或许成为替代碳的生命基石。

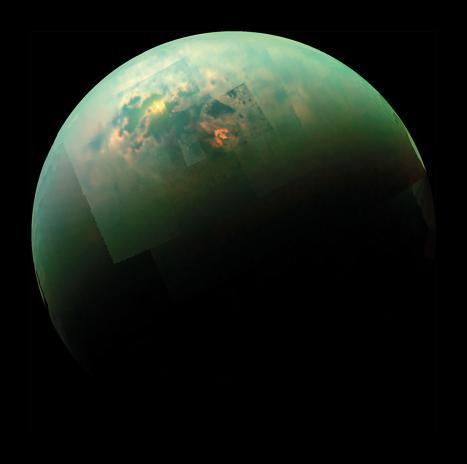

除了生命的基础元素外,外星生命的细胞介质也可能与地球不同。地球位于太阳的适居带,因而得以保有液态水;而运气稍逊的系外行星或许并不依赖水。以土星卫星泰坦为例,其表面遍布甲烷与乙烷组成的液态碳氢化合物,并上演着酷似地球水文循环的甲烷雨、河流与湖泊。在远离太阳的环境中,泰坦可能借助液态甲烷维持生命活动。

地球生命能否在外星生存?这一问题令人着迷。缓步动物是极端环境中的生存大师,其中水熊虫最具代表性。这种八足微型生物几乎遍布地球:从山巅到深海,从酷寒到灼热。它们可耐受-200℃至150℃以上的温度,在脱水状态下蛰伏多年仍能复苏。科学家已将水熊虫送入太空进行实验,结果显示它们能承受沸腾液体、强辐射与超高真空。正因此,水熊虫被视为探索外星生命潜力的关键模型。主流观点认为,直到太阳寿终正寝,缓步动物才可能灭绝。它们顽强的生命力不仅展示生物适应极限环境的惊人能力,更点燃人类探寻异星生命的勇气与决心。

虽然缓步动物偏爱湖底潮湿沉积物,但在寻找外星生命时,我们或许会发现更多在极端条件下蓬勃繁衍的生命。它们可能存在于我们曾认为无法生存的角落,用顽强的生命力诠释宇宙的多样与奇迹。

缓步动物偏好栖息在湖底沉积物等潮湿环境中

除了地球之外,还有哪些行星最有可能存在生命呢?让我们一起踏上这场探索之旅吧!

首先,被潮汐锁定的行星值得高度关注。这类世界永远以同一面朝向母恒星,如果拥有足够浓密的大气层,就能在永昼与永夜之间通过大气环流把热量重新分配,形成温度相对温和、类似地球气候的狭长宜居带。位于飞马座、距地球约50光年的飞马座51b正是科学家锁定的重点目标之一。

其次,轨道偏心率极高的“溜溜球行星”也别具魅力。它们沿椭圆轨道疾驰,在近日点时酷热如夏,远日点时严寒似冬,但在温度过渡的春秋区间仍可能为生命提供喘息窗口。天鹅座方向、距地球约69光年的天鹅座16Bb便因这种极端季节交替而进入搜寻外星生命的候选名单。

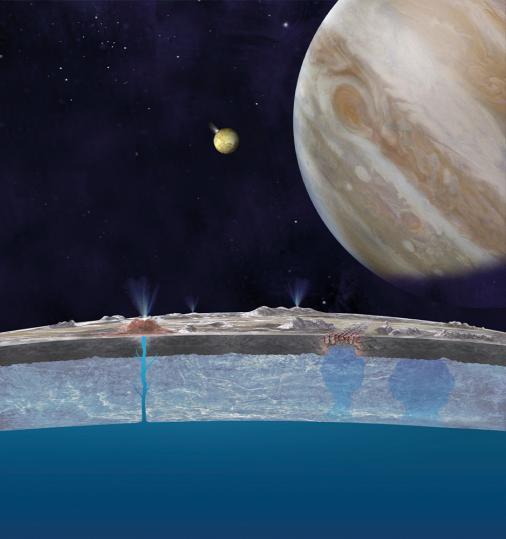

此外,冰雪覆盖的海洋星球同样不可忽视。这类行星的表面被厚冰封存,冰壳之下却可能潜藏全球性液态海洋,海底热液喷口可为生命提供化学能。木星的卫星欧罗巴仅距地球约35光分,其深达上百千米的地下海洋被认为是最有希望发现地外微生物的宝库之一。

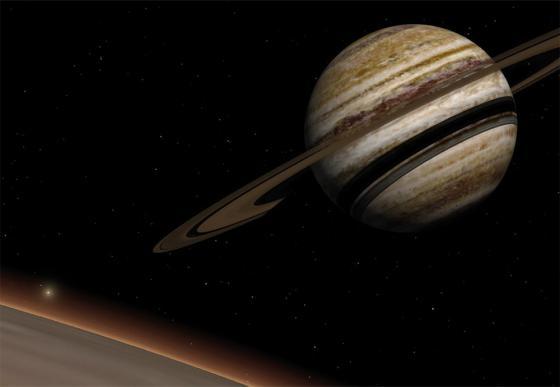

富含液态碳氢化合物的低温星球也值得留意。在比地球寒冷的环境里,甲烷或乙烷取代了水的角色,形成独特的“甲烷循环”:蒸发、云、雨、河流与湖泊一应俱全。土星最大的卫星泰坦距地球约1.3光时,浓密氮气层与液态甲烷湖泊让它成为研究非水基生命的理想实验场。

最后,漂泊于星际的流浪行星亦不可排除。它们可能在早期被引力弹射或恒星爆发驱逐,远离任何恒星的光芒,但内部放射性衰变与致密大气保温效应仍可在黑暗深处维持液态水海洋或高压温室。PSO J318.5-22就是一颗距地球约80光年的自由漂浮行星,尽管表面一片漆黑,其核心依然可能孕育顽强的生命。

关于外星生命的样貌,科学界存在诸多推测与遐想,这些构想充满奇思妙想又令人心驰神往。

下一篇,让我们一起来看看这些人们想象中的外星生命。

文中图片均来源于《How it works》杂志。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:梁忠伟 中国机械学会微纳制造、智能运维专委会理事、中机联绿色制造专委会常务委员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划