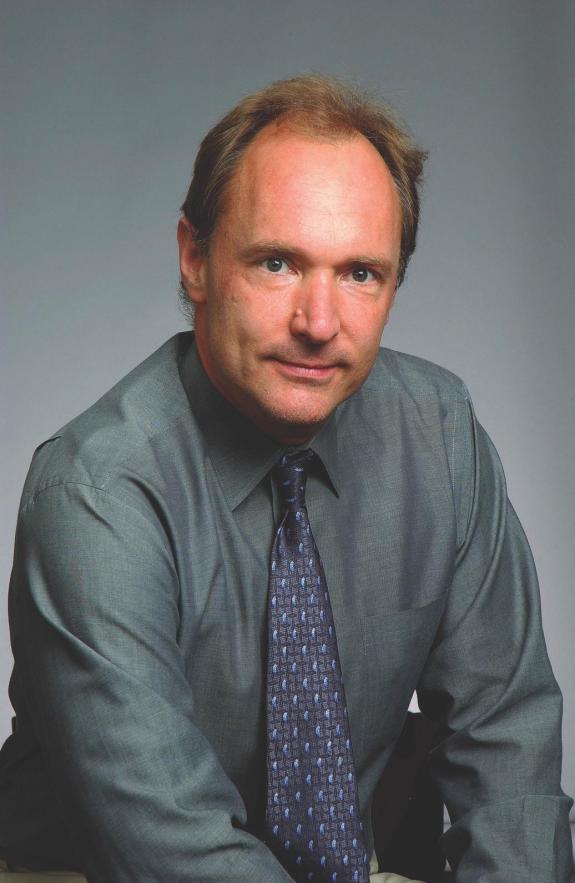

1955年6月,伦敦迎来了一位未来将改变世界的生命——提姆·柏内兹—李爵士。他的研究不仅跨越了科学的边界,更深刻地影响了人类生活的方方面面,铸就了20世纪最为辉煌的发明之一——万维网(World Wide Web)。柏内兹—李的家庭背景充满了学术氛围,其父母康威·柏内兹—李和玛丽·李伊·伍兹均为数学领域的佼佼者,这样的家庭环境无疑为他日后的科学探索奠定了坚实的基础。

众所皆知,万维网之父提姆·柏内兹—李改变了互联网。

怀揣着对科学的无限热爱,柏内兹—李踏入了牛津大学的校门,并于1976年以卓越的物理学一级荣誉学位毕业,这标志着他在科学道路上的初步成功。然而,他的真正辉煌还在后头。

1989年,柏内兹—李成为欧洲核子研究组织(CERN)的一员,他的科研生涯也由此掀开了崭新的一页。同年,他发表了一篇题为《信息管理:一个建议》的论文,这篇论文如同一颗石子投入了平静的湖面,激起了层层涟漪。在论文中,他提出了一个前所未有的设想:将超文本与互联网相结合,构建一个全新的信息管理系统。这一设想不仅挑战了当时的技术极限,更预示着一个全新时代的到来。

在CERN的日子里,柏内兹—李深刻体会到了信息传递的困境。尽管互联网已经问世十年,但信息的获取仍然受到诸多限制。为了打破这一瓶颈,他决心将互联网与超文本系统相融合,从而彻底改变信息共享的方式。为此,他发明了一系列关键技术:超文本传输协议(HTTP)、统一资源定位符(URL)以及超文本标记语言(HTML)。这些技术至今仍是万维网的基础,它们的诞生标志着万维网的雏形已经初现。

科学家罗伯特·卡里奥(左)与提姆·柏内兹—李爵士(右)共同利用NeXT计算机进行万维网计划。

1990年,柏内兹—李推出了史上第一个网站http://info.cern.ch,这一举措不仅为CERN的科学家提供了更加便捷的信息获取途径,更向全世界展示了万维网的无限潜力。他坚持让万维网成为开放且免授权金的软件,这一决定使得万维网得以迅速普及,超越了学术界的范畴,走进了千家万户。从1994年的3000个网站到如今超过10亿个网站,万维网的蓬勃发展正是柏内兹—李智慧的最好证明。

NeXT计算机是用于发明万维网的计算机,曾于伦敦科学博物馆展出

在万维网不断壮大的同时,柏内兹—李也意识到制定统一标准的重要性。于是,他创立了“万维网联盟”(W3C),这一组织致力于开发网页规范、指导方针、软件和工具,为万维网的健康发展提供了有力保障。此外,他还于2009年成立了“万维网基金会”,旨在推动全球范围内的数位信息平等,让更多人享受到信息时代的便利。

柏内兹—李的卓越贡献得到了广泛的认可与赞誉。他荣获了被誉为“计算机界诺贝尔奖”的图灵奖,这一殊荣不仅是对他个人成就的肯定,更是对万维网这一伟大发明的最高赞誉。此外,他还被授予大英帝国勋章(OBE)和爵级司令勋章(KBE),这些荣誉见证了他在科学道路上的辉煌历程。

在功成名就之后,柏内兹—李并没有选择停下脚步。他回到了自己的母校牛津大学,担任计算机科学教授,继续培养新一代的数位发明家。他用自己的行动诠释了什么是真正的科学家精神:不断探索、勇于创新、无私奉献。

这位万维网之父,用他的智慧和汗水改变了互联网的命运。他提出的万维网概念虽然简单,却蕴含着无限的创意和可能性。通过超文本的方式,他实现了信息的非线性传递,使得用户能够轻松地从一处跳转到另一处,获取来自全球各地的信息。这一创新不仅极大地丰富了人们的信息来源,更推动了全球信息化的进程。

万维网的成功并非一蹴而就,背后凝聚着柏内兹—李和无数科研人员的辛勤付出。他们通过服务器和互联网的紧密结合,使得超文本文件能够跨越地域的限制,被全球各地的用户所访问。这一技术的突破不仅改变了信息传播的方式,更催生了无数新的应用和商业模式,为全球经济的发展注入了新的活力。

通过服务器和互联网,就能从全球各地读取超文本文件。

除了在万维网领域的杰出贡献外,柏内兹—李还有着许多不为人知的轶事。他不仅在世界各地拥有荣誉学位和博士学位,更是互联网名人堂的一员,这一荣誉是对他在网络领域卓越贡献的肯定。此外,他还曾参加过2012年伦敦奥运开幕式,当时他眼前摆放的正是开发万维网时所用的计算机,这一幕不仅令人感动,更彰显了他对科学事业的执着与热爱。

值得一提的是,柏内兹—李的父母也是科学界的先驱。他们曾参与开发世上第一台商用电脑:Ferranti Mark 1,这一成就无疑为柏内兹—李的科学探索提供了宝贵的启示和灵感。然而,万维网并非他的首项发明。早在1980年,他就设计了一个名为ENQUIRE的计算机系统,用于搜寻和分享信息。这一尝试虽然未能像万维网那样广为人知,但却为他日后的科研道路奠定了坚实的基础。

提姆·柏内兹—李爵士的生涯年表如同一部精彩的科幻小说,记录了他从一名普通的物理学毕业生到万维网缔造者的传奇历程。他的每一次选择、每一次创新都充满了勇气和智慧,他的故事激励着无数后来者勇攀科学高峰,为人类的进步贡献自己的力量。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨《how it works》科普团队

审核丨孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划