图虫创意

有些网友可能听过,研究气候变化的重要工具是气候模式,气候模式是基于数学和物理学原理,对地球气候系统进行模拟的工具。反气候变化群体注意到这一核心工具,采用各种方式质疑气候模式的有效性,大家可能提到过这样的说法“气候模式是气象学家手里的水晶球”,“气候模式并不可靠”、“气候模式是根据观测数据凑出来的”。这种观点并非个例,类似的声音在一些文献中也有所体现。但事实真的如此吗?今天,就让我们一探究竟。

首先需要了解下什么是气候模式?

气候模式的基础是数学和物理学原理,科学家将大气的运动、温度、水汽变化等过程用数学方程是来表示,然后把数学方程组转化成数百万行代码,在超级计算机上来与运行,利用运行运行结果来验证气候。这样的数值模型一般开始比较简单,只包含大气运动方程组,然后逐渐丰富和扩展,纳入海洋的动力和热力过程,成为海气耦合模式,然后继续纳入陆地表面过程,成为海陆气耦合模式,随着继续发展,逐渐纳入海冰和冰盖过程、大气化学过程等等,最终成为地球系统模式,从而完整的代表气候。利用这些模式能够模拟过去、现在乃至未来的气候变化趋势。

这样的模式到底好不好,能不能用来研究气候变化,一般首先要对历史气候变化进行模拟和验证,目前我们有自工业革命以来全球温度的观测资料,我们可以利用气候模式来模拟同一段时间的全球温度演变,如果模拟出来的结果和实际观测结果比较接近,那我们就可以认为气候模式能够研究气候变化。

2019年,加州大学伯克利分校的泽克·霍斯法瑟(Zeke Hausfather)、美国国家航空航天局戈达德空间研究所的加文·施密特(Gavin A. Schmidt)和麻省理工学院几位学者在《Geophysical Research Letters》发表了一篇文章(Hausfather et al., 2020),评估了过去几十年气候模型预测表现,这些模式横跨上世纪70年代到本世纪初的数代气候模式,70年代的古早模式包括真锅淑郎(Syukuro Manabe)在1970年的研究,约翰·米切尔(John Mitchell)在1970年的研究,以及乔治·本森(George Benson)的研究工作,后面还有J. S. 赛厄(J. S. Sawyer)于 1972 年发表的气候模型、华莱士·布洛克(Wallace Broecker)于 1975 年发表的气候模型、威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)于 1977 年发表的气候模型,80年代有詹姆斯·汉森(James Hansen)等的模式工作,总共是11篇研究工作,以及IPCC前三次评估工作的结论。

通过将模型预测与实际观测结果对比,来检验模型的准确性,研究发现,过去五十年间发表的气候模型在预测后续 GMST 变化方面显示出了较高的预测能力,大多数被评估的气候模型的预测结果与实际观测结果一致,这表明过去的气候模型在预测未来变暖方面具有一定的可信度,从而增加了我们对未来气候模型预测全球变暖的信心。

目前大多数气候模式都能很可靠的模拟过去100多年的全球地表温度的增加趋势,这使我们有信心利用这些模式来模拟未来的气候变化。

但是,能模拟过去150 年的全球气温,甚至模拟过去几十年的全球气温并得到观测印证,可谁知道放到几万、几十万、甚至几千万年前,模式是否还具有模拟性能,能否证明模式的可信?如果你也这么想,恭喜你,科学界早在 30 年前就提出了同样的问题,并用古气候模式比较计划PMIP(Paleoclimate Modelling Intercomparison Project)来进行验证。

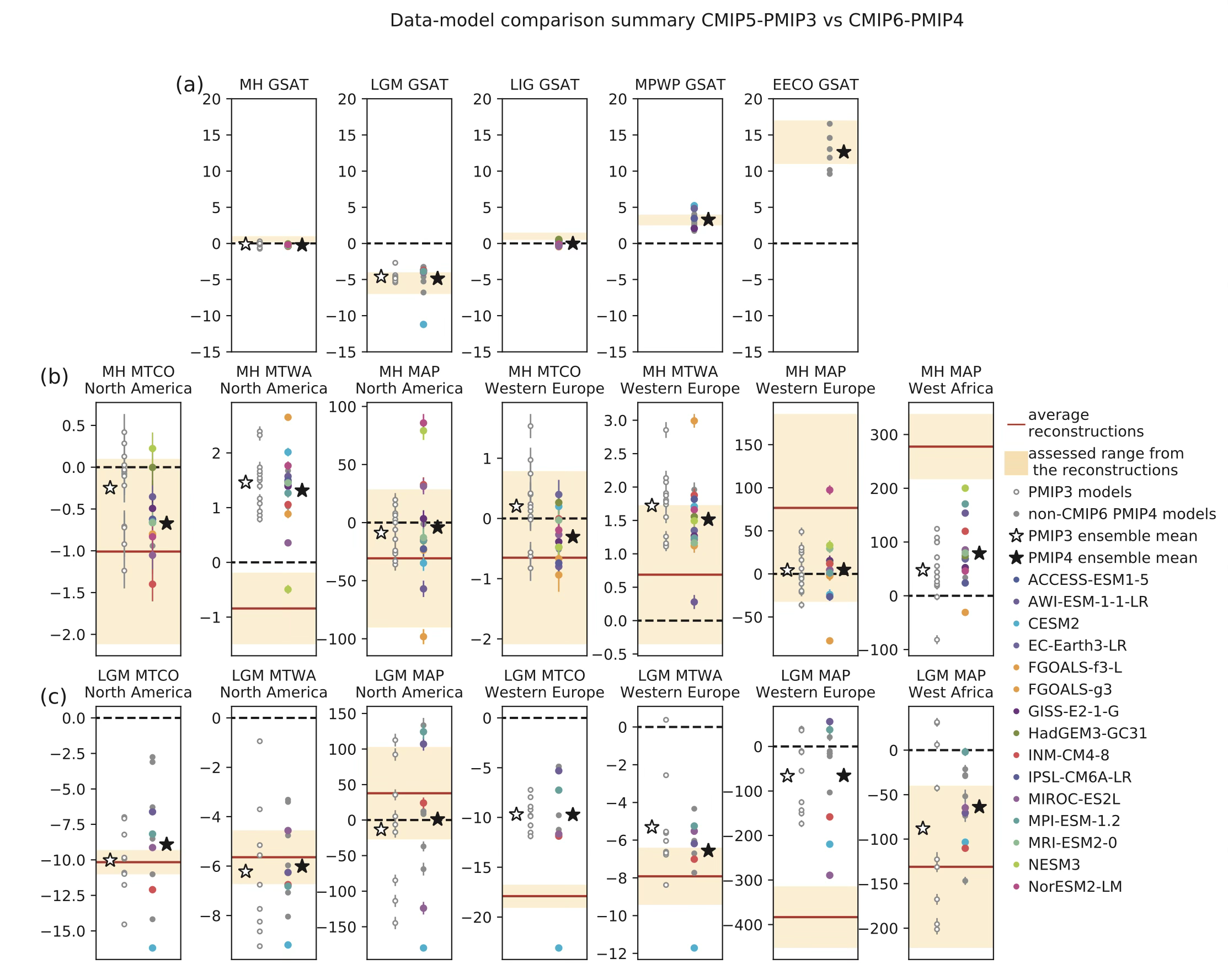

PMIP的思路就是让全球几十个最好的气候模式模拟地球历史上的气候,看看它们能不能再现当时的冷暖干湿。在 IPCC 的报告中,有专门的章节讨论模式在古气候模拟方面的表现。我这里引用了一张来自 IPCC AR6(即 2021 年联合国政府间气候变化委员会第六次评估报告)中的图,展示了模式在古气候模拟能力方面的表现。

这张图最上面一行,表示的是观测和PMIP气候模式的模拟结果比较,分别对比了模式对中全新世(MH – Mid-Holocene)、末次冰盛期(LGM – Last Glacial Maximum)、末次间冰期(IG – Last Interglacial)、中上新世暖期(MPWP – Mid-Pliocene Warm Period)和早始新世气候适宜期(早始新世气候适宜期)这五个时期的模拟性能。图中的星号表示各个模式的平均值,黄色的数值则代表对古气候的重建结果,可以理解为各种资料的综合。

我先介绍下这五次古气候时期:

● MH – Mid-Holocene

中全新世,约 6 000 年前。代表最近一次间冰期(现代间冰期)内相对温暖的阶段,用于与工业革命前的气候做对比。

● LGM – Last Glacial Maximum

末次冰盛期,约 21 000 年前。最近一次冰期中最寒冷的时期,冰盖范围最大,全球平均温度比现代低约 4–7 °C。

● LIG – Last Interglacial

末次间冰期(又称 Eemian),约 127 000–115 000 年前。地球上一个自然暖期,全球平均温度比现代高 1–2 °C,海平面高 5–10 m。

● MPWP – Mid-Pliocene Warm Period

中上新世暖期,约 3.3–3.0 百万年前。大气 CO₂ 浓度与现代接近(350–450 ppm),但全球平均温度高 2–3 °C,被视为未来增温情景的“古相似型”。

● EECO – Early Eocene Climatic Optimum

早始新世气候适宜期,约 53–50 百万年前。新生代最暖的时期之一,两极无冰,全球平均温度比现代高 10–12 °C,CO₂ 浓度估计 800–2 000 ppm。

图源:IPCC第六次评估报告

图中最上面一行把每个模式的全球平均温度(星号)与古气候重建结果(黄色区间)放在一起——就像把模型成绩和“标准答案”对比。结果如何?星号几乎落在黄色条带的正中央:无论是“冰河时代”的严寒,还是“温室地球”的酷热,多模式平均值都与重建结果高度吻合,误差通常不到 1 °C。

这意味着,当我们把冰盖、CO₂、地形、植被等真实边界条件喂给模式,它们确实能“复刻”出地球历史上的冷暖大格局。也正是这份跨越百万年的“考古级”验证,让 IPCC 对模式信心倍增:如果模式能成功描绘出过去,我们就有理由相信它在未来的预测同样值得信赖。

但是,诚如我前面所说,气候模式里包含了大气、海洋、陆地、冰雪圈等多个子系统,并全面考虑了温室气体、气溶胶、太阳辐射、火山活动等多种因素,这些系统和因素之间存在复杂的相互作用,这使得其中存在许多不确定性因素。科学家会针对模式中的薄弱环节进行深入研究,引入新的物理过程、改进参数化方案等,以减少偏差并提高模式的准确性。正是由于这种持续改进的过程,气候模式在过去的几十年里取得了显著的进步,能够更好地模拟和预测气候变化。

不过,气候模式本身就建立在对不确定性的认识和处理基础上,关于未来温室气体的排放情景,我们会假设好几种可能性,例如高碳的未来,或者碳中和的未来等等,通过假定未来的情景,我们可以模拟得到未来的气候走势情况,从而为决策者提供依据,决策者的政策改变也会反过来影响未来的情景,这是一个科学和政策相互反馈的过程。

我们一方面不能因为目前的模式不完美就停止模式的研发,也不能因为模式存在这样或者那样的瑕疵,就否认模式的整体性能,从而拒绝进行政策的调整和响应。在某种意义上,我们不可能得到100%完全准确的模式模拟,但是这并不影响我们的决策,就像我们其他决策过程一样,我们几乎不可能得到100%的信息,例如早上去上班的时候,我们出门之前肯定无法判断和哪些人一起乘坐公交和地铁,无法排除在路口会不会碰见交通事故,无法排除出门会不会遇到高空坠物,无法排除会不会遇到小行星撞击或者鸟撞等事件,无法排除会不会半路刮风,但是这些都没有影响我们做出决策和行动,我们的行动都是在信息不完全的基础上进行的,那些我们没有完全掌握的信息要么不影响整体大局,要么是可以克服的。

有意思的是,质疑气候变化的群体也发展了一些所谓的气候模式,他们用这些模式来分析气候变化的原因和走势等等,环境科学家达纳·努奇泰利(Dana Nuccitelli)将反气候变化群体做的模拟进行了分析。在过去几十年,由气候科学家进行的预测与实际观测非常一致,而反气候群体的模拟和实际观测相差甚远,所以基于此做的研究大家就可想而知多么不靠谱了。

怀疑论者认为,我们应该等到气候模型完全确定后再采取行动减少二氧化碳排放。如果我们等待100%的确定性,我们可能永远不会采取行动。数值模式本身就是处于持续的发展中,气候的复杂和非线性性质意味着总会有一个完善和改进的过程。随着超级计算机的发展,不断提高分辨率,从而精细地模拟小尺度气候现象和地理特征,如局部地区的降水和复杂地形区的温度等。另外,模式纳入更多气候系统的物理、化学和生物过程,如生态系统的反馈作用等,以更准确地描述地球气候系统的复杂性。气候模式还在与其他学科的融合,例如,与社会经济模型、生态系统模型等进行耦合,为制定更全面的应对气候变化策略提供支持。

模型不需要在各个方面都准确,才能给我们一个准确的整体趋势及其主要影响,上世纪70年得的模型以及能够对未来做准确的预估,何况现在的模型。如果你知道自己有90%的机会发生车祸,你就不会上车,或者至少你会系上安全带。目前的模型虽然没有达到100%的完善,但是IPCC据此已经能够做出判断,人类正在导致全球变暖,用到了“毋庸置疑”这样的词汇。在出门之前等待100%信息的确定性,那你估计永远出不了门。

在行动之前等待100%的确定性不是谨慎,是不负责任。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:魏科 中国科学院大气物理研究所 研究员

审核:戴云伟 中国气象局 高级工程师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划