当你打开电灯、使用空调时,或许从未想过,背后有一个“隐形指挥官”在默默保障设备正常运转,它就是电力系统的“频率”。

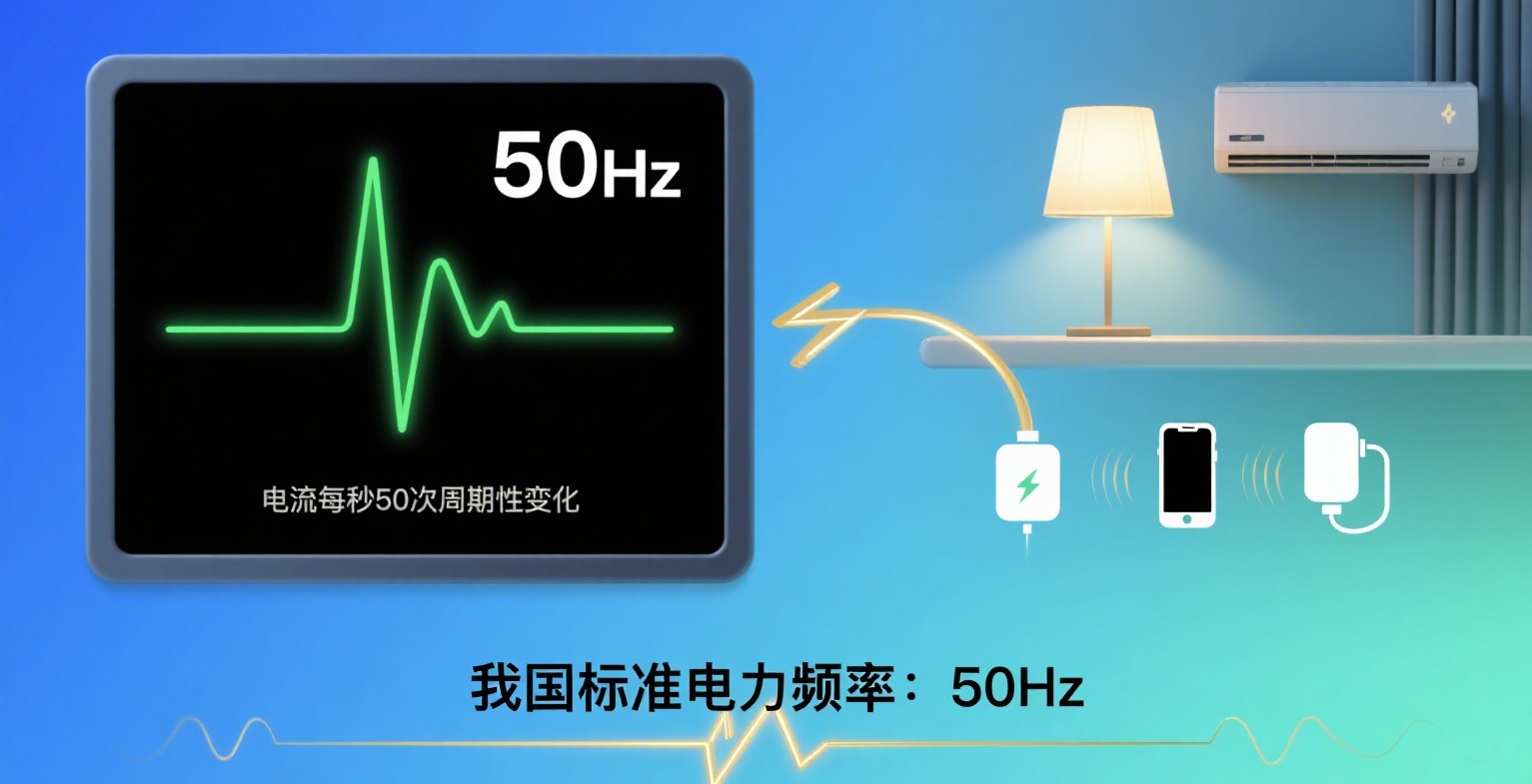

简单来说,电力系统频率是指交流电信号周期性变化的快慢,单位为赫兹(Hz)。我国规定电力系统标准频率为50Hz,这意味着电流每秒会完成50次方向和大小的周期性变化。这个看似抽象的数值,却与我们的生活息息相关。

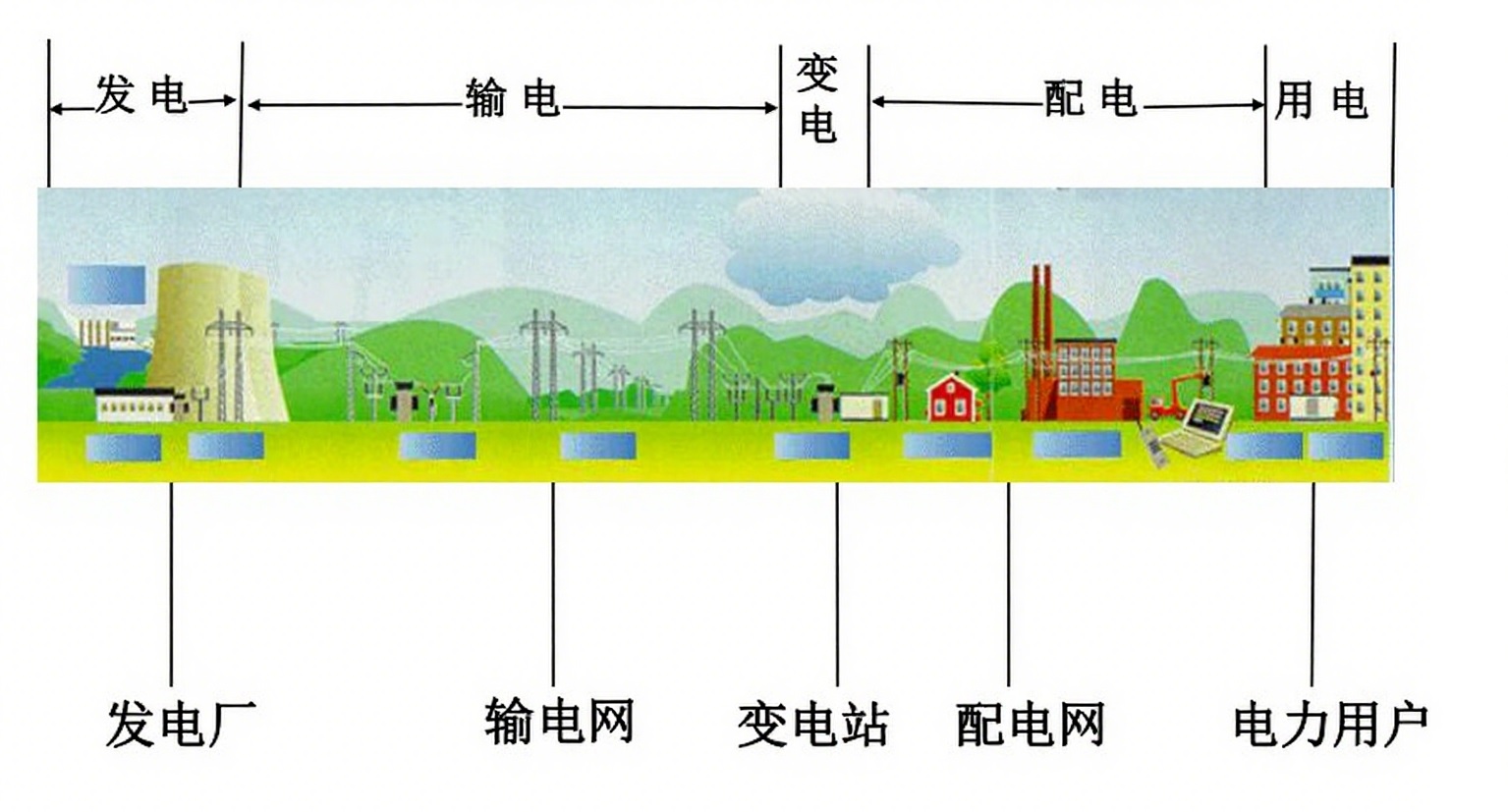

频率是电力系统稳定运行的“晴雨表”,它的核心作用是协调电力的“生产”与“消费”。发电厂发电时,机组转速决定了频率——比如火电机组转速稳定在3000转/分钟,才能输出50Hz的标准电。而用户用电时,冰箱、洗衣机、工业电机等设备,都是按照50Hz的标准设计的。若频率偏离标准,轻则影响设备性能:比如洗衣机转速变慢、空调制冷效果下降;重则造成设备损坏,像工业生产中的精密机床,频率异常可能导致加工零件报废,甚至引发电网故障。

更关键的是,频率稳定是电网安全的底线。当用电需求突然增加(如夏天用电高峰),若发电量没及时跟上,频率会下降;反之,用电需求骤减,频率则会升高。一旦频率低于49Hz或高于51Hz,电网可能触发保护机制,切断部分供电以避免崩溃。因此,电力工作者会通过实时调节发电量,让频率始终稳定在50Hz左右,确保我们用上“放心电”。

来源: 电力系统相关标准、教材

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

智慧电小二

智慧电小二