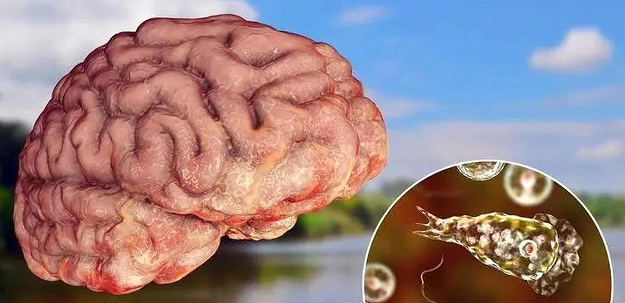

什么是“食脑虫”?

“食脑虫”并不是一种真正的虫子,而是一种单细胞生物——自由生活阿米巴原虫的俗称。这类寄生虫包括福氏耐格里阿米巴、棘阿米巴和狒狒巴拉姆希阿米巴等。它们存在于淡水、土壤等自然环境中,可通过鼻腔、口腔或皮肤伤口侵入人体,引发原发性阿米巴性脑膜脑炎等疾病。

一、“食脑虫”的途径感染途径

1、鼻腔进入:当人们在湖泊、温泉、河流等自然水体中游泳或戏水时,如果水被猛烈冲入鼻腔,阿米巴原虫可能通过嗅神经进入大脑。

2、皮肤伤口:如果皮肤有破损,阿米巴原虫可能通过这些伤口进入体内。

3、自来水:虽然较为罕见,但有研究表明,如果自来水系统被污染,阿米巴原虫也可能通过使用未煮沸的自来水冲洗鼻腔等方式进入人体。

二、感染后的症状

感染“食脑虫”后,早期症状类似于普通脑膜炎,如高热、剧烈头痛、呕吐、脖子发硬等。随着病情发展,可能出现意识模糊、精神错乱、产生幻觉、肢体痉挛等症状,最终可能导致呼吸循环衰竭而死亡。由于病程发展迅速且症状易与其他脑炎混淆,“早发现、早诊断”是救治的核心。

三、感染概率

尽管“食脑虫”听起来非常可怕,但实际上感染的概率极低。在中国,这类病属于极罕见事件,一年到头全国也难得见到一两起。根据中国疾控中心的数据,我国迄今累计报告狒狒巴拉姆希阿米巴感染病例仅40余例,属于罕见的寄生虫病。

四、预防措施

1、避免野水:尽量避免在野外湖泊游泳或戏水,避免搅动水体沉积物。

2、保护口鼻:在自然水体活动时佩戴鼻夹、泳镜。

3、防止伤口接触水:皮肤有破损时避免接触自然水体。

4、清洁鼻腔:使用灭菌生理盐水或煮沸冷却后的水冲洗鼻腔。

5、排放陈水:长期未使用的水管,需先排放积水再使用。

五、治疗方法

目前,治疗“食脑虫”感染的药物有限,且效果因个体差异而异。一些药物如两性霉素B和利福平已被用于治疗福氏耐格里阿米巴原虫引发的原发性阿米巴脑膜脑炎。

现实中,虽然“食脑虫”感染听起来非常恐怖,但实际感染概率极低,公众无需过度紧张,但需提高防护意识。正确掌握预防方法,遵守饮用水卫生原则,可以有效降低感染风险。如果在野外戏水后出现相关症状,务必立即就医并主动告知涉水经历。

来源: 医学科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

医学科普

医学科普