人类对太阳系的认识经历了漫长演变。从托勒密提出系统的地心说理论算起,地心说统治了1400年,直到哥白尼等人提出日心说。1796年,法国科学家拉普拉斯在《宇宙系统论》中独立提出科学化的太阳系起源理论——星云假说,认为太阳系由旋转的星云演化而来,这一观点至今仍具影响力。

20世纪的天文学发展出多种理论解释行星形成。苏联学者施密特提出吸积理论,认为行星源自太阳捕获的星际尘埃。1961年利特敦修正该理论后,麦可瑞亚又提出原行星假说,认为星云直接塌缩形成行星。这些理论虽各有侧重,但都认同恒星与行星共同起源于星云物质。

目前最主流的现代拉普拉斯理论认为,约50亿年前,超新星爆发产生的重元素与原始星云混合,在引力作用下逐渐凝聚。星云中心形成原恒星,最终引发核聚变成为太阳;外围物质则通过碰撞吸积形成行星,较好地解释了太阳系角动量分布等观测事实。

行星形成之谜至今仍是天文学的重要课题。现代天文学主流的解释是“碰撞吸积”模型。早期太阳风把氢氦等物质吹到太阳系外部,导致内部多岩石和金属,外部大量轻质气体,同时碰撞吸积逐渐产生行星,然后太阳风继续清空轨道,留下了我们今天看到的相对“干净”的太阳系。

内太阳系行星(水星、金星、地球、火星)的形成过程与外部巨行星截然不同。在距离太阳4亿公里范围内,高温环境使轻元素无法凝结,只有铁、镍等重元素能聚集成团。这些物质经过数百万年的碰撞融合,最终形成体积较小的岩质行星。相比之下,外太阳系的巨行星(木星、土星、天王星、海王星)由于形成于低温区域,能够积累大量冰物质和气态元素,因此质量远超内行星。

行星迁移理论解释了当前太阳系结构的形成。研究表明,在太阳系早期,行星轨道曾发生显著变化:类地行星可能向内迁移,而巨行星则经历了先向内后向外的复杂运动。这种迁移过程造成了小行星带物质成分的显著差异。虽然目前行星轨道相对稳定,但未来银河系与仙女座星系的碰撞可能会改变这一平衡。

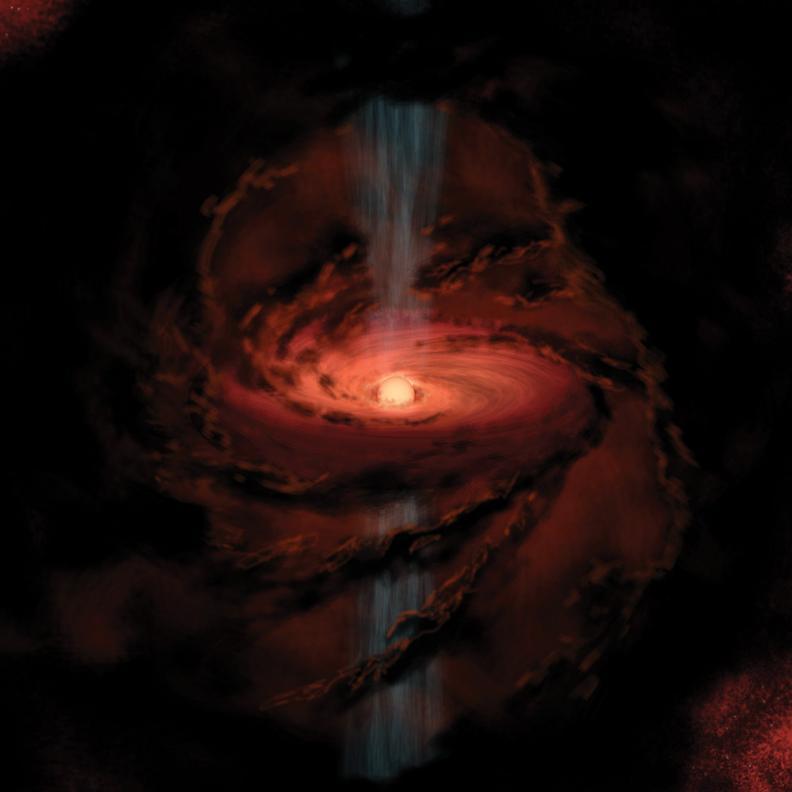

巨大分子云

一大团星云粒子开始聚集,逐渐形成越来越大的团块。

太阳形成

太阳从这些团块中形成,大规模的日冕喷发播下行星形成的种子。

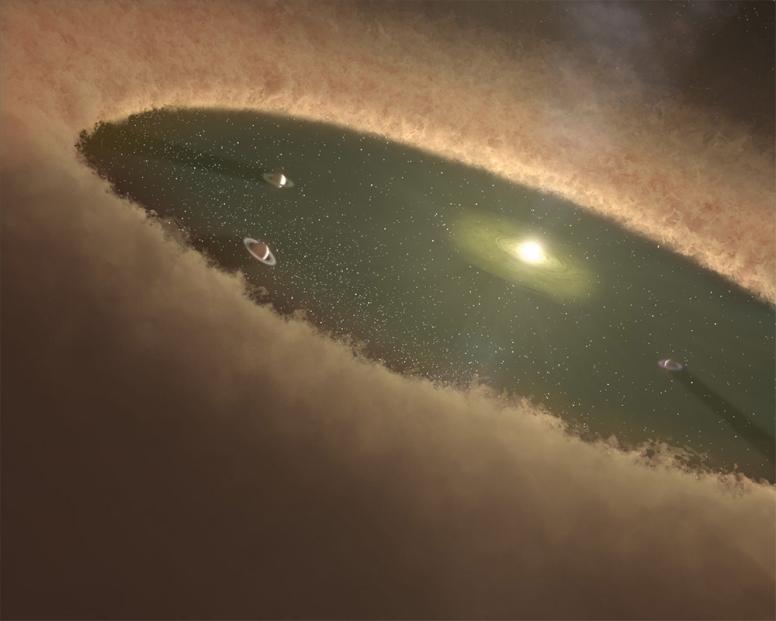

内行星

水星、金星、地球和火星这四颗较接近太阳且富含铁镍的类地行星在被陨石撞击的同时,稳定地累积自身质量。

外行星

木星、土星、天王星和海王星是首批形成的行星,得以累积足够的质量和重力、抓住较轻的气体(如氢和氦这两种早期太阳系中含量最多的元素)。

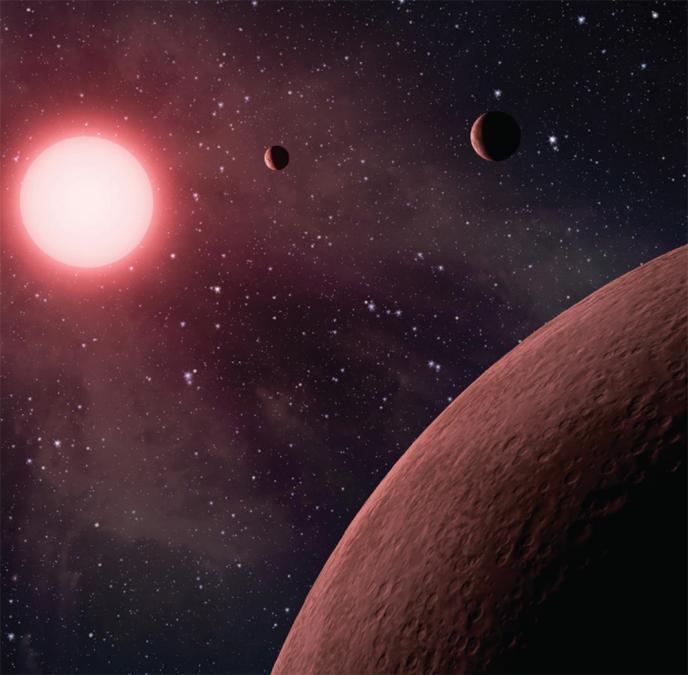

行星迁移

行星会在盘面上长距离迁移──尤其是木星,曾经跨过现在的小行星带,才又回到现在的位置。

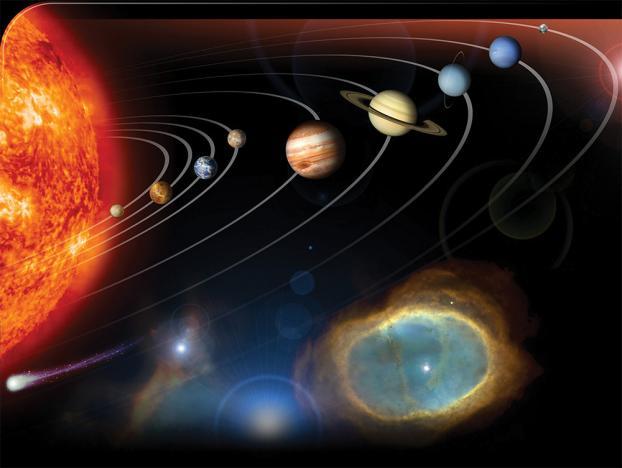

今天

太阳系目前处于相对稳定的时期,但数十亿年后,随着太阳膨胀,行星可能被吞噬或抛出太阳系。

火星与木星轨道之间存在小行星带。1802年,德国天文学家奥伯斯提出这里可能曾有一颗行星被撞碎。但现代研究表明,小行星带物质总量仅相当于月球质量的4%,且成分各异。在距离太阳5.23亿公里处存在“霜线”,当温度降至-120℃,挥发性物质就会在此凝结。这一区域形成了木星、土星等气态巨行星,它们质量足够大,能捕获氢和氦等轻元素。

冥王星自1930年被发现后长期被视为行星,直到2006年被重新归类为矮行星。有理论认为它曾是海王星卫星,后被海卫一引力扰动进入现轨道。目前确认冥王星属于柯伊伯带天体。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划