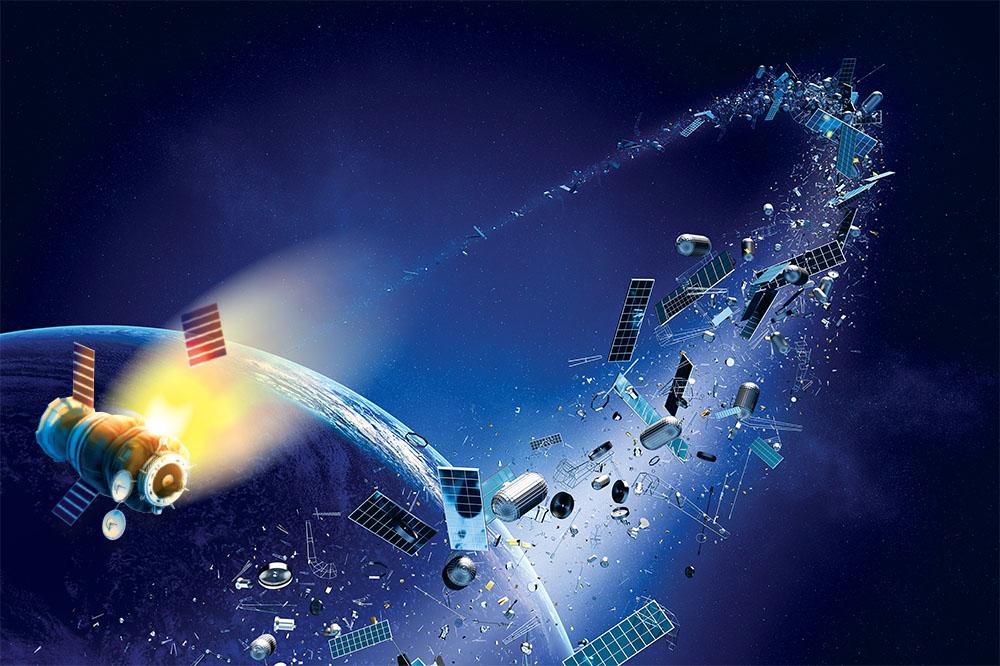

人类在地球上处理垃圾的能力尚且有限,进入太空后这一问题更是雪上加霜。经过60多年的太空探索活动,地球轨道已经变成了一个巨大的太空垃圾场。在未来,太空垃圾恐会成为棘手的问题。

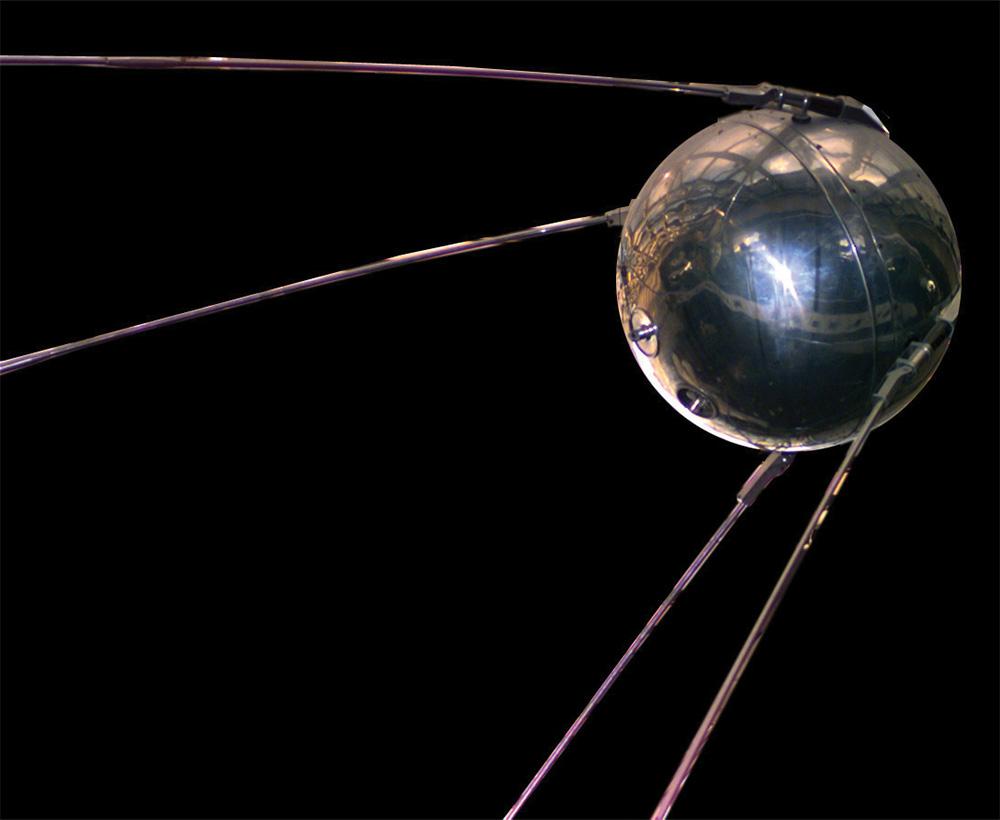

1957年10月,苏联人造卫星“史普尼克1号”(Sputnik 1)成为首个环绕地球的人造物体,同时也成为人类历史上第一块太空垃圾。1958年1月,随着轨道衰减,卫星最终坠入地球大气层烧毁,未造成任何损害。但自那时起,人类已发射一万多枚卫星,其中许多退役后便被遗弃在地球轨道上。

太空垃圾的形态千奇百怪,小如剥落的油漆斑点,大如废弃的整颗卫星。在“史普尼克1号”之后,人类累计发射超过一万多枚卫星,其中半数以上已成为环绕地球的“轨道坟场”成员。目前,科学家能追踪到约2.3万个尺寸大于棒球的太空垃圾,但仍有数百万更小的碎片如隐形的子弹般高速游荡。这些残骸的飞行速度超过2.8万公里每小时,即使微小如砂砾,撞击时也可能引发灾难性后果。

1984年,航天员在“太阳极大期任务”(Solar Maximum Mission)卫星上发现了一个由太空垃圾撞击形成的破损孔洞。

太空垃圾问题如同悬在头顶的隐形利剑,在真正造成危害前,人们往往难以评估其严重程度。尽管太空广袤无垠,但这些高速飞行的碎片已多次引发碰撞事故。地球轨道上运行的卫星不得不频繁进行规避机动,就连中国空间站这样的大型航天器也曾多次调整轨道确保安全。在极端情况下,中国航天员会进入载人飞船待命,以防空间站遭受严重撞击——值得庆幸的是,这种情况至今尚未发生。

历史事故表明,大型太空垃圾的撞击可能造成灾难性后果。1996年,欧洲“亚利安”火箭残骸击中法国“西雷斯”卫星,导致其部分解体。2009年,俄罗斯废弃卫星与美国商用卫星相撞,产生大量碎片。2016年时国际空间站舱体的窗户外层玻璃上突然出现了一圈裂纹,事后经过调查发现这圈裂纹是由太空垃圾撞击引起的。这些事件证明,即使指甲盖大小的太空垃圾,其破坏力也不亚于子弹。

2016年4月,英国航天员提姆·皮克在ISS的穹顶舱(Cupola)窗上

发现了小裂痕。

目前,多个航天国家已建立专门的太空监测系统用于追踪太空垃圾。以国际主流监测系统为例,能够持续跟踪地球轨道上直径大于10厘米的物体约2.3万个,但对于更小的碎片——特别是可能造成空间站舷窗损伤的毫米级碎片——仍难以实现有效监测。

2017年12月,国际空间站搭载的“太空残骸监测器”投入使用。这个边长约1米的三层复合结构设备,可以精确记录微小碎片的撞击数据,为评估轨道上小型碎片数量提供重要依据。为应对太空垃圾威胁,现代载人航天器普遍采用多层防护设计。

为了控制太空垃圾增长,国际航天界制定了以下规范:卫星须在退役后25年内脱离工作轨道,或进入衰减轨道使其自然坠毁。

有些太空垃圾最终会重返地球大气,如天空实验室(Skylab)太空站和史普尼克卫星。

目前国际航天界正在研发多种太空垃圾清理技术。主要方案包括:使用地面激光器推动碎片坠入大气层燃烧;发射配备捕获网的航天器回收废弃卫星;以及为所有新发射卫星加装自动离轨系统。2017年,有国家曾进行电磁系绳技术试验,通过在货运飞船上部署700米长的导电系绳来减速。虽然试验未完全成功,但为后续研究提供了重要参考。

随着微型卫星的广泛应用,太空垃圾问题日趋严重。研究表明,约20%的微型卫星未遵守25年离轨的国际规定。这种情况可能引发“碎片连锁反应”——单个碰撞会产生大量新碎片,这些碎片可能引发二次碰撞,最终导致某些轨道区域无法使用。

我国在太空垃圾治理领域取得显著进展,包括:成功测试了机械臂捕获技术,研发可降解卫星材料,建立完善的监测预警系统等。所有国产在轨航天器都配备了标准离轨装置。当前面临的主要挑战包括:厘米级以下碎片的追踪难题,国际协作机制有待加强,以及商业航天快速发展带来的监管需求。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:白鹏 航天科技集团十一院 研究员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划