在全球化日益加深的今天,跨国旅行已成为许多人日常生活的一部分。然而,当你兴冲冲地打包好行李,准备踏上异国他乡的旅程时,别忘了带上一个重要的小物件——插头转换器(travel adapter)。因为在这个看似科技高度统一的地球上,各国的电源插座标准(electrical outlet standards)却像是一场未完的“标准化革命”,各具特色,互不相通。想要给笔记本充电?先得搞清楚目的地的插座标准,否则,你可能会发现自己正对着各式各样的插座“望洋兴叹”。

在科技进步的浪潮中,我们见证了无数产品的全球统一化,从手机到电脑,从网络协议到社交媒体平台。然而,电源插头(power plug)这一看似简单的日常用品,却成了全球化进程中的一个“异类”。为何在科技如此发达的今天,我们依然无法拥有一个全球通用的插头呢?

这个问题的答案,其实深藏在历史与现实的交织之中。回溯到电力应用的初期,各国都在摸索适合自己的电力标准。美国发明家哈维·哈伯(Harvey Hubbell)的“可拆式连接插头(separable attachment plug)”为电器设备接入电网开辟了道路,而后续的三叉插头(three-prong plug)设计更是加入了接地线(ground wire),提高了用电安全性。这一时期的创新,虽然推动了电力技术的普及,但也埋下了插头多样化的“种子”。

20世纪初,随着电力的广泛应用,各国开始根据自己的技术水平和用电习惯,研发出各具特色的插头标准。彼时,国际间的交流与合作尚不频繁,插头的通用性并未成为迫切需求。随着时间的推移,这些插头标准逐渐固化,成为各国电力基础设施(electrical infrastructure)的一部分。即使在二战后,当铜材短缺(copper shortage)迫使英国设计出新的插头标准时,也并未考虑与其他国家的兼容性。

如今,当我们站在全球化的视角审视这些插头时,不难发现,它们的多样性已经成为一种难以逾越的障碍。每个国家都投入了大量资源来建立和维护自己的电力标准,包括插头的设计、生产和推广。这种路径依赖(path dependency),使得各国在改用新标准时面临巨大的经济压力和技术挑战。因此,尽管全球通用的插头看似是一个合理的需求,但在实际操作中,却难以找到推动这一变革的动力。

此外,插头标准的更换并非一朝一夕之事。在过渡期间,一个国家可能需要同时支持多种插头标准,这无疑增加了用电的安全风险和复杂性。以电压(voltage)为例,不同国家采用的电压标准各不相同,有110~120伏特(北美标准)的扁平插头,也有220~240伏特(欧洲标准)的圆形插头。如果强行推行一种全球通用的插头,不仅需要各国在电压标准上达成一致,还需要解决由此带来的技术难题和安全风险。

然而,尽管全球通用的插头短期内难以实现,但各国在插头设计上的差异化也并非毫无规律可循。通过对现有插头类型的梳理,我们可以发现一些有趣的现象。

K型插头(Type K)在丹麦和格陵兰岛独树一帜,其独特的U形接地头让人过目难忘。然而,随着欧洲一体化进程的加深,丹麦逐渐从其他国家进口电器,这些电器大多采用更为常见的F型插头(Type F)。因此,有观点认为,K型插头或许将逐渐退出历史舞台。

A型(Type A)和B型插头(Type B)则在北美地区占据主导地位。A型插头以其两根宽度不同的插针和没有接地线的设计而著称,而B型插头则在此基础上增加了第三根圆形插针,实现了接地功能。这两种插头在北美地区的插座上都能找到用武之地。

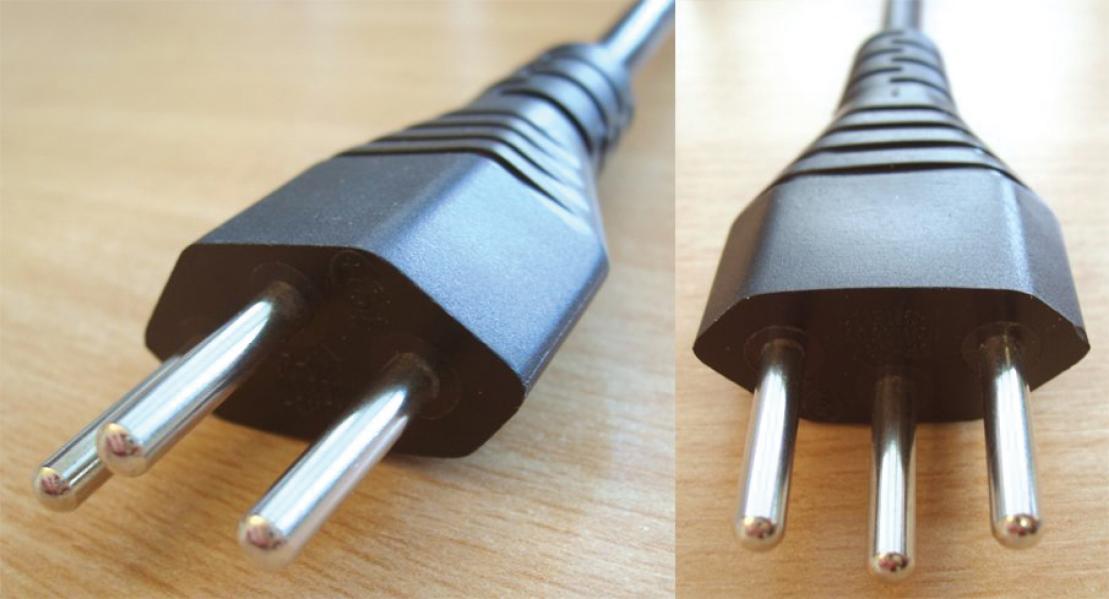

L型插头(Type L)则以其对称的三针设计和无极化(non-polarized)特性而显得与众不同。这种插头在意大利、智利和北美等地都有应用,其独特的造型让人印象深刻。

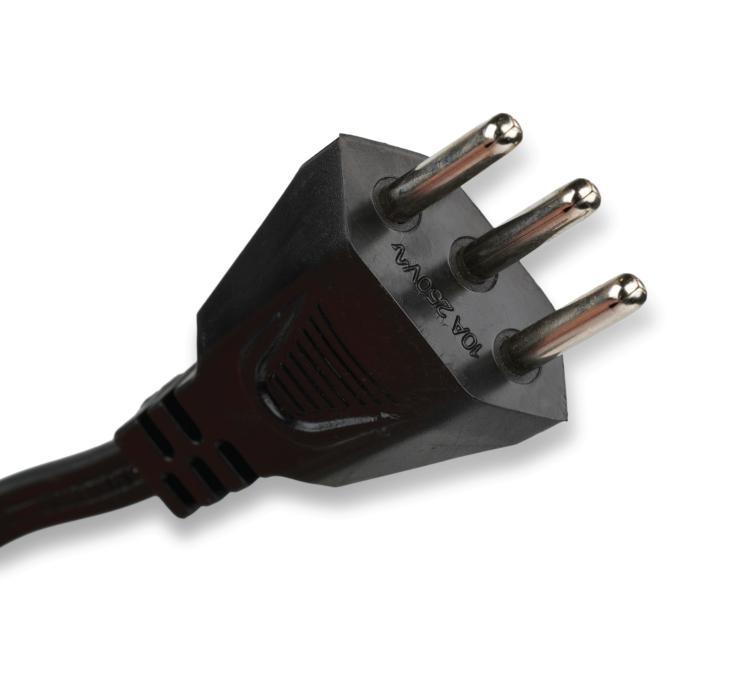

N型插头(Type N)则是巴西对全球插头标准化的一次大胆尝试。作为国际电工技术委员会(IEC)推荐的万用插头(universal plug),N型插头在巴西的推广使用,旨在解决该国此前多达10种不同插头并存的混乱局面。

G型插头(Type G)则是英国的标志性产品,其三根长方形插针和庞大的体积让人难以忘怀。除了英国本土外,新加坡等国家也采用了这种插头标准。尽管体积庞大,但G型插头以其卓越的安全性赢得了用户的信赖。

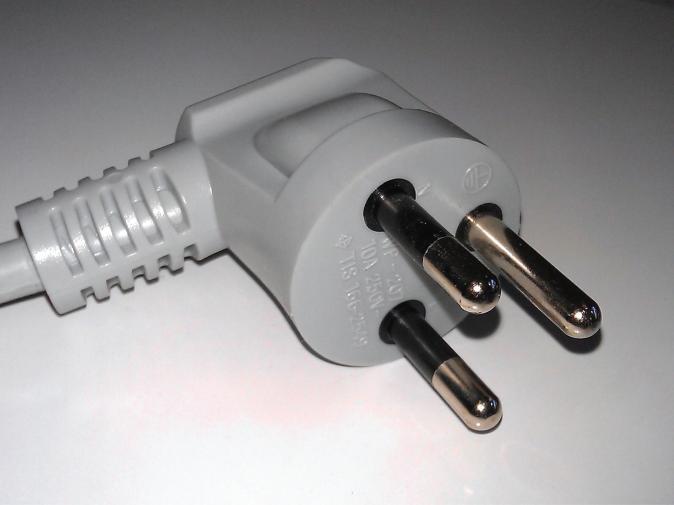

J型插头(Type J)则主要用于瑞士和列支敦士登公国。这种插头与C型插头(Type C)在结构上颇为相似,只是增加了接地针。而瑞士的另一标准SEC 1011则与J型插头并存,体现了该国在插头标准上的多元化。

C型、E型(Type E)和F型插头则是欧洲大陆上最为常见的三种插头类型。它们的电压都介于220至240伏特之间,其中C型插头更是以其广泛的国际应用而著称。E型插头主要在法国和比利时等国使用,而F型插头则是德国在第一次世界大战后的创新成果,如今已遍布欧洲。

H型插头(Type H)则是以色列的特有产品。其原本的三根平插针排成V形的设计已逐渐被三根圆形插针所取代。尽管如此,H型插座仍能兼容C型插头,体现了以色列在插头设计上的灵活性和兼容性。

D型(Type D)和M型插头(Type M)则分别代表了印度和南非的插头标准。D型插头在印度广泛应用,同时也能插入C型插座中。而M型插头则是南非的特有产品,其三插针的接地设计和220至240伏特的电压标准,使其与D型插头在外观上颇为相似。

O型插头(Type O)则是泰国在2006年的一项创新成果。尽管泰国已经拥有多种插头类型,但O型插头的出现仍然让人感到困惑。这或许也反映了在插头标准化进程中,各国所面临的复杂性和挑战。

I型插头(Type I)在澳洲和新西兰等地占据主导地位。这种插头有两根插针或三根插针的形式可供选择,其扁平插针的设计使得制作更为简便。澳洲制造商之所以偏爱I型插头而非英国的G型插头,正是出于这种考虑。

综上所述,全球插头多样化的现状是历史与现实交织的结果。尽管全球通用的插头在短期内难以实现,但各国在插头设计上的差异化也为我们提供了丰富的文化和技术交流空间。在未来的日子里,或许我们可以期待更多的国际合作与创新,让电源插头这一日常用品也能成为连接世界的桥梁。

文中图片均来源于《How it works》杂志

作者:《how it works》科普团队

审核:梁忠伟 中国机械学会微纳制造、智能运维专委会理事、中机联绿色制造专委会常务委员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划