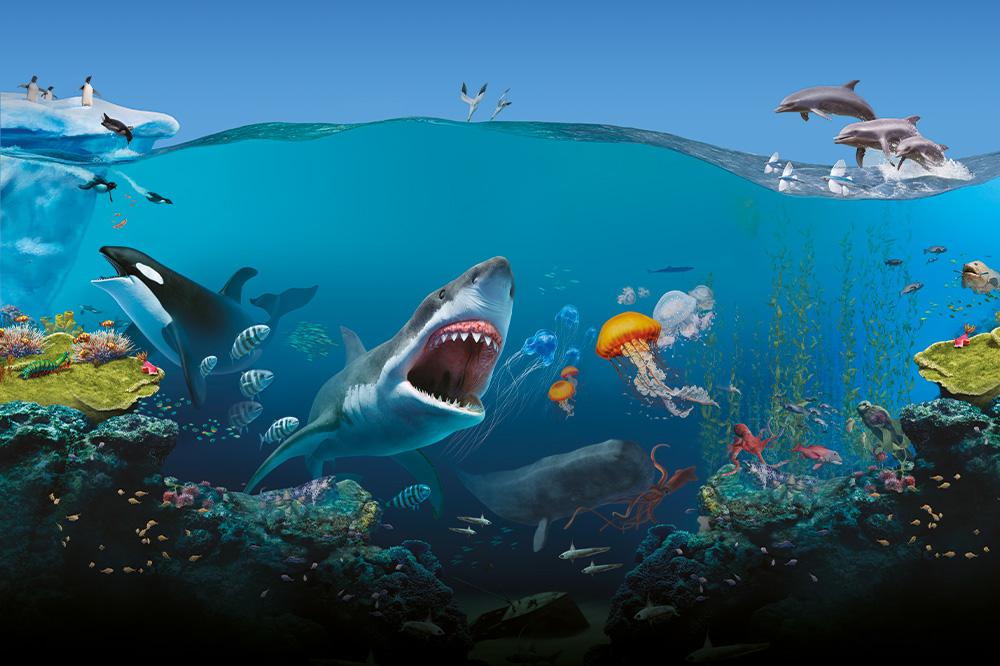

海洋是一个危机四伏的生存环境。在这里,死亡威胁无处不在,体型比自己大的生物都可能成为致命捕食者。为了生存,生物演化出两种主要策略:有些选择群居生活,与鱼群为伍;另一些则朝着巨大化方向发展。

在漫长的进化历程中,自然选择往往更青睐体型较大的生物。经过数百万年的演化,许多海洋生物的体型不断增大,最终达到任何掠食者都无法吞食的庞大体型,甚至让恐龙都显得相形见绌。

这种体型增大的进化趋势,在海洋生态系统中表现得尤为显著。庞大的体型不仅提供了防御优势,也带来了捕食和生存的其他益处。

海洋是一个充满挑战的生存环境,在这里,体型往往决定着生存的优势。与陆地相比,海洋为大型生物提供了更有利的生存条件。海水的浮力能够均匀支撑生物体重,这使得海洋生物可以突破陆地生物在体型上的限制。例如,非洲象的体重极限约为10吨,超过这个重量它们的腿骨就会不堪重负;而蓝鲸在出生后仅三个月就能达到这个重量。

在海洋中,即使骨骼相对陆地动物更为轻巧,也足以支撑庞大的身躯。这是因为水生生物不需要承受陆地动物那样的瞬时冲击负荷,骨骼的强度要求也相对较低。不过,水体环境也带来了独特的挑战。水的密度使得移动更为困难,这就要求海洋生物必须进化出高度流线型的体型。蓝鲸的身体长度是其宽度的60倍,这种完美的流线型让它们能够在水中高效游动。有趣的是,即便是蓝鲸这样的庞然大物,也需要保持约32公里/时的游动速度,主要是为了防止藤壶等生物附着。这些看似微小的附着物实际上会显著增加蓝鲸游动的能量消耗。

在浩瀚的海洋中,食物分布的方式与陆地截然不同。由于光线无法穿透到深海,这里没有像陆地那样广袤的"草原"来供养大型植食动物。海洋更像是一锅稀薄的"肉汤",里面零星散布着一些营养物质。为了适应这种环境,最大的海洋动物进化出了滤食的生存策略。它们通过过滤海水来获取单细胞生物、幼鱼和小型甲壳类等浮游生物。不同生物发展出了各具特色的滤食方式:狮鬃水母采用被动滤食的方式,依靠触手上的刺细胞捕获猎物;而大型鲸类则采取更主动的策略,快速游向浮游生物密集区,大口吞入海水后再通过特殊的过滤结构获取食物。

繁殖策略的演化也体现了海洋生物对环境的精妙适应。为了保护后代,许多大型海洋生物都发展出了特殊的繁殖方式。鲸类作为哺乳动物,通过胎生的方式为胚胎提供保护;一些鱼类如大白鲨则放弃了传统的产卵方式,转而采用卵胎生的策略;而北太平洋巨型章鱼更是展现了极端的护卵行为,它们会不眠不休地守护卵群长达数月,在此期间完全不进食,直到幼体孵化后自己力竭而亡。

在更深的海域,生活着像抹香鲸这样需要往返于海面和深海的特殊生物。它们面临着巨大的环境压力变化:为了捕食深海中的乌贼,它们需要下潜到约3000米的深度,承受着约300个大气压的压力变化。为了适应这种极端环境,抹香鲸进化出了特殊的生理结构:肌肉中含有比其他动物多三倍的肌红蛋白来储存氧气,具有可压缩的胸腔来减少氮气溶解,但这些适应仍不能完全避免长期潜水对骨骼造成的损伤。

这些精妙的适应特征,展现了海洋生物在亿万年的进化过程中,如何通过改变体型、行为和生活史策略来应对海洋环境的独特挑战。每一个特征背后,都蕴含着自然选择的智慧,记录着生命与环境的永恒对话。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划