当我们用指南针辨别方向时,很少会想到脚下这颗蓝色星球的 “磁场护盾” 并非永恒恒定 —— 亿万年来,它曾无数次翻转方向,而这些 “惊天逆转” 的痕迹,正悄然藏在大洋底部的一道道条纹里。这些被称为 “地磁条带” 的地质奇观,不仅是地磁场变化的 “时光胶囊”,更揭开了地球自地质演化以来,地核、岩浆、地幔、地壳等圈层相互作用的神秘面纱。

一、地磁场:地球的 “隐形防护盾”,为何会 “反向”?

地球上一切物质运动的能量都来自宇宙大爆炸后的粒子膨胀力。自地球天文演化后的地质演化启动,随着星球逐渐冷却,地表岩浆慢慢凝固为固体地壳。受地球内部地核与岩浆圈层间旋转加速度差异的影响,各圈层间产生了角动量交换 —— 既有行星尺度垂直分层间的交换,也有不同纬度带间的交换。这种圈层之间与纬度带之间的角动量交换,最终引发表层地壳的分裂与漂移,也就是我们熟知的 “大陆漂移”。

地球的内核与地壳中含有大量固体金属,中间的岩浆圈层(即现代地质学中的地幔层)也以铁、镍为主要成分,这些金属物质具备优良的导电性。与固体地核、外层地壳不同,岩浆圈层的流体及地幔内部,同时存在行星尺度的圈层水平运动、区域尺度的涡旋运动与局地尺度的垂直对流运动。因此,地球不同圈层、不同尺度的岩浆流体相对固体内核的运动,形成了不同尺度、不同效率的 “地球发电机”,同时感应出不同尺度的磁场[1]。而岩浆圈层流体行星尺度旋转的两极,与固体地核旋转两极的偏差,正是地磁两极相对地轴两极偏移的根源。

根据法拉第电磁感应定律,导电的液态金属在磁场中运动时会产生感应电流,这些感应电流又会生成新的磁场 —— 这种 “运动生电、电再生磁” 的反馈机制,让地球内部的磁场得以持续维持,形成稳定的 “地磁护盾”。

事实上,地球磁场或许在天文演化阶段就已存在,只是未留下任何地质痕迹。地质演化开始后,两半球大陆分裂并向赤道方向漂移时,相关地磁信息被记录在最古老大陆板块的火山活动区域;联合大陆形成阶段,来自南北半球的大陆板块正交碰撞形成上部山脉和下部山根,伴随的火山活动也锁住了当时的地磁场信号,向下的山根更为深厚,因为向下的地应力与地心引力同方向;大陆向西回漂时,大陆板块与海洋板块的碰撞激发火山活动,再次记录下地磁场的方向与强度;当地球内部圈层相对运动方向改变,岩浆流体辐合带两侧的大陆向东漂移、再次碰撞,火山活动又一次为地磁场 “存档”—— 此时,南北美洲大陆因大西洋冷却增厚的海洋地壳阻挡,停留在了洋中脊一线。

后续,大陆板块在岩浆驱动下再次向西回漂,大西洋中部留下了漂移后的大陆边缘堆积物 —— 海底山脉。这条大洋中央的海底山脉,与当时的海洋地壳达成浮力平衡:上部是露出海底的海山,地下则是嵌入岩浆的 “倒挂山脉”,成为通往海底表层的脆弱通道。此后,岩浆流体的行星尺度运动与局地尺度运动,会使异常能量在这条脆弱通道聚集,引发火山活动,进而记录下当时的地磁场状态。至少从 40 亿年前起,大西洋洋中脊的岩石中,就已留存着地磁场的古老印记;而新的火山活动形成的岩石,会在地球重力作用下逐渐掩盖旧岩石,层层叠加成 “地磁档案库”。

通过岩石磁性测量,科学家发现:过去 2 亿年间,地磁场至少发生过 170 次 “极性逆转”(即地磁北极与南极互换),最近一次逆转发生在约 78 万年前,被称为 “布容 - 松山逆转事件”。而驱动这一 “反向” 现象的关键,正是地球各圈层间持续不断的 “角动量交换”。

二、洋中脊:地磁条带的 “天然记录仪”

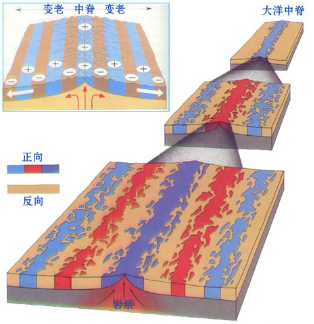

地磁场逆转本是无形的过程,但海底的 “洋中脊” 却将这些变化永久定格。洋中脊是海底绵延的巨大山脉带(如大西洋中脊、太平洋中隆),这里是地幔物质上升的 “天然出口”—— 炽热的岩浆从地幔顶部的软流层涌出,冷却后形成新的大洋地壳,并在重力与局地对流作用下向两侧缓慢扩张,这正是 “海底扩张学说” 的核心假说。

岩浆冷却过程中,其中的磁性矿物(如磁铁矿)会像 “微型指南针” 一样,顺着当时的地磁场方向排列;当岩浆完全凝固成岩石,这些磁性矿物的排列方向便被永久固定,成为当时地磁场状态的 “记录者”—— 它不仅储存了地磁场的方向信息,还封存了相应的能量。

当地磁场发生逆转时,新形成的洋壳会记录下 “反向磁场”;当地磁场恢复正向,新洋壳则会记录 “正向磁场”。如此循环往复,便在洋中脊两侧形成了平行于洋中脊、正负磁场交替出现的 “地磁条带”。这些条带如同海底的 “条形码”,每一段条纹都对应着一个特定时期的地磁场状态,清晰标记着地球 “磁场历史” 的每一个节点。

三、地质证据:从条带到内部圈层,层层解锁地球的 “自转密码”

地磁条带的发现,源于 20 世纪 50 年代美国地质学家的海底探测。当时,科学家用磁力仪测量大西洋中脊时,意外发现海底磁场强度呈周期性强弱变化,且这一变化规律在洋中脊两侧完全对称 —— 一侧是 “正向条带”,另一侧相同位置必然也是 “正向条带”,反向条带亦是如此。这种严格的对称性,恰好印证了海底扩张与地磁场逆转的关联:由于洋壳从洋中脊向两侧同步扩张,两侧的地磁记录才会形成 “镜像对称” 的格局。

更关键的是,通过放射性同位素定年技术(如测定岩石中钾 - 氩同位素的比例),科学家能精准确定每段地磁条带的形成时间,进而绘制出完整的 “地磁场极性变化年表”。例如,他们发现:距今 330 万 - 500 万年前的 “高斯正向期” 内,曾出现过多次短暂的反向事件;而这些反向事件的时间间隔,与地幔柱活动、板块运动的周期高度吻合 —— 这一发现直接指向一个结论:地幔与地核的角动量交换,正是驱动地磁场逆转的 “幕后推手”。

此外,地磁条带的宽度还暗藏 “圈层运动密码”:它能反映地核相对岩浆圈层(或地幔)旋转方向的维持时长。同一极性时期,若形成的洋壳更宽,对应的地磁条带也会更宽,这背后是局地对流频次与强度的变化。以太平洋中隆与大西洋中脊为例:太平洋中隆的表层扩张速度是大西洋中脊的 2-3 倍,其地磁条带的宽度也明显更宽。这种 “扩张速度 - 条带宽度” 的对应关系,进一步验证了地球圈层相互作用的连贯性 —— 地幔对流的强度直接关联着地核角动量的传递效率,构成了地球内部圈层间的 “信息传递链”。

四、结语:海底的 “密码” 仍在续写

从实际应用来看,地磁条带是海洋勘探的 “天然导航图”。由于不同极性的地磁条带会产生不同的磁场信号,地质学家可通过磁力仪绘制海底地磁图,进而精准定位油气资源、多金属结核矿等矿产的分布区域。

从科学研究与人类安全角度看,地磁条带的价值更为关键:地磁场逆转期间,地球磁场强度会暂时大幅减弱(可能降至正常强度的 10%),而地磁条带记录的逆转周期,能帮助人类预测未来的地磁场变化 —— 这对卫星通信、电力网络、导航系统的安全运行至关重要,因为磁场减弱会让高能宇宙射线更容易穿透大气层,干扰甚至损坏地面与太空的电子设备。

如今,随着深海探测技术的突破(如我国 “奋斗者” 号万米深潜、美国 “阿尔文号” 载人潜水器的科考探索),科学家正不断发现更古老、更精细的地磁条带。例如,在印度洋中脊的超慢速扩张区域,他们找到了距今 1.2 亿年前 “白垩纪超级静磁期”(长达 4000 万年未发生地磁逆转)的地磁条带 —— 这一发现为研究地核与地幔的长期稳定互动,提供了前所未有的新线索。

这些藏在海底的 “地磁密码”,如同地球用岩石写就的 “自传”,每一道条纹都镌刻着圈层互动的亿年故事。随着研究的深入,我们或许还能解锁更多地球演化的秘密:地质演化早期的地磁场逆转,是否与生物大灭绝存在关联?未来 100 万年内,地磁场是否会再次发生逆转?而这些问题的答案,或许就藏在下一条等待被发现的地磁条带里。

参考文献

[1] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动。江苏凤凰科学技术出版社,358 pp.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏