当地球表面的大陆板块像巨型 “拼图” 般相互挤压和因下层地幔-岩浆运动驱动碰撞时,隐藏在地球内部的巨大能量便会寻找突破口 —— 有时是地表剧烈的震动,有时是火山口喷涌的岩浆与火山灰。这些发生在板块碰撞带上的地质灾害,并非随机的 “地球脾气”,而是地球内部动力演化的必然结果。从碰撞产生的能量爆发,到全球地震带与火山带的分布规律,每一次灾害都在向我们揭示地球深处的运行逻辑。

一、地质灾害的 “能量密码”:正交碰撞与地球内部动力

要理解板块碰撞带的地质灾害,首先要解开其 “能量来源” 的密码 ——正交碰撞理论。当两个物体或粒子以垂直角度(正交)加速碰撞时,产生的能量密度是最大的,这种剧烈碰撞不仅会释放出惊人能量,还会催生新粒子的旋转垂直加速度;而其他角度的如追尾碰撞或迎面碰撞产生的能量密度较低,引发的灾害强度也远不及正交碰撞。对于地球而言,这种能量爆发的场景,就发生在地下深处的地块边界:下部物质的加速正交碰撞,会形成较高的能量密度及其释放,在地壳中表现为剧烈的地震波动。

地质灾害的本质,是地球内部 “异常能量的集中爆发”。无论是地震还是火山喷发,其能量源头都指向地下百十千米深处 —— 远超大陆地壳(平均 30-50 千米)与海洋地壳(平均 5-10 千米)的厚度。具体来说,这些能量来自现代地幔的软流层与古代上层岩浆残留区域,当板块碰撞形成 “脆弱带” 时,这些能量便会沿着薄弱处向上释放,最终演变为地表可见的灾害。

二、板块碰撞带上的 “震动威胁”:地震的成因与影响

地震是板块碰撞带最常见且危害最大的地质灾害,它源于地壳快速释放能量时产生的振动,伴随地震波传播引发地表破坏。从能量释放的深度、范围到次生灾害,地震的影响呈现出清晰的规律。

1. 地震的 “深度分级”:浅源最具破坏力

根据震源深度,地震可分为三类:

· 浅源地震:震源深度小于 60 千米,也叫 “正常深度地震”,占全球地震总数的大多数。由于震源浅,地震波传到地表时能量衰减少,对地表建筑、地貌的破坏最严重 ——2008 年汶川地震(震源深度 14 千米)、2011 年日本东北地震(震源深度 24 千米)均为浅源地震,均造成了巨大的人员伤亡与经济损失。

· 中源地震:震源深度 60-300 千米,深度分布较集中。虽然对地表的直接影响小于浅源地震,但因其能量大、持续时间长、扩散范围广,仍具备一定破坏力,常见于板块俯冲带(如南美安第斯山脉附近)。

· 深源地震:震源深度大于 300 千米,目前全球记录到的最深震源约 700 千米。由于震源过深,地震波到达地表时能量已大幅衰减,地表震感微弱,对人类活动影响极小。

2. 地震的影响范围:多因素共同决定

一场地震的影响范围并非固定,而是受震级、震源深度、地质构造、地层介质等多重因素制约:

· 震级越大、震源越浅,影响范围越广:5 级地震仅会导致数公里至数十公里内的轻微破坏,而 7 级以上强震的影响范围可延伸至数百公里(如 2004 年印度洋地震,震级 9.3 级,引发的海啸影响了印度洋沿岸 14 个国家)。

· 按与震中的水平距离,地震可分为地方震(小于 100 千米)、近震(100-1000 千米)和远震(大于 1000 千米)。例如,我国台湾地区的地震,对福建、广东等近震区域可能产生明显震感,对北方远震区域则几乎无感知。

3. 地震的 “连锁反应”:次生灾害更隐蔽

地震的危害不仅来自直接震动,更来自其引发的次生灾害—— 这些灾害往往由地震触发 “能量转换” 而成:

· 滑坡与崩塌:地震波扰动山体,使原本处于平衡状态的岩石重力位能转化为动能,山体滑坡或岩石崩塌可能掩埋村庄、阻断道路(如 2008 年汶川地震引发的唐家山滑坡,形成了危险的堰塞湖)。

· 海啸:海底地震引发海水剧烈波动,形成的巨浪可在数小时内横扫沿岸地区,2011 年日本东北地震引发的海啸,浪高最高达 40.5 米,淹没了日本东北部大量沿海区域。

· 其他次生灾害:地震还可能破坏水库大坝引发溃决洪水、点燃燃气管道引发火灾、污染水源导致疫情风险等,进一步扩大灾害损失。

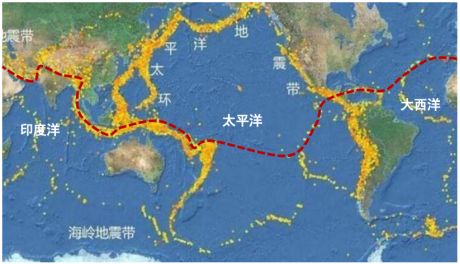

4. 地震的 “分布规律”:全球四大地震带

虽然震源是 “点状” 的,但地震的发生绝非随机 —— 它严格受地壳断裂带(板块边界)控制,全球地震集中分布在四条呈线状或带状的地震带中:

· 环太平洋地震带:沿太平洋板块边缘分布(如日本、智利、美国西海岸),是全球最活跃的地震带,集中了全球 80% 以上的浅源地震和几乎所有深源地震。这里是南北美洲大陆板块向西漂移、与太平洋板块碰撞的 “脆弱地带”,日本、阿留申群岛等则是板块来回漂移留下的 “痕迹性断裂带”。

· 地中海 - 喜马拉雅地震带:从地中海延伸至喜马拉雅山脉,是行星尺度的地震带。其位置对应地球早期岩浆流体辐合带上联合大陆的中心区域 —— 地质史上的 “脆弱区”,如今成为欧亚板块与非洲板块、印度洋板块对峙碰撞的主战场,我国西藏、云南等地区的地震多与这条带有关。

· 大洋中脊地震带:蜿蜒于各大洋海岭(如大西洋中脊、印度洋中脊),总长约 6.5 万千米,宽 1000-7000 千米。该带地震活动性较弱,且均为浅源地震,主要因板块分离、地壳拉张引发(如大西洋中脊的中央裂谷区域)。

· 大陆裂谷地震带:规模最小、分布不连续,多表现为大陆内部的深水湖(如东非裂谷、贝加尔裂谷)。这里是板块内部的断裂系统,地震活动相对较弱,但仍时有发生(如东非裂谷带近年来多次发生 5 级左右地震)。

三、板块边缘的 “火焰喷发”:火山的奥秘与危害

如果说地震是地球 “内部的震动”,那么火山喷发就是地球 “内部的呼吸”—— 它是岩浆物质沿板块薄弱处喷发的剧烈现象,同样集中在板块碰撞带,其危害范围与破坏力丝毫不逊于地震。

1. 火山喷发的 “物质三态”:气体、固体与液体

火山喷发物按状态可分为三类,每一类都对应不同的危害:

· 气体:以水蒸气为主(占 70%-90%),其次为二氧化碳、二氧化硫、硫化氢等。大量二氧化硫进入大气会形成酸雨,破坏植被与土壤;而二氧化碳、甲烷等温室气体则可能加剧区域气候异常(如 1991 年菲律宾皮纳图博火山喷发,释放的二氧化硫导致全球平均气温下降约 0.5℃)。

· 固体:即火山碎屑,包括火山灰、火山砾、火山弹等。其中,火山碎屑流是最危险的固体喷发物 —— 由高温(可达 800℃)、高速(100-700千米/小时)的碎屑与气体混合而成,可沿火山斜坡快速流动数十千米,所到之处建筑、植被被瞬间摧毁,人员几乎无逃生可能(1985 年哥伦比亚内华达德鲁兹火山喷发,火山碎屑流引发泥石流,导致 2.5 万人死亡)。

· 液体:即熔岩,其危害程度取决于黏度 —— 低黏度熔岩(如玄武岩)流动性强,可缓慢覆盖数平方千米区域(如夏威夷基拉韦厄火山的熔岩流,速度约 1-10 千米/小时);高黏度熔岩(如流纹岩)易堵塞火山口,积累到一定程度会引发剧烈爆炸,喷发出大量固体碎屑。

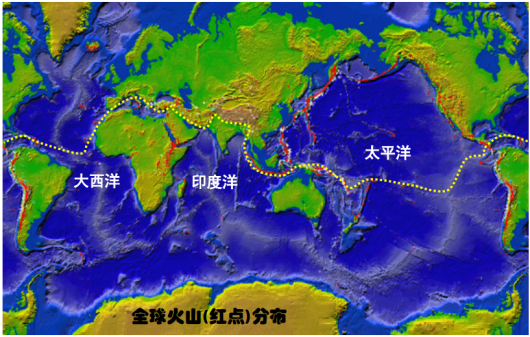

2. 火山的 “分布规律”:点状热点与线状火山带

火山活动的分布兼具 “点状” 与 “线状” 特征,均与板块运动密切相关:

· 点状火山:多位于板块内部的 “地幔热点”,如夏威夷热点 —— 地幔中的固定岩浆柱向上喷发,形成孤立的火山;部分点状火山则沿地壳裂隙集中喷发,形成单个火山口或火山群(如日本浅间火山群)。

· 线状火山带:全球 80% 的火山集中于板块边界的线状带,最典型的是环太平洋火山带(与环太平洋地震带重叠,又称 “火环”)和地中海火山带(对应欧亚板块与非洲板块碰撞边缘)。这些区域因大洋板块俯冲、岩浆上涌,形成呈弧形或线状分布的火山链(如日本群岛、菲律宾群岛的火山均属于环太平洋火山带)。

3. 火山的 “能量根源”:地幔中的岩浆运动

火山喷发需要极大的岩浆垂直加速度(垂直方向的力),其能量同样来自地球内部:岩浆房多位于地下数千米至数十千米深处,俯冲带火山的 “根源” 甚至可达 100-150 千米深(如安第斯山脉的火山)。这些岩浆的运动与板块碰撞带的 “岩浆涡旋” 密切相关 —— 在板块边缘的岩浆流体辐合带,不同方向的流体发生正交碰撞,激发垂直对流运动,沿薄弱的板块边界喷发,形成火山点、火山线或火山链。

四、地球圈层演化:灾害频率的 “时间刻度”

从地球 46亿年的演化史来看,地质灾害的频率与强度并非一成不变,而是随地球内部圈层结构的变化而改变。

早期地球的圈层结构简单:薄地壳、上层岩浆流体与固态地核。那时板块漂移频繁,岩浆流体运动活跃,正交碰撞引发的地震与火山活动远比现在剧烈、频繁 —— 那些长期喷发的火山点,逐渐堆积形成了如今地球上的极高山峰(如喜马拉雅山脉的珠穆朗玛峰,其形成与行星尺度岩浆辐合、印度洋板块持续俯冲和局地岩浆活动有关)。

随着地球冷却,圈层结构逐渐演变为如今的 “地壳 - 地幔 - 地核” 体系:上层岩浆流体演变为地幔,下部岩浆圈层演变为外核(液态铁镍)与内核(固态铁镍)。地球冷却过程中,地幔不断增厚、外核逐渐缩小,导致岩浆流体的相对运动减弱,正交碰撞产生的能量减少,地震与火山活动的频率也随之降低,很多曾经的活火山成为死火山。

未来,随着地球进一步冷却,外核可能完全凝固,地幔与地核的相对运动停止,地震与火山活动将彻底消失 —— 就像现在的月球,内部全为固态,仅在岩石中留下历史磁场的残磁记录。而如今的地幔,其实是地表生物的 “保护盾”:较深厚的地幔消减了岩浆的异常能量,减少了灾害对地表的冲击。

五、结语:认识灾害,读懂地球的 “脉搏”

大陆板块碰撞带上的地震与火山,从来不是地球对人类的 “惩罚”,而是地球内部动力系统运行的直观 “外在表现”—— 其根源在于地幔与地核的相对运动,受正交碰撞理论调控,最终集中发生在板块边界的地质脆弱地带。

理解这些灾害的成因、分布规律与演化趋势,意义远超风险防范本身:它既为我们提供了具体的应对方向,比如在地震活跃带推广抗震建筑标准、在火山周边建立岩浆活动实时监测网络;更让我们得以贴近地球的 “脉搏”,真切感知这颗星球在亿万年时光里持续演化的壮阔轨迹。

或许下次再听到地震预警、看到火山喷发的新闻时,我们能少一分本能的恐惧,多一分理性的洞察 —— 透过这些短暂却强烈的 “地质警钟”,看见地球深处正在发生的、属于宇宙尺度的缓慢变迁。而我们更应庆幸,如今的地球,仍处于稳健的中年期,以相对稳定的姿态承载着生命的繁衍与文明的延续。

文献参考

[1] 钱维宏(1997)试论冈瓦纳古陆的形成和裂解. 地质力学学报,3(1): 21-29.

[2] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动。江苏凤凰科学技术出版社,358 pp。

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏