当我们凝视世界地图,目光掠过非洲东南侧的马达加斯加岛、亚洲东部的日本列岛,或是美洲西海岸的下加利福尼亚半岛时,很少有人会意识到:这些看似孤立的 “陆地碎片”,其实是地球亿万年板块运动留下的 “指尖遗珍”。它们诞生于大陆漂移的尾声,承载着地球内部动力的秘密,以半岛、岛屿、裂谷、小山脉等形态,勾勒出大陆板块曾经 “漂移起舞” 的轨迹。

一、大陆漂移的 “减速期”:小型边缘地貌的诞生背景

地球的板块运动并非一成不变。早期大陆地壳较薄,板块能在岩浆流体的驱动下长距离漂移;但随着时间推移,大陆地壳与海洋地壳因冷却不断增厚,就像给 “漂移的大陆” 穿上了沉重的铠甲 —— 漂移难度显著增加,距离逐渐缩小。此时,上层岩浆流体中出现的复杂涡旋运动,成为塑造地貌的关键力量:它们不仅能扭转大陆边缘的走向,还能像 “剪刀” 一样切割大陆边缘,将其分解为破碎的半岛和孤立的岛屿。

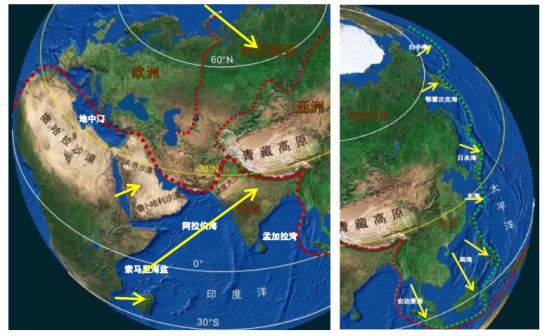

这些 “碎片地貌” 的形成,往往发生在大陆板块最后一次明显漂移阶段。当板块在岩浆流体推动下完成短距离移动后,部分边缘陆地因受力断裂,与母体大陆隔海相望,最终形成我们今天看到的小型边缘地貌。更有趣的是,这些地貌并非随机分布 ——全球绝大多数大陆边缘半岛和孤立岛屿,都集中在主要大陆板块的东侧和向辐合带一侧,这一规律成为解读板块运动方向的重要线索。

二、分洲探秘:各大板块的 “边缘碎片博物馆”

不同大陆板块的漂移历史各异,留下的小型边缘地貌也各具特色。从非洲到亚洲,从美洲到大洋洲,每一块 “陆地碎片” 都在诉说着独特的地质故事。

1. 非洲板块:分裂与隔离的典型

非洲大陆是相对完整的板块,但它的边缘却记录了清晰的 “分裂痕迹”。在东南侧,马达加斯加岛与非洲大陆隔着宽约 400 公里的莫桑比克海峡 —— 它曾是非洲大陆莫桑比克湾的一部分,在最后一次明显漂移中向东北方向 “出走”,成为非洲最知名的 “海外孤岛”。而在东北侧,阿拉伯半岛则隔着红海与非洲相望,同样是向东北漂移后与母体分离的结果。红海宽度小于莫桑比克海峡,原因在于阿拉伯半岛两侧受到其他大陆板块的阻挡,漂移距离受限。它们不是相对大陆的真正出走,而是大陆向西南“回漂”后留下在海洋地壳上的痕迹。

更引人注目的是东非大裂谷 —— 这条全长 6400 多千米的 “地球伤疤”,并非由地幔热点驱动,而是非洲大陆板块东边缘在岩浆流体驱动下,与西部板块发生分裂和短距离漂移的产物。此时地壳已足够厚重,无法像马达加斯加岛那样远距离 “脱离”,只能在拉伸作用下形成裂谷。如果当时岩浆分开裂谷的张力足够大,东侧陆地或许会进一步分裂为新的岛屿或半岛。此外,印度半岛最东南端的斯里兰卡岛,也是大陆漂移中从半岛边缘 “破碎” 下来的小块陆地。

2. 亚洲板块:岛弧与半岛的 “聚集地”

北半球的亚洲大陆板块,是小型边缘地貌最密集的区域之一。中印半岛(中南半岛)作为亚洲大陆的一部分,其周边的南海岛屿、台湾岛、菲律宾群岛等,都是板块边缘漂移时 “脱落” 的碎片;较大的岛屿碎片还在岩浆流体驱动下发生了 造山运动,形成小型山脉。朝鲜半岛的形成则更为直观 —— 它曾与中国山东东部相连,向东漂移后与母体隔开,形成了今天的黄海。

从日本列岛到台湾岛、菲律宾群岛,这些呈弧形分布的岛屿群(岛弧),是亚洲大陆板块最后一次明显漂移时形成的 “海外屏障”,它们沿着大陆东侧和东南侧排列,如同守护大陆的 “链条”。值得注意的是,这些岛屿和半岛上往往发育着平行海岸的带状山脉 —— 马达加斯加岛东部山脉、印度半岛西南沿岸山脉、朝鲜半岛东部山脉等,都是岛屿(或半岛)与附近海洋地壳碰撞的产物,堪称南北美洲西海岸大型山脉的 “迷你版”。

3. 澳大利亚板块:南半球的 “漂移碎片”

澳大利亚大陆板块的北侧,新几内亚岛与母体隔着阿拉弗拉海 —— 它最初是澳大利亚卡奔塔利亚湾内的陆地,在最后一次漂移中向东北方向 “远离”,成为澳大利亚最邻近的大岛。而距离澳大利亚更远的新西兰岛,则是汤加海岭与斐济海岭向南延伸的 “汇合点”;位于澳大利亚东南端的塔斯马尼亚岛,同样是最后一次漂移中从母体分离的 “边缘碎片”。

4. 美洲与欧洲板块:东西两侧的差异

美洲板块的边缘地貌呈现出鲜明的 “东西差异”。南美洲大陆周围几乎没有与海岭相关的大岛屿,而北美洲大陆两侧则分布着大量半岛和岛屿:西侧的下加利福尼亚半岛,是与母体大陆在东西方向上漂移分离的结果;墨西哥湾东部、加勒比海北侧的岛屿,以及美国、加拿大东部的半岛,均为北美洲大陆板块漂移时 “破碎” 的边缘部分。

欧洲大陆板块的边缘地貌则带有 “高纬度起源” 的印记。北部大西洋东部沿海的岛屿和半岛,最初形成于北极高纬度地区,随着欧亚大陆板块东南 - 西北向的往复漂移,逐渐成为欧洲西部海上的 “破碎碎片”。在欧亚大陆的中西南部,巴尔喀什湖、咸海、里海、黑海等低于海平面的水体并列分布,周边还伴随东西走向的复杂山系 —— 这一独特地形,源于上层岩浆流体正交碰撞产生的 “向上隆起力” 与 “向下俯冲力”,两种垂直力的相互作用,塑造了这里高低错落的地貌格局。

三、微观视角:小尺度构造与地貌的 “动力密码”

除了半岛、岛屿等宏观地貌,大陆漂移还在地表留下了更细微的 “痕迹”—— 小尺度构造系统。这些规模从数米到数十千米不等的地质特征,同样与上层岩浆流体的驱动密切相关,是理解地貌形成的 “微观密码”。

1. 陆地与海洋的小尺度构造

在海洋地壳上,除了洋中脊、岛弧、海沟等大尺度构造,还分布着正断层(形成地堑 / 地垒)、逆断层(伴随褶皱)、走滑断层等小尺度构造。它们由局地地壳的拉伸、挤压或扭转形成,背后的驱动力正是局地尺度的上层岩浆流体多方向运动。例如,大西洋洋中脊上的中央裂谷(深 1.5-3 千米、断距 200 余米),就是板块分离时地壳被拉开的产物,裂谷内裸露的玄武岩、频繁的地震和高热流值,都印证着岩浆活动的痕迹。

洋中脊上还存在与中脊走向垂直的转换断层,如大西洋赤道附近的罗曼什断带,东西错动距离达 1000 多千米。这些断层将洋中脊切割成不连续的段落,其形成与不同时期地核与岩浆圈层的角动量交换有关 —— 岩浆流体运动方向的变化,造就了这些 “横向切割线”。

在大陆地壳上,小尺度构造同样普遍。正断层、逆冲断层、走滑断层以及背斜、向斜等褶皱构造,广泛分布于陆地表面,它们或形成山谷,或塑造丘陵,是区域地形的 “精细雕刻刀”。以我国云贵横断山脉为例,其 “山高谷深、纵列分布” 的独特地貌,传统上认为与印度板块和欧亚板块碰撞挤压有关,但从岩浆流体视角解读则更为清晰:上层岩浆流体在辐合带上的波动与扰动,推动地壳物质侧向流动,最终形成平行排列的小山脉体系。而贝加尔湖更是山间地壳中岩浆驱动裂出的“地质疤痕”,其深度冠绝全球,成为大陆板块内部裂谷地貌的典型代表。

2. 海沟与岛弧:板块运动的 “动态印记”

在一些长条岛屿和半岛的边缘海上,常常会出现深邃的海沟 —— 这是岛屿(或半岛)相对海洋地壳运动的直接反映。例如,太平洋上的阿留申海沟、日本海沟、马里亚纳海沟等,均与相邻的岛弧(阿留申岛弧、日本岛弧等)构成 “岛弧 - 海沟系统”,是海洋板块与大陆板块俯冲碰撞的产物。这些海沟不仅是地球表面的 “最深点”,更是板块运动能量释放的 “窗口”,记录着大陆与海洋地壳相互作用的动态过程。

四、结语:地貌中的 “地球记忆”

大陆漂移遗留的小型边缘地貌,就像地球写在地表的 “日记”—— 每一座岛屿、每一条裂谷、每一道山脉,都承载着板块运动的历史,记录着上层岩浆流体的 “舞蹈轨迹”。从非洲的马达加斯加岛到亚洲的日本列岛,从东非大裂谷到大西洋洋中脊的转换断层,这些 “指尖遗珍” 不仅塑造了地球的多样地形,更为我们解读地球内部动力提供了关键线索。

当我们下次翻开世界地图时,或许能不再仅仅看到陆地与海洋的分布 —— 而是能透过这些小型边缘地貌,读懂地球亿万年 “漂移演化” 的壮阔故事。

文献参考

[1] 钱维宏(1997)试论冈瓦纳古陆的形成和裂解. 地质力学学报,3(1): 21-29.

[2] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动。江苏凤凰科学技术出版社,358 pp。

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏