在地球 46 亿年的地质历史长河中,大陆板块并非静止不动的 “孤岛”,而是在上层岩浆流体的持续驱动下,上演着跨越亿万年的 “漂移大戏”。这种大规模的板块运动,不仅重塑了地球表面的海陆格局,更在大陆边缘催生了雄伟的造山运动,同时在大陆内部形成了广阔的低洼平原。从沿岩浆辐合带延伸的东西向巨型山脉,到大陆板块来回漂移塑造的南北向边缘山脉,再到如欧洲平原般坦荡的内陆洼地,每一处大型构造都是地球内部动力与板块运动共同书写的 “地质史诗”。

一、岩浆辐合带:东西向巨型山脉的 “诞生摇篮”

地球内部的上层岩浆流体,如同奔腾不息的 “地下河流”,沿着特定方向流动。当不同方向的岩浆流体相遇时,便会形成岩浆辐合带—— 这里既是板块碰撞的 “主战场”,也是东西向大型山脉的 “孕育之地”。在地质演化早期,欧亚大陆板块与非洲、印度等南半球板块的运动轨迹,为我们揭示了这一造山过程的奥秘。

欧亚大陆板块长期向东南方向漂移,而非洲大陆板块、印度板块则持续向东北方向移动。现象的背后源于:北侧的岩浆流体驱动欧亚板块向东南涌动,南侧的岩浆流体则驱动非洲、印度板块向东北奔流。当这两股规模庞大的岩浆流体在欧亚大陆南缘加速相遇时,便发生了剧烈的正交碰撞。这种碰撞产生的垂直地应力,如同一只无形的 “巨手”,将原本位于海平面附近的地壳物质向上抬升。就像挤压橡皮泥时,受力部位会隆起形成凸起,地壳在垂直地应力的作用下不断增厚、抬升,最终突破海平面,形成了绵延数千千米的东西向巨型山脉带。

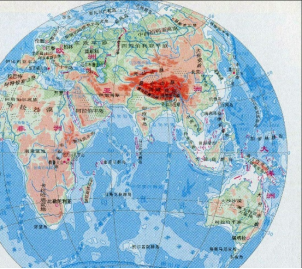

青藏高原南缘的喜马拉雅山脉、帕米尔高原西侧的兴都库什山脉,以及横贯欧亚大陆的阿尔卑斯山脉,共同构成了这条东西向的山脉带。其中,喜马拉雅山脉更是这场碰撞的 “巅峰之作”—— 由于这里是第一次大陆漂移末期,所有大陆汇聚成联合大陆时的最东端,板块碰撞的能量密度在此达到顶峰,使得地壳抬升幅度远超其他区域,最终形成了平均海拔超过 6000 米的 “世界屋脊”。而以喜马拉雅山脉为起点,向西延伸的阿尔卑斯山脉,虽因碰撞能量随距离递减而海拔稍低,但仍以雄伟的峰峦和复杂的地质构造,成为欧洲大陆最显著的地形标志。

值得注意的是,岩浆辐合带的造山作用并非 “一蹴而就”。在岩浆流体碰撞过程中,会形成类似大气中气旋的岩浆涡旋。涡旋内部不同方向的流体相互作用,产生交替的向上和向下地应力:向上的应力进一步加剧地壳隆升,形成山脉的主峰和支脉;向下的应力则导致部分板块发生俯冲,为后续的火山活动和地震埋下伏笔。这种动态的造山过程,使得东西向山脉带不仅规模宏大,还具备了复杂的层级结构和丰富的地质景观。

二、来回漂移:大陆两侧南北向山脉的 “塑造之力”

如果说岩浆辐合带主导了东西向山脉的形成,那么大陆板块在岩浆流体驱动下的东西向来回漂移,则是塑造大陆两侧南北向大型山脉的关键动力。在地质演化早期,地核与岩浆圈层之间会周期性发生角动量交换,这种交换如同 “方向盘”,不断改变上层岩浆流体的运动方向,进而带动大陆板块在东西方向上来回移动。当大陆板块在漂移过程中遭遇海洋地壳的阻挡时,边缘地带便会触发强烈的造山运动,形成沿大陆边缘延伸的南北向山脉[1,2]。

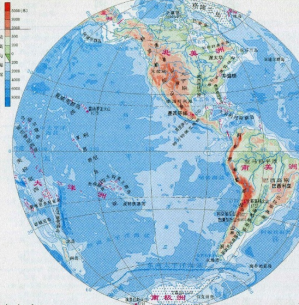

南北美洲大陆西侧的科迪勒拉山系,是这一造山模式的典型代表。在第一次联合大陆裂解后,南北美洲大陆板块最初向西南和西北方向漂移,随后在地核与岩浆圈层角动量交换的影响下,上层岩浆流体运动方向逆转,带动美洲板块转而向东漂移。当漂移至一定程度后,岩浆流体运动方向再次改变,美洲板块又开始向西 “回漂”。在向西回漂的过程中,美洲大陆板块的西侧边缘与太平洋板块发生猛烈碰撞 —— 太平洋洋壳因温度较低、密度较大,难以被抬升,而美洲大陆板块的地壳则在碰撞压力下不断隆起。

这种 “西漂 - 碰撞 - 隆起” 的过程并非只发生一次。由于地核与岩浆圈层的角动量交换具有长期减幅的周期性,美洲板块在地质历史上经历了多次东西方向来回漂移,每次向西漂移都会与太平洋洋壳发生碰撞。不同时期的碰撞能量密度、碰撞角度存在差异,使得科迪勒拉山系并非单一的山脉,而是由多条平行于海岸线的山脉带组成。例如,北美洲的落基山脉、内华达山脉,南美洲的安第斯山脉,都是不同时期板块碰撞的 “产物”。其中,安第斯山脉因受太平洋板块俯冲的影响更为强烈,不仅海拔高(最高峰阿空加瓜山海拔 6962 米),还伴随有频繁的火山活动和地震,成为全球地质活动最活跃的区域之一。

除了美洲大陆,澳大利亚大陆的东西两侧山脉也与板块的来回漂移密切相关。在地质演化早期,澳大利亚板块在岩浆流体驱动下发生了多次东西方向漂移,东侧边缘与太平洋洋壳碰撞,形成了纵贯大陆东部的大分水岭;西侧边缘则与印度洋洋壳相互作用,塑造了西部高原的雏形。这些山脉虽规模不及科迪勒拉山系,但同样印证了大陆板块来回漂移对边缘造山运动的深刻影响。

三、远离碰撞:大陆中间低洼平原的 “形成密码”

在大陆板块漂移与造山运动的 “双重作用” 下,大陆内部的地质构造呈现出鲜明的 “差异化” 特征:边缘地带因板块碰撞而隆起成山,远离碰撞区域的大陆中间部分,则因地壳受力方式的改变,形成了广阔的低洼平原。这种 “边缘高、中间低” 的构造格局,在欧洲大陆表现得尤为典型。

大陆地壳的厚度远小于下方的岩浆圈层,其状态类似于高纬度海洋上漂浮的海冰 —— 既容易在碰撞中被挤压增厚,也容易在拉伸作用下变薄。当大陆板块的边缘因碰撞而隆起成山时,板块内部远离碰撞的区域,会受到上层岩浆流体的拉伸作用。这种拉伸并非来自板块间的直接碰撞,而是岩浆流体运动过程中产生的 “间接效应”:当板块边缘被挤压时,内部物质会向两侧扩散,导致地壳厚度逐渐变薄,地势随之降低[2,3]。

欧洲平原的形成,正是这一过程的生动体现。在地质演化早期,欧亚大陆板块的南缘和东缘因与非洲、印度板块及太平洋板块的碰撞,形成了高大的山脉带,而欧洲大陆的中部和北部,远离这些主要的碰撞区域,成为地壳拉伸的 “主战场”。上层岩浆流体的持续拉伸,使得这里的地壳不断变薄,原本较高的地势逐渐沉降。同时,来自周边山脉的河流携带大量泥沙,在此沉积,进一步填充了低洼区域,最终形成了总面积超过 350 万平方千米的欧洲平原。

这片平原西起大西洋沿岸,东至乌拉尔山脉,北抵北冰洋,南接阿尔卑斯山脉,平均海拔不足 200 米,其中荷兰、比利时等国的部分区域甚至低于海平面。平坦的地形、肥沃的土壤和丰富的水资源,不仅让欧洲平原成为全球重要的农业区,还孕育了灿烂的人类文明,如古代的两河流域文明、近代的欧洲工业文明,都与这片平原的地理环境密不可分。

类似的低洼平原在其他大陆也广泛存在:北美洲的中央大平原、南美洲的拉普拉塔平原、亚洲的西西伯利亚平原,均位于大陆内部远离板块碰撞的区域。这些平原的形成机制与欧洲平原如出一辙 —— 在板块边缘造山运动的 “背景下”,大陆中间部分因地壳拉伸和泥沙沉积,逐渐演变为地势低洼、地形平坦的大型构造。

四、总结:岩浆流体驱动下的全球构造 “交响乐”

从东西向的喜马拉雅 - 阿尔卑斯山脉带,到南北向的科迪勒拉山系,再到广阔的欧洲平原,全球主要大陆板块的大型构造,都是上层岩浆流体驱动下板块来回漂移的 “杰作”。岩浆辐合带的正交碰撞,为东西向山脉提供了 “抬升动力”;大陆板块的东西向来回漂移,塑造了大陆两侧的南北向山脉;而远离碰撞区域的地壳拉伸与泥沙沉积,则孕育了大陆中间的低洼平原。

这些大型构造不仅是地球内部动力的直观体现,更深刻影响了地球的生态环境与人类文明。高大的山脉阻挡了气流与水汽的运动,形成了独特的气候带;广阔的平原为农业发展提供了优越条件,成为人类文明的 “摇篮”。如今,当我们站在喜马拉雅山脉的雪线之上,漫步在欧洲平原的田野之间,或是远眺科迪勒拉山系的连绵峰峦时,看到的不仅是壮丽的自然景观,更是地球亿万年地质演化留下的珍贵 “印记”。随着地质勘探技术的不断进步,我们对岩浆流体与板块运动的地质史认知还将不断深化,未来或许能解锁更多关于地球构造演化的未知奥秘。

参考文献

[1] 钱维宏 (2000) 大陆漂移的动力学模式和试验模拟结果. 地质力学学报, 6(1):15-21.

[2] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动。江苏凤凰科学技术出版社,358 pp。

[3] Qian WH (2023) A Review on the Study of Continental Drift and Numerical Simulation Associated with the Early Earth Core-Magma Angular Momentum Exchange. Open J Geology, 13:980-1006.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏