在地球漫长的地质演化长河中,大陆漂移是一场持续上演的壮丽 “戏剧”。当我们站在南极上空,以独特的视角俯瞰,便能清晰洞察全球两个半球原始大陆的分裂、漂移,以及它们在地球表面留下的深刻印记。这不仅关乎大陆的变迁,更串联起地球内部圈层相互作用、物质分布与地质现象的诸多奥秘。

版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

一、地球早期圈层与原始大陆格局

地球进入地质演化阶段后,经历冷却分层。最外层是大气圈,质量、水汽和天气现象主要集中在对流层十余千米厚度内;次外层水圈早期以淡水为主,集中于赤道低纬度,厚 3 - 4 千米;地壳圈层漂浮于深厚岩浆流体圈层之上,暴露在水圈外的大陆最初位于南北半球中高纬度,两极地壳最厚,表面水圈在热带形成环绕海洋。

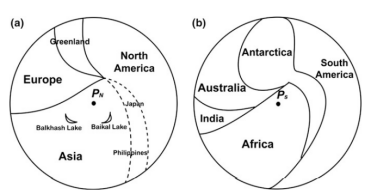

早期,角动量交换主要发生在内核(约 1220 千米)与 5000 千米厚的岩浆流体圈层间,地壳极薄。当地核失角动量、岩浆流体圈层得角动量时,上层岩浆流体相对地核向东运动和受地球自转偏向力(本质上是宇宙大爆炸后膨胀力的法向分量)作用向赤道运动,致使中高纬度表层地壳分裂。南半球分裂出非洲、印度半岛、澳大利亚、南极洲、南美洲大陆板块;北半球则有欧亚、北美洲大陆板块及格陵兰岛板块。原始南北半球大陆面积对称相等,这是后续大陆漂移的 “初始剧本”。在南北半球,大陆是“四分五裂”的[1]。

二、南半球原始大陆:分裂与东北漂移轨迹

站在南极上空,南半球原始大陆的漂移路径清晰可循。南美洲大陆板块南端相对从罗斯海(Ross Sea)位置向东北漂移;非洲大陆板块南端相对从威德尔海(Weddell Sea)向东北漂移;澳大利亚大陆板块则从南极洲毛德皇后地和威尔克斯地附近边缘海盆向东北漂移[2]。

依据南半球大陆板块长期向东北漂移的方向性,可复原南半球古大陆。将南美洲、非洲、澳大利亚大陆板块南端分别 “归位” 到南极洲边缘对应海盆,复原后,古南半球大陆的南极在南非,而非现在的南极洲。南非因是地球天文演化阶段最后时刻较轻元素最集中的南极地点,地质演化后形成天然钻石矿藏,普列米尔钻石矿、金伯利钻石矿便是例证,也印证了古大陆格局与物质分布的关联。

在南半球地质演化进程中,岛屿分布是大陆漂移与回漂过程的直观 “注脚”,每一座岛屿的位置,都暗藏板块运动的动态故事。

非洲大陆板块受上层岩浆流体驱动,开启向东北方向的漂移。然而,地质运动的复杂性超乎想象 —— 后续因岩浆流体角动量交换改变,非洲大陆板块转而向西南回漂。在这一去一回间,原本与非洲大陆相连的部分地块,因板块运动的 “拉扯” 与 “遗留”,形成了马达加斯加岛,它静卧于非洲大陆东南侧,成为大陆漂移回漂后留下的直接见证。

印度半岛的形成,是非洲与印度板块 “协同运动” 后又分离的结果。起初,两大板块同步向东北漂移,好似被同一股力量牵引的 “舞者”,在岩浆流体构成的 “舞台” 上移动。当上层岩浆流体运动方向因角动量交换反转,板块接收到回漂 “指令”,运动 “舞步” 改变。此过程中,印度半岛恰处早期岩浆流体辐合带附近,回漂时,受板块间相互作用与流体动力约束,留在了如今位置,看似从索马里东南侧边缘海漂移而来,实则是板块漂移与回漂的不同处境。

红海的形成与阿拉伯半岛的留存,源于非洲大陆的回漂运动。非洲大陆向西南回漂时,与周边板块的相对运动产生张力,这张力如 “地质剪刀”,在板块间剪出红海这道缝隙。而阿拉伯半岛,就像被 “剪刀” 裁剪后留下的 “碎片”,因板块回漂的边界效应,稳定在红海东侧,成为非洲大陆回漂的标志性地质遗存。

新几内亚岛和新西兰岛,看似是从澳大利亚大陆北侧、东侧边缘海向东北漂移的 “独立个体”,实则是澳大利亚大陆主体回漂的 “副产品”。澳大利亚大陆受上层岩浆流体驱动,先向东北漂移,后因角动量交换使流体运动方向改变,转而向西南回漂。回漂中,大陆边缘部分地块未能完全 “跟上” 主体回漂节奏,或因与周边板块挤压、拉伸,最终脱离主体,在东侧、东北侧形成岛屿。而大陆西侧、南侧,回漂时板块以 “挤压收敛” 运动为主,难以形成地块分离条件,故而鲜有岛屿分布。

综上,南半球中低纬度大陆东侧、东北侧的岛屿群,是大陆漂移与回漂 “双重运动” 的结果。大陆定向漂移时,边缘地块被 “带离”;回漂过程里,动力与边界条件变化,让这些地块 “定居” 于特定位置。西侧、南侧因回漂时板块运动以聚合为主,缺乏地块分离的地质环境,岛屿罕见。这些岛屿,如同地球地质历史的 “活化石”,记录着板块在岩浆流体驱动下漂移、回漂的动态轨迹,也为我们解码南半球地质演化,提供了最直观的 “地理注脚”。

三、北半球原始大陆:东南漂移与对称呼应

有了南半球的漂移 “模板”,北半球原始大陆的演化便易于推导。北半球天然钻石最集中于西伯利亚,推测其为北半球古大陆的北极地域,复原古大陆需以西伯利亚为中心回归北极。

亚洲大陆东侧,菲律宾岛、朝鲜半岛和日本列岛从中国东部和东南部边缘海向东南、向东漂移开。这与南半球大陆、岛屿漂移方向对称,北半球大陆板块受上层岩浆流体驱动向东南漂移,如同南半球向东北漂移的 “镜像”,共同诠释着地球早期大陆漂移的对称规律,展现出地球地质演化的内在秩序。

四、岩浆流体辐合带:驱动与指引漂移的 “隐形丝带”

早期岩浆流体层厚度达上千千米,其中存在环球辐合带,虽受上部地形影响偏离赤道,却如 “隐形丝带”,经地中海、印度半岛北边缘、新几内亚岛、斐济岛、加勒比海等地,其两侧大陆与海洋面积基本相等,形成对称分布现象。

在早期上层岩浆流体运动驱动下,北半球大陆板块向东南、南半球向东北漂移,南极洲大陆板块因纬度高缓慢被岩浆旋转驱动到南极附近,其他大陆板块漂移到中低纬度形成最大联合大陆,中心在如今地中海。联合大陆时期,南极洲与中心在地中海的联合大陆分开,其余表面是广阔联合海洋。大陆漂移引发造山运动,改变岩浆流体区域运动方向,使辐合带偏离赤道,而那时的地中海正在辐合带上,见证着大陆与内部圈层相互作用的动态过程。

五、漂移的延续:角动量交换与往返漂移

如今,固态地球自转速度异常变化,与洋盆海温、大气环流和西风角动量异常相关。地核与岩浆圈层角动量也存在多时间尺度交换,靠摩擦力矩和山脉力矩实现。这使得行星尺度上层岩浆流体方向性运动,让分裂后的大陆板块和岛屿往返漂移多次,大陆相对海洋来回漂移,如同频率增加而振幅减小的“循环剧目”,不断塑造地球表面形态。

从南极上空的视角,我们见证了原始大陆从分裂到漂移的宏大历程,岩浆流体方向性运动及其辐合带是驱动 “引擎”,钻石矿藏、岛屿分布是漂移 “印记”。这不仅是地质演化的故事,更是地球内部圈层协同作用的生动展现。理解全球大陆漂移的方向性,有助于我们洞悉地球过去,更能为探索资源分布、地质灾害规律等提供深层逻辑,让我们在地球科学的探索中,持续解码这颗蓝色星球的演化密码,感受 46 亿年地质历史沉淀的厚重与神奇。

参考文献

[1] Qian WH (2017) Temporal Climatology and Anomalous Weather Analysis. Springer Atmospheric Sciences, 687 pp.

[2] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动。江苏凤凰科学技术出版社,358 pp.

注意:封面图为版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏