TA

是世界木帆船 ✅头把交椅

排水量堪比 ✅当代驱逐舰

TA的诞生

促使大明创下中国历代 ✅最高铁产量

形成了震惊世界的 ✅国家物流网

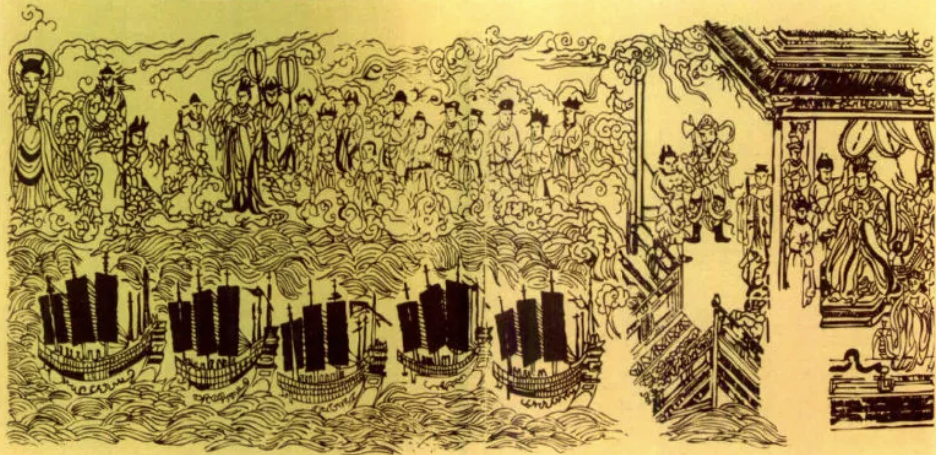

1405年至1433年

我国明代航海家郑和

奉明成祖朱棣和明宣宗朱瞻基之命,七下西洋

今日

再度遥望那支

高擎"宣德化而柔远人""协和万邦"旗帜的

大明宝船船队

是否也令您心驰神往?

抛开一众船员日常管理不谈

光是这支船队修造的装备保障

也可谓“史诗级难度”!

『犹说宝船来:郑和下西洋620周年纪念展』

邀您管窥

郑和船队修造的强大装备保障

C位担当,郑和宝船!

公元1405年中国郑和宝船 瓶装船模

中国航海博物馆藏

根据《明史》记载,以郑和船队“C位担当”宝船为例,换算成今天的计量单位,长度超百米,排水量几千吨,堪称15世纪“木帆船界顶流”,妥妥的“海上巨无霸”。

俗话说:“泰山不是堆的,火车不是推的”,宝船能坐上世界木帆船头把交椅,咱也不是吹的。除《明成祖实录》《瀛涯胜览》这些“官方认证”,考古也来“神助攻”:南京祖堂山洪保墓出土的墓志铭上就有“乘大福等号五千料巨舶”。这里提到的“料”,且不论其表示重量单位(一石,约120斤),还是载货容量单位(一斛,约3立方尺),都能让你秒懂这船有多“巨型”。而且,船队修造时密封船板缝用的桐油、麻丝、石灰也按吨算,还有巨型铁锚、缆索、风帆这些日常“耗材大佬”。

这么个“远洋天团”在海上乘风破浪,船体损伤、材料消耗简直就是“氪金模式”,分分钟“烧钱”如流水。常言道“兵马未动,粮草先行”,没有稳定充足的物料供应,郑和他们想七下西洋?那基本是“开局一把桨,装备全靠打”——不可能,绝对不可能!虽说船队修造需求繁杂得像“双11购物车”,但咱要知道,郑和下西洋可是明朝“国家级战略工程”,在永乐帝和他的“梦幻团队”加持下,船厂愣是把物料协调保障能力给“点满了技能点”,这波操作实在“666”!

郑和船队的强大装备保障

——船厂物料管理和木材征调

为满足郑和船队众多船厂(尤其是南京宝船厂和龙江船厂)的物料需求,各级官吏先将徽州老儒朱升的“广积粮”玩出了新花样,还自带“扁平化管理”的古代版Buff,脑洞开得也是没谁了:通过工部、户部垂直调度,在长江流域、福建、广东等地专门设了物料仓库,这布局安排,简直比“最强大脑”还厉害。更贴心的是,船厂还配套了工匠生活区,在作塘周边建了铁、木、细木、蓬、索、缆、油漆等大小作坊,动不动就上万人,堪称古代“造船工业园”。有考证说,“每一造船工业基地,有不少附属手工业作坊,如帆篷、缆索、铁铸等,也有木材、桐漆、麻苧、铜铁等堆栈和库房,形成了较完备的造船工业系统。”厂里整天演奏“锤锯斧凿”交响乐,再配上工匠号子,氛围感直接拉满,要是放到今天,估计要火遍全网,不成“网红打卡地”才怪。

明代船厂出土的木材

引自南京宝船厂遗址文化管理有限公司官网

永乐年间,郑和船队修造除了靠南京宝船厂,还有南京城北的龙江船厂。那时候龙江船厂一带“市廛辐辏,商贾萃止,竹木油麻蔽江而下”简直就是沿江“CBD”!物料通过内河或近海源源不断地运来,妥妥的“物流王者”。俗话说“众人拾柴火焰高”,船厂大佬们门儿清这道理,实操起来更是“秀得飞起”:修造船使用的木材,如杉木、楠木等,“俱派四川、湖广、江西出产处所,浙江、江南直隶不出木者买办送纳。”

此外,福建也是“木材大户”,据载:“闽山所产,松杉而外,有竹茶乌臼之饶。”“要想富,先修路”,管理者智慧从船厂选址就藏不住了。比如南京宝船厂,“位于长江之滨,上游川鄂赣等省采伐的木料可以扎成木排,顺流运抵南京,提供了材料之便”。这地理位置简直就是自带“外挂”。清江、卫河船厂设立后,木材更是“三年二派于各布政司府、州买办”。

总之,“明清时期向江南输出木材的地域,比宋元扩大了,按距离远近,计有浙西南的衢、严、皖南的徽、宁、福建、江西、湖南、四川及贵州等地。其中福建、湖南、四川与贵州是最重要的供应地。尤其是尺寸巨大的木材,主要靠川黔提供。”这波操作,属实“顶流资源整合”,更是“高手在民间”的真实写照!

——木材以外的其他物料筹措

明朝刚建立时,受海禁影响,政府造船数量少,物料需求不多,靠征税就能搞定。比如福建地方设有21处河泊所,专门负责向渔户征取物料:“河泊所旧制设官,管征麻、铁、鱼油、翎、鱼鳔等料以为造船之用。”但随着海防和远洋船只越造越多,各大船厂自家这点存货根本不够,很快就变成“嗷嗷待哺”的苦命孩子。咱们洪武皇帝可是“草根逆袭”天花板,不愿劳民伤财,决定“自力更生”——洪武十七年,“上又以海运及防倭造大舰,若油漆棕缆悉出于民,甚闵之。命于(南京)朝阳门外种桐、棕、漆树五十万株资工用,勿赋民。”自己种树自己用,放今天也算是“绿色发展先行者”,主打一个“可持续薅羊毛”,老朱的思路可谓“绝绝子”。但地理物产差异,导致物料供应渐渐跟不上物料消耗。于是朱皇帝和船厂“CEO们”再次发动“智慧大脑”,将目光转向物产富饶的外省,瞄向了周边地区:“福建亦有油、铁等料”,那就“无灾之年全派,有灾之年减派”。既然是国家战略工程,其他省份也别想“摸鱼”,江南、湖广盛产的桐油,与石灰、捣制的麻絮(麻丝)打包成“征调大礼包”送到船厂,按比例混合成油灰捻缝,这下连防水问题也都“一站式解决”,简直“不要太贴心”。

宝船厂遗址出土的铁质船钉

郑和船队都是木船,除了榫卯结构,还得靠铁钉、铁锔、铁销等固定,另外船锚、铁环等也离不开铁。于是,原本又脏又累的铁矿开采一下成了“香饽饽”,明代铁产量直接“卷成历史新高”:**“明代在全国范围内发现和开采的铁矿产地已有二百三十二个州县…铁产量超过了中国历史上任何朝代的水平,并名列世界各国前茅。”**但南京本地自古以来就不产铁矿,只好去“蹭”江南等地资源。一些官营冶铁所(如河北遵化)提供生铁,通过内河运往南京各大船厂以铸造工具、巨型铁锚、铁链和武器。至于郑和船队船帆建造所需各类帆布问题,对明政府来说就是“小菜一碟”,要么让官营织造局直接生产,要么通过税收收上来大量棉布由户部统一调拨。实在不行,官方还可以“名正言顺”动用国库直接采购。就靠这几招,什么南京宝船厂、龙江船厂、福建长乐太平港,物料统统“管够”,这后勤保障能力,简直“yyds”!

客观说,郑和船队修造物料供应链能这么顺畅,摆明就是大明王朝“国力凡尔赛现场”:强大的中央集权,使所有物料实现了跨地域调配,“豪横”到没朋友;农业与手工业“双开花”,为油漆、麻、棉、桐油、冶铁、布料等打下基础;运河、长江、漕运等组成“全国物流网”;复杂流程在高效官僚系统管理下变得井井有条——这不仅是技术活,更是明代国家后勤的“高光名场面”。

总之,郑和船队修造物料保障体系,其宏大规模与精密组织,以及展现出的资源总征调、跨区域协作能力,至今让人无限慨叹!站在中国航海博物馆那艘福船脚下,我不止一次陷入沉思:当现代舰队越来越依赖全球供应链时,回望六百多年前那支沉默的“后勤部队”,我们看到的是一个古老东方文明用惊人毅力,在大洋之上筑起高效坚实的“物料长城”,撑起了世界文明交流互鉴的伟大航程!

从郑和下西洋时期的传世木帆船到如今的大国重器,时代场景不断更迭,但不变的是——中国向海而行的脚步,始终带着文明互鉴、包容开放的胸怀连接世界。

来源: 中国航海博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国航海博物馆

中国航海博物馆