在自然界中,鸟类凭借其独特的飞行能力而备受瞩目,它们在空中翱翔的姿态令人赞叹。从白头海雕借助宽大翼展的滑翔,到蜂鸟快速而精准的盘旋,鸟类展现出了多样化的飞行技巧。鸟类实现这些复杂而高效的飞行行为,依赖于其身体结构和生理机能的高度适应性。接下来,我们将深入探究鸟类飞行背后的科学原理。

白头海雕利用翼展极宽的大型翅膀在空中滑翔

鸟类在演化过程中,其身体结构发生了显著变化,以适应飞行的需求。首先,鸟类拥有强大的飞行肌,这些肌肉可占其体重的三分之一,为飞行提供了强大的动力。例如,一只信鸽的胸肌重量可达其体重的近四分之一,而胸肌正是驱动翅膀拍打的关键肌肉。此外,鸟类的心脏也比大多数哺乳动物更大、更有力,以确保飞行肌获得足够的氧气和营养物质。

除了肌肉和心脏,鸟类的骨骼结构也经过了特殊的演化。它们的骨头中空而轻便,但足够坚韧以支撑飞行。一些鸟类的骨头极其轻盈,这种轻盈的骨骼结构大大减轻了体重,使得飞行更为高效。同时,鸟类的胸骨非常发达,为胸肌提供了广阔的附着点,进一步增强了飞行的能力。

羽毛是鸟类飞行的另一大利器。这些由角蛋白构成的轻盈结构不仅为鸟类提供了保暖作用,更重要的是,它们形成了产生升力的轻量翼面。羽毛的形状和排列经过精细的演化,使得鸟类在飞行中能够保持稳定的姿态并产生足够的升力。

经常性迁徙的鸟类有4000种,它们相当适应长途飞行。

鸟类的飞行方式多种多样,以适应不同的环境和需求。振翅飞行是最常见也是最基本的飞行方式,它通过翅膀的快速上下拍打来产生升力和前进的动力。小型鸟类通常具有较高的振翅频率,可以达到每秒40次以上,以维持空中的悬浮和移动。然而,振翅飞行也是最耗费能量的方式,因此许多鸟类会采用其他策略来节省体力。

滑翔是另一种常见的飞行方式,尤其适用于翼展较宽的鸟类。通过展开翅膀并利用气流的力量,鸟类可以在不拍打翅膀的情况下在空中滑翔很远的距离。这种方式大大节省了能量,使得鸟类能够进行长距离的迁徙。例如,信天翁可以连续滑翔数小时而无需拍打翅膀。

盘旋飞行则允许鸟类在空中保持固定的高度和位置,通常用于搜寻食物或观察周围环境。在这种飞行方式中,鸟类会不断调整翅膀的角度和速度,以保持稳定的盘旋状态。蜂鸟是盘旋飞行的高手,它们能够以极快的速度在空中盘旋,同时能精确控制能量消耗。

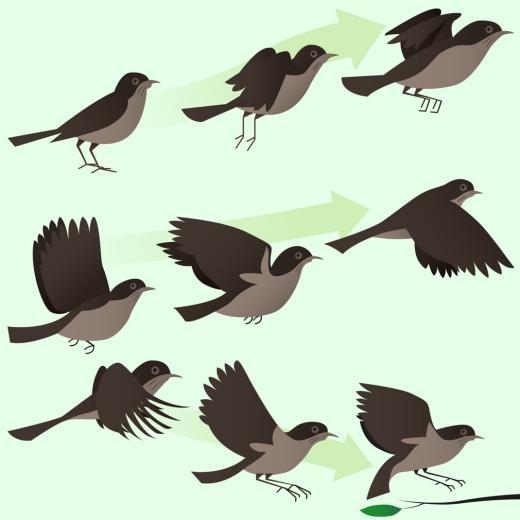

鸟类的飞行过程从起飞开始,到降落结束,每一个环节都充满了智慧和技巧。在起飞前,鸟类会做好充分的准备,包括储存足够的能量、强化飞行肌以及选择合适的起飞地点和时机。起飞时,鸟类会利用翅膀的拍打产生强大的上升力,逐渐离开地面并升入空中。

一旦进入空中,鸟类就会根据飞行需求调整翅膀的拍打频率和角度。在长途飞行中,它们会交替使用振翅和滑翔来节省体力。同时,鸟类还会利用上升气流等大气现象来辅助飞行,进一步提高飞行效率。

降落是飞行过程的另一个关键环节。在接近目的地时,鸟类会逐渐降低飞行高度并减缓速度。它们会调整翅膀的角度以增加阻力,并调整姿态准备着陆。在降落过程中,鸟类还会利用双脚来吸收着陆时的冲击力,确保安全着陆。

迁徙是许多鸟类为了寻找食物和繁殖地而进行的长距离飞行。这些鸟类通常具有惊人的飞行能力和适应性,能够在极端环境下进行长途飞行。例如,北极燕鸥是迁徙距离最远的鸟类之一,它们每年需要从北极地区飞往南极地区,再返回北极地区,总飞行距离超过8万千米。

除了迁徙能力外,一些鸟类还具有特殊的飞行技巧。例如,雨燕能够在空中捕食昆虫而无需落地;企鹅则通过翅膀的拍打和脚蹼的划水来在水中游泳和潜水。

对于不善飞行的鸟类(如鸵鸟)而言,翅膀在演化中已主要改为帮助平衡之用。

黑白兀鹫以其惊人的飞行高度著称,它们能在高达11000米的空中翱翔,这一高度与民航飞机的平均巡航高度相当。这一非凡能力的背后,是黑白兀鹫体内特化的血红蛋白,其效率远超人类及其他鸟类,能够更有效地从稀薄的高空空气中吸收氧气。

作为腐食性鸟类,黑白兀鹫在高空盘旋,寻找动物的遗骸作为食物来源。它们高度社会化,在非洲的广袤原野上,约200只黑白兀鹫会形成群落,共同筑巢并繁衍后代。这些雄伟的鸟类翼展可超过2.5米,飞行时速轻松超过35千米,展现了它们在自然界中的独特地位与生存智慧。这些特殊的飞行能力展示了鸟类在适应不同环境方面的卓越智慧。

飞得离飞机太近相当危险,时常会发生黑白兀鹫遭喷射引擎吸入的新闻。

鸟类的飞行能力不仅令人惊叹,还为人类科技的发展提供了宝贵的启示。例如,在飞机设计领域,工程师们从鸟类的飞行特质中汲取灵感,创造出更加高效、安全的飞行器。通过观察鸟类的翅膀结构和飞行姿态,设计师们改进了飞机的机翼形状和飞行控制系统,使得飞机能够在空中更加稳定地飞行。

盘旋时,蜂鸟消耗的能量比直升机显著减少。

盘旋时,蜂鸟消耗的能量比直升机显著减少。

此外,鸟类的迁徙能力也启发了人类对导航和定位系统的研究。科学家们通过观察鸟类的飞行路径和导航方式,开发出更加精确的导航技术,为人类的出行和探索提供了便利。

总之,鸟类的飞行能力是其适应环境和生存竞争的重要武器。通过深入研究鸟类的飞行机制和技巧,我们不仅可以更好地了解这些神奇的生物,还可以从中汲取灵感和启示,推动人类科技的不断进步和发展。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:黄乘明 中国科学院动物研究所研究员,海南大学特聘教授,中国动物学会监事,中国野生动物保护协会理事

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划