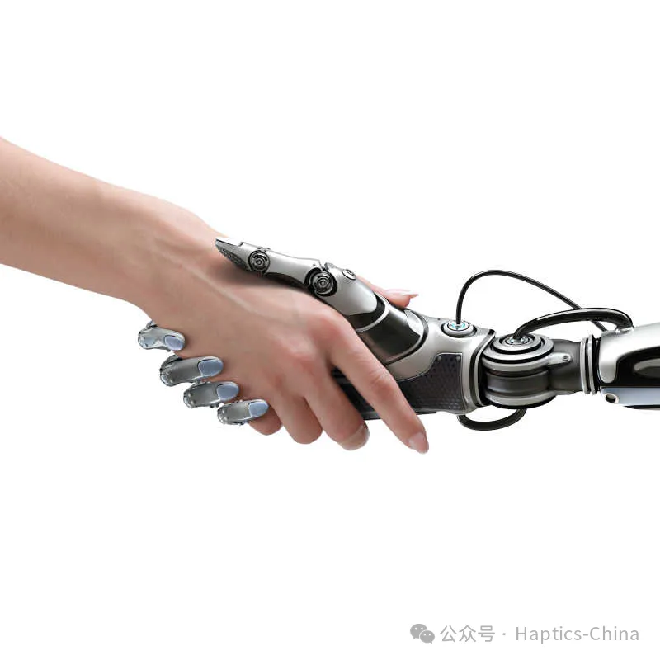

“曾经手不能动、全靠人喂的患者,术后不到三个月就能自己端杯喝水了!”7月22日脑机接口产业培育大会上,江苏省人民医院院长刘云分享了江苏首例半侵入式脑机接口手术的最新进展。从脑机接口控制假肢精准抓取,到康复机器人模拟人手触感完成精细训练,力触觉技术正成为机器人产业突破发展瓶颈的关键支点。当前,我国机器人核心零部件国产化率不足30%,力触觉传感器等高端产品80%依赖进口,技术壁垒导致医疗康复、精密制造等领域设备价格居高不下。为积极响应工信部等十七部门联合印发的《“机器人+”应用行动实施方案》,落实《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务,助推机器人产业自主创新与转型升级,实现从“大”到“强”的跨越,江苏省仪器仪表学会整合东南大学宋爱国教授团队的科研力量与企业市场资源,成立南京先端机器人产业研究院,构建“技术攻关—成果转化—产业孵化”全链条体系,让“中国智造”的力触觉技术扎根产业土壤。

01 建机制:织密协同网络,激活创新动能

在江苏省仪器仪表学会统一组织领导下,研究院打造1300平方米专业化研发空间,通过“产学研协同、知识产权共享、动态合作、全周期管理”四维机制,实现资源高效整合。协同育才助攻关,联合东南大学建立“双导师制”研究生实习基地,年均培养20名力触觉领域技术人才。依托平台研发的核电站履带式机器人,集成高精度力触觉传感系统,检测效率较传统人工检测提升8倍,已服务于田湾核电站等3家重大设施。产权共享促转化,通过协议明确专利归属,累计申报力触觉相关专利超50项。核心专利“力反馈智能手控器”转让后年销售额突破2000万元。项目合作破难题,2024年联合企业开发“针灸仿真训练系统”,通过力触觉反馈还原真实针感,技术授权进入全国20所中医药院校。周期管理提效能,在“桌面式上肢康复机器人”研发中,提前锁定12项力触觉性能指标,产品提前3个月完成临床验证,达标率100%。在项目研发和转化过程中,秘书处在专家资源配备、知识产权申报等方面发挥协调功能,在前期任务制订、中期实时跟踪、后期经验提炼等方面进行全流程服务。

02 破技术:聚焦场景痛点,锻造核心能力

江苏省仪器仪表学会整合东南大学宋爱国教授团队的科研力量与企业市场资源等共建单位在机器人领域的最新成果赋能产业研究院,破解技术难题。研究院以力触觉传感技术为核心竞争力,在医疗康复、特种作业、精密制造领域实现突破。精准干预惠民生,研发“气动手功能康复机器人”并入选工信部“5G+医疗健康应用试点”,通过气压驱动与力触觉反馈,实现手部精细化训练。92%受试者日常任务能力提升,在江苏省人民医院等10家医院应用,年节省人工成本超5000万元。同步研发的“桌面式上肢康复机器人”使85%使用者肩关节灵活性显著改善。力触传感护安全,核电站履带式机器人搭载自研力触觉传感器,耐受500℃高温,检测误差<0.1mm,替代人工完成300余次高危巡检,保障田湾核电站等重大工程安全。精密智造赋能效,精度数据手套实现0.1mm级轨迹捕捉与0.01N力反馈,应用于3C产品装配,效率提升30%,年降本800万元。

03 促转化:构建产业生态,释放技术价值

通过“学术搭台—孵化育苗—标准筑基”三维联动,构建完整产业闭环。学术搭台汇智慧,江苏省仪器仪表学会联合中国仪器仪表学会力触觉感知与交互专业委员会连续举办四届“中国力触觉技术及应用会议”,吸引超2000余位跨领域专家,促成东南大学等6个合作项目。孵化产业强动能,力反馈精密夹爪项目突破微力抓取技术瓶颈,获数千万元A轮融资,投产后年产能达1万台,打破国外垄断。标准筑基提产业,学会专家团队参与制定《康复机器人通用技术条件》等5项力触觉相关标准,撰写产业攻关白皮书,助力形成“南京研发—苏州制造—无锡应用”的协同格局,推动机器人产业升级。

转自(来源):江苏科协、江苏省仪器仪表学会

推荐(供稿):中国仪器仪表学会科普工作委员会、中国仪器仪表学会力触觉感知与交互专业委员会

来源: 江苏科协、江苏省仪器仪表学会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国仪器仪表学会

中国仪器仪表学会