眼机交互作为人机交互的重要范式之一,受限于信号准确度不足、佩戴舒适性差以及对光线干扰等技术瓶颈。近日,北京理工大学、香港科技大学研究团队创新性提出通过在隐形眼镜中集成LC振荡回路,构建兼具高灵敏度与有生物相容性的无线眼机交互系统。研究团队巧妙利用敏感电容与感应线圈的协同效应,提高了灵敏度(0.153 MHz/mmHg),并开发出基于五路眨眼模式的控制指令集。该团队通过特征谐振频率的动态解析,成功将有意识眨眼信号编码,并解码在无人机操控信号中,为拓展人机交互能力边界提供了创新方式。相关成果发表于《国家科学评论》(National Science Review)。

背景介绍

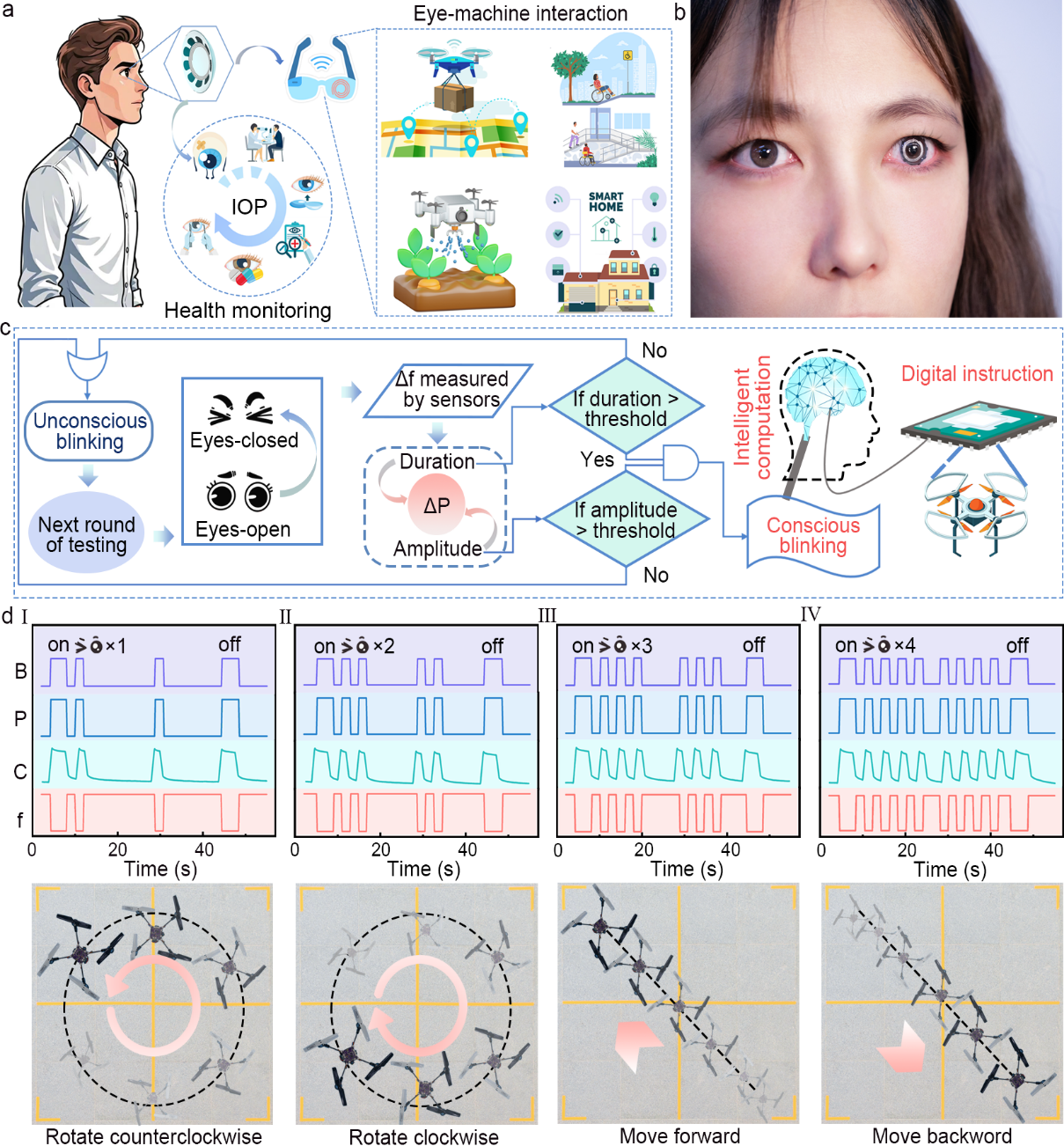

眼机交互是指通过直接捕捉并编码眼球转动和眨眼等眼部活动,实现高效的人机交互。

目前,监测眼部运动的设备主要依赖CCD摄像头或金属线圈嵌入式隐形眼镜,前者需要复杂的外接硬件,后者则因刚性组件影响佩戴舒适度和视野。

与眼球转动相比,眨眼具有显著优势:其可见性、稳定性和自然压力特性(眨眼时眼睑对角膜造成约30 mmHg的压力)使其更易被高灵敏度传感器捕获,同时能通过编码眨眼次数、时长、左右眼等参数生成多样化指令。因此,基于眨眼的眼机交互系统展现出巨大的应用潜力。

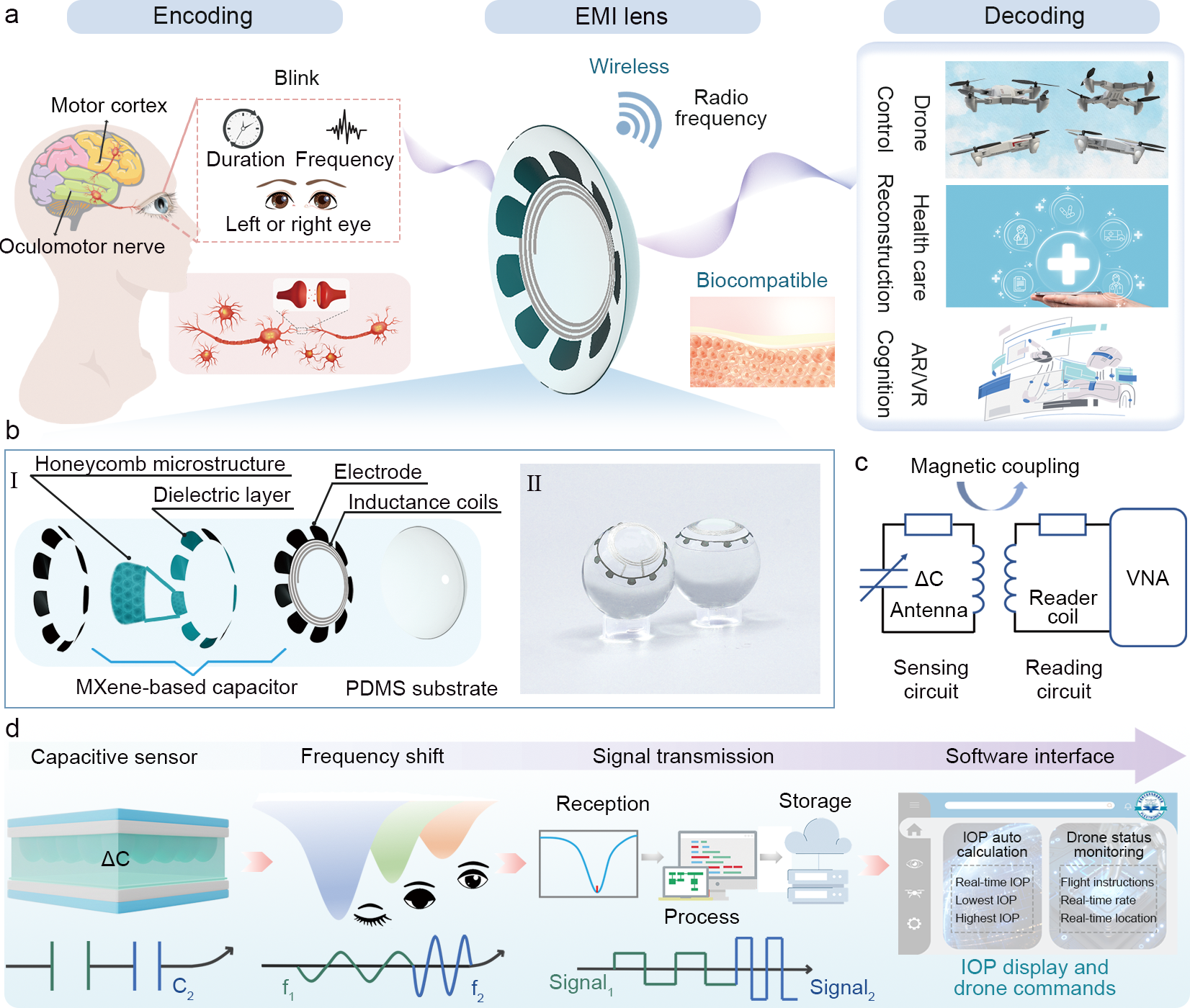

系统设计

该研究中,研究团队所设计的眼机交互系统采用一种**多层结构的智能隐形眼镜(EMI lens)**作为核心组件。EMI lens以柔性材料为基底,集成了Ti3C2Tx MXene电极层、蜂窝状微结构介电层和感应线圈,构成完整的LC谐振回路。压力变化时会改变微结构介电层的间距,进而引起电容值的变化。这种变化通过LC谐振回路转化为可测量的频率信号(可被外界的矢量网络分析仪识别),进而实现对压力的无线监测。

在不影响视野和保证舒适佩戴度的情况下,EMI lens能够灵敏地感知由眼压变化引起的角膜形变以及眨眼引发的眼睑压力。系统具备双重功能模式:

在正常眼压范围(10-21 mmHg)内,系统将信号转化为实时监测数据;

当检测到特定压力(~30 mmHg)时,可将眨眼信号转换为控制指令。

无线眼机交互系统的设计

交互应用

连续眼压监测对眼部疾病诊疗与眼部功能拓展都具有重要的意义。通过实时获取眼压数据,医疗专业人员可准确评估眼部健康状况,并及时决定是否需要药物治疗或手术。同时,基于EMI lens的眼机交互系统在无人机控制、智能家居、残障辅助、虚拟现实技术等人机交互领域展现出巨大的应用潜力。

在佩戴测试中,受试者未观察到明显的生理排异或不适症状,验证了EMI lens实际应用的可行性。人类眼睛每分钟进行10-20次的无意识眨眼动作,这是眼机交互中的干扰信号。基于EMI lens的眼机交互系统通过分析眨眼持续时间和压力幅值实现精准识别,能够有效区分有意识与无意识眨眼,在实际测试中准确率表现良好。

研究团队开发了一种基于眨眼的控制指令编解码机制,将不同眨眼行为映射为飞行指令,在实验中验证了通过眨眼控制无人机多维运动的可行性。活体兔子实验进一步证实了系统的可靠性,且实验后动物生理状态正常。这些结果充分验证了基于EMI lens眼机交互系统在医疗监测和人机控制方面的实用价值。

眼机交互应用展示(无人机控制)

封面图为版权图库图片,转载使用可能引发版权纠纷

来源: 《中国科学》杂志社

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

《中国科学》杂志社

《中国科学》杂志社