防控基孔肯雅热

一、概念:

基孔肯雅热是由基孔肯雅病毒引起,经媒介伊蚊叮咬传播的急性传染病,其传播途径和流行特征与登革热和寨卡病毒病相似。基孔肯雅热在全球热带和亚热带地区广泛流行,流行范围呈持续扩大趋势。

二、病原学特征:

CHIKV属于披膜病毒科甲病毒属,病毒颗粒呈球形,有包膜,直径60—70nm,只有1个血清型。病毒基因组为单股正链RNA,全长约11.8kb,内含单一可读框依次编码4种非结构蛋白和5种结构蛋白。

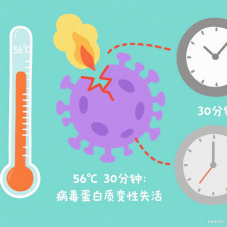

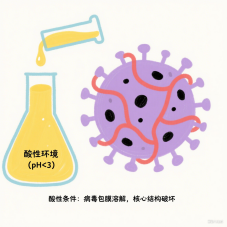

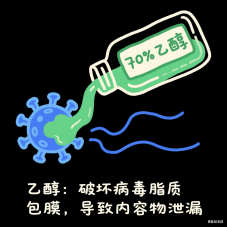

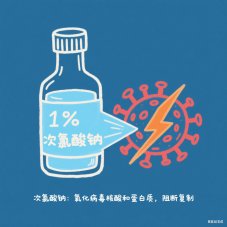

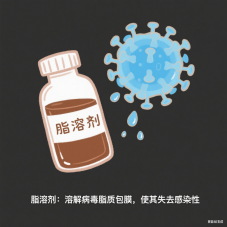

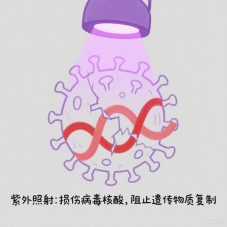

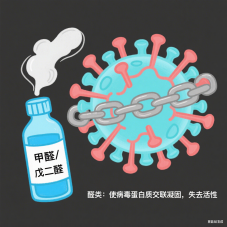

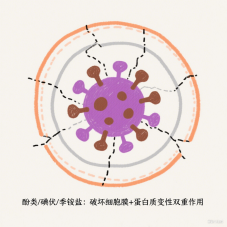

基孔肯雅病毒对热敏感,56℃30分钟可灭活;不耐酸,70%乙醇、1%次氯酸钠、脂溶剂、过氧乙酸、甲醛、戊二醛、酚类、碘伏和季铵盐化合物等消毒剂及紫外照射可灭活。

三、流行病学

1.传染源:

患者、隐性感染者、带病毒的非人灵长类动物。

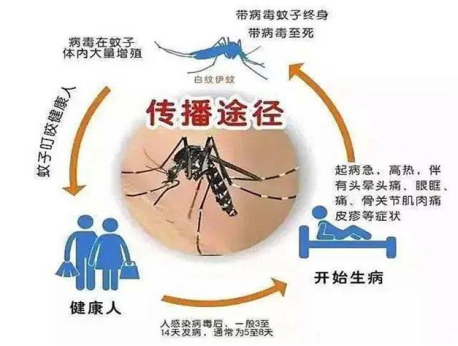

2.传播途径:

主要通过携带基孔肯雅病毒的伊蚊叮咬传播,在我国传播媒介主要为白纹伊蚊和埃及伊蚊。伊蚊在叮咬病毒血症期的人或动物后,病毒在蚊虫体内繁殖并到达唾液腺内增殖,经2至10天的外潜伏期再传播。

罕见情况下,可发生经输血或接触患者血液导致传播和母婴传播。

3.常见临床表现如下:

发热:急起发热,体温可达39℃以上,一般发热1d~7d。常伴有寒战、头痛、背痛、全身肌肉疼痛、畏光、恶心、呕吐等症状。

关节疼痛:关节疼痛主要累及手腕和踝趾等小关节,也可涉及膝和肩等大关节,腕关节受压引起剧烈疼痛是本病的重要特征。急性期多个关节出现疼痛或关节炎表现,可有肿胀或僵硬,晨间较重,严重者不能活动,通常1周~3周缓解。部分病例关节疼痛可持续数月甚至数年。

皮疹:发病后2d~5d,半数以上病例在躯干、四肢伸侧、手掌和足底出现红色斑丘疹或紫癜,疹间皮肤多为正常,部分伴有瘙痒感,数天后消退,可伴脱屑。

四、预防措施

1.开展爱国卫生运动,全面清除蚊虫孳生地。

2.加强卫生宣教,普及预防知识。

(1)指导群众防蚊灭蚊

(2)提示旅行者预防境外感染

(3)强化医务人员培训,提高疾病识别能力

(4)加强媒介伊蚊密度监测,落实灭蚊措施

(5)加强信息沟通,做好联防联控

参考文献:国家卫生健康委员会《基孔肯雅热防控技术指南》(2025年版)

来源: 天天健康100分

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

天天健康100分

天天健康100分