上一期我们跟随“蛟龙号”载人潜水器来到了大洋37航次第一航段的现场,见识到了会分身还爱吃肉的棘皮动物——海星。今天我们继续乘坐“蛟龙号”载人潜水器,在大洋35航次第一航段的现场,跟海百合打声招呼吧~

你可能在海洋生物类博物馆看到过海百合的化石,它不仅外貌像植物,就连名字都像,所以它到底是一种植物还是动物呢?

长得像植物的海中活化石

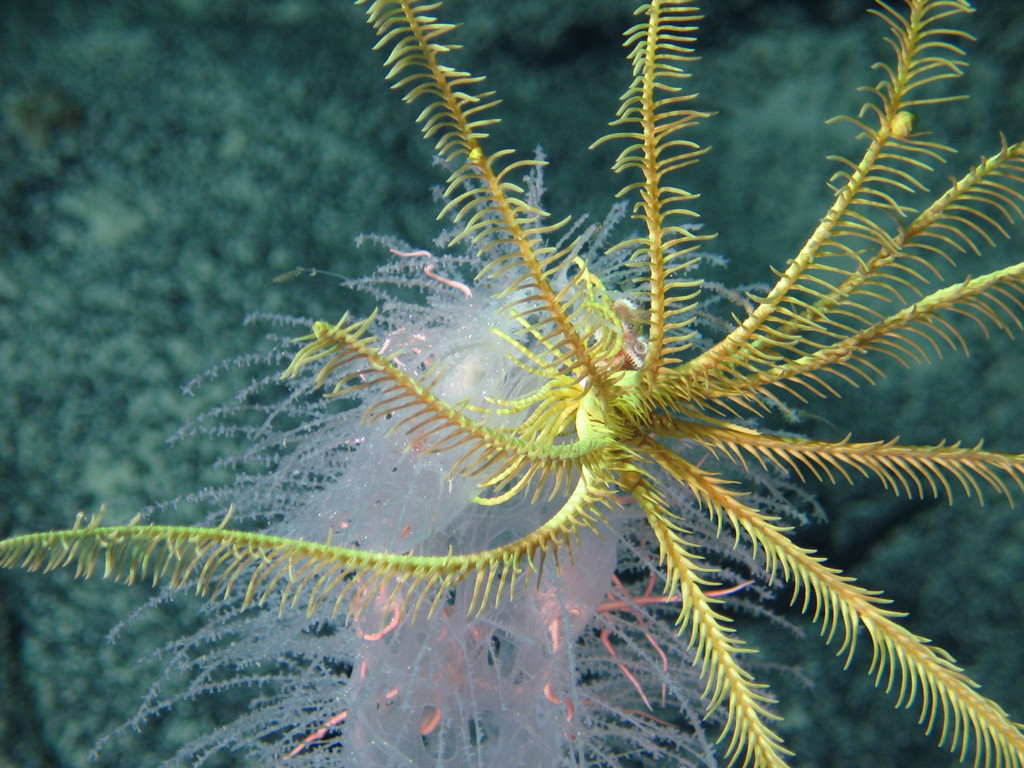

图为蛟龙号在大洋35航次第一航段现场拍摄到的海百合

铜板状海百合化石

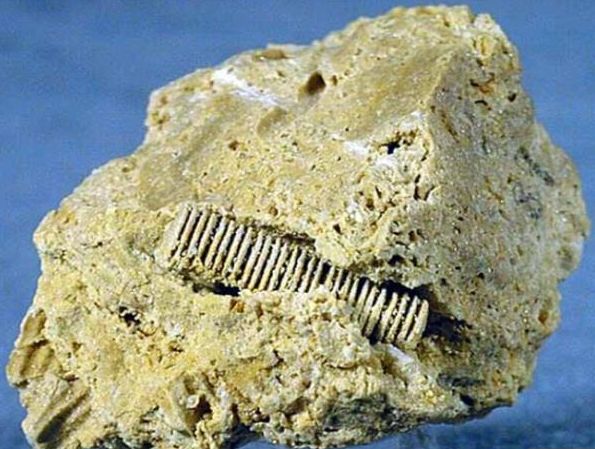

“上古螺丝钉”——海百合化石

海百合不会轻易“狗带”

海百合常年扎根海底,是典型的滤食者,以海水中的小动物为食。由于长得太像植物,海百合经常会遭到虾兵蟹将、海星、海胆之类的袭击、啃食。但是你以为这样它们就会一命呜呼了吗?不,海百合绝不会这么轻易的狗带(go die)!

静若处子,动若“疯草”

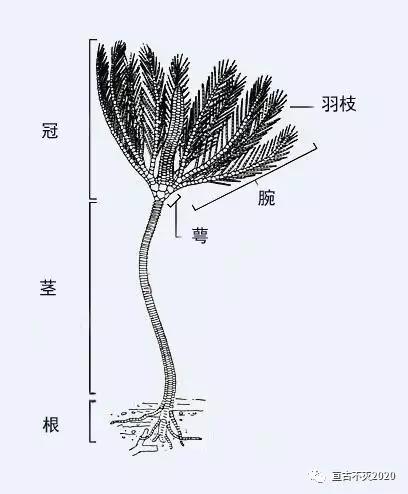

海百合外观可分根、茎(柄)、冠3个部分。海百合的冠包括萼(即体盘)和腕两部分。萼像一个花托,包含了海百合的消化器官和繁殖器官。萼上面有腕,腕上有大量像羽毛一样的羽枝,可以用来捕捉水中的浮游生物。

海百合的身体结构

一幅岁月静好模样的有柄海百合

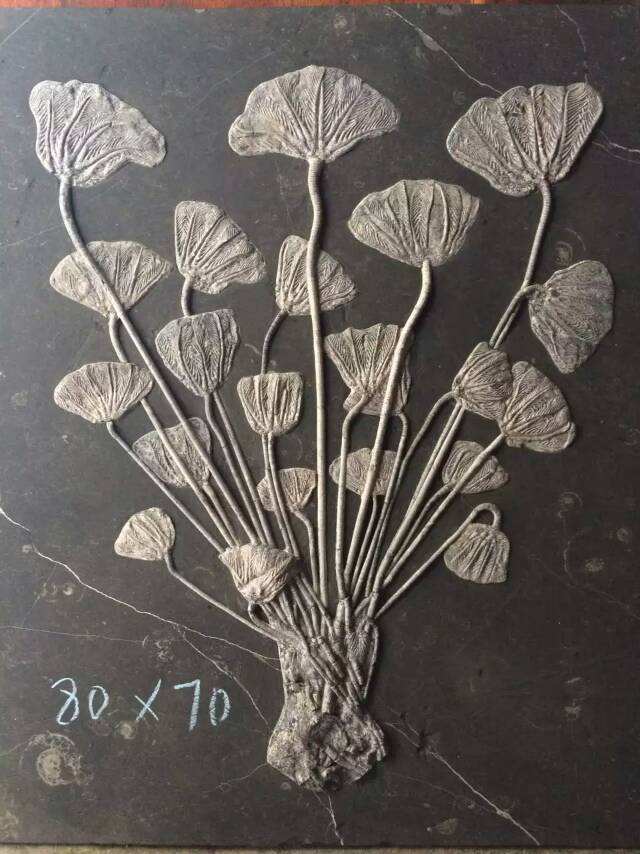

在远古时代,海百合的种类很多,目前发现的化石种就有5000多种,后来因二叠纪-三叠纪灭绝事件(约2.5亿年前),超过90%的海洋生物灭绝,海百合也不例外。海百合之所以具有较高的科研价值和考古价值,是因为海百合对其生存的环境要求极其苛刻,能成为完整化石存世的极其稀少,也非常珍贵。这些珍贵的海百合化石在地下沉睡了几亿年的时间,如今依然栩栩如生,不仅为地质历史时期的古环境研究提供了重要的证据,也逐渐成为化石收藏家的珍品,甚至被当作工艺品摆放。

栩栩如生的海百合化石

图片、参考资料来源于网络

来源: 大洋样品馆 张老师

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大洋样品馆 张老师

大洋样品馆 张老师