东区排水隧道:墨西哥城的守护神

在墨西哥城的地下,一项庞大的工程正在悄然进行——东区排水隧道(Túnel Emisor Oriente)。这项工程并非普通的下水道建设,而是为了保护墨西哥城免受地下水抽取导致的地面沉降和洪水侵袭而特别设计的地下结构。

随着墨西哥城人口的不断增长,用水需求也随之激增。然而,这座城市的水资源主要依赖于从下方的含水层抽取,这一行为无疑加剧了地面的沉降问题。据统计,过去100年里,墨西哥城可能已经沉降了12米,成为洪灾的潜在高风险区。为了应对这一严峻挑战,工程师们决定采取创新的技术手段,修建东区排水隧道。

这条长达62公里的隧道,将以惊人的150立方米每秒的速度引导雨水和废水,确保城市排水系统的畅通无阻。考虑到墨西哥复杂多变的地质条件,工程团队特别定制了六台隧道掘进机进行开挖作业,同时辅以坚固的钢筋混凝土墙和混凝土管桩,以确保隧道的稳定性和耐久性。这项工程的实施,不仅将有效缓解墨西哥城的排水压力,更将为城市的可持续发展奠定坚实基础。

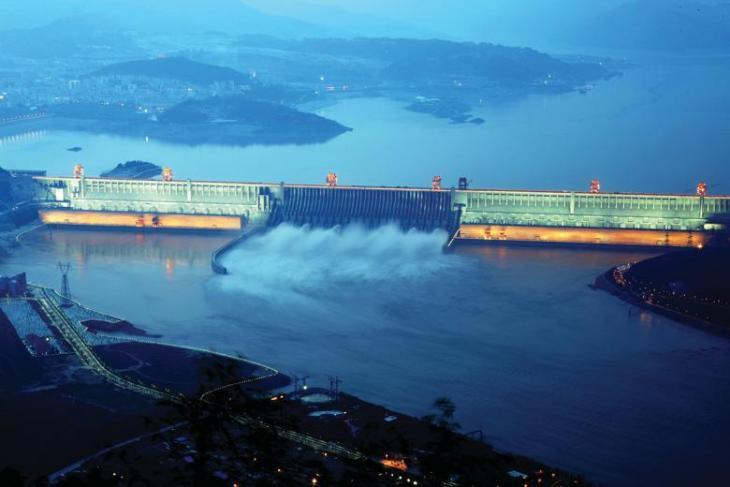

三峡大坝:长江上的巨兽

位于中国三斗坪的三峡大坝,无疑是这些工程奇迹中的佼佼者。这座长2.3公里、基座宽115米、最大高度达185米的大坝,横跨长江,宛如一头巨兽守护着这片土地。它不仅是世界上最大的水力发电厂,更是中国工程技术的杰出代表。

三峡大坝的建设过程中,共使用了2720万立方米的混凝土和超过46万吨的钢材,支撑起了一个能容纳420亿吨水的巨大水库。这座大坝的发电能力令人惊叹,总装机容量达2万2500兆瓦(MW),由32台700MW水轮发电机组和2台50MW电源机组组成,设计年均发电量约882亿千瓦时(TWh),相当于美国胡佛水坝的11倍。这不仅极大地缓解了中国对化石燃料的依赖,更为全球可再生能源的发展树立了典范。

除了发电功能外,三峡大坝还承担着缓解长江汛情的重要使命。它的存在,使得长江下游地区在洪水季节能够得到有效保护,减少了洪灾带来的损失。这座耗资370亿美元打造的工程奇迹,无疑是中国工程师智慧和勇气的结晶。

除了发电之外,三峡大坝旨在缓解长江的汛情

港珠澳大桥:连接三地的命运纽带

在中国的伶仃洋水道之上,另一项工程壮举——港珠澳大桥已经傲然屹立。这座横跨55公里的跨海通道,比著名的金门大桥还要长20倍,将香港、珠海和澳门三地紧紧相连,成为一个命运共同体。

港珠澳大桥的建设过程中,工程师们面临了诸多挑战。其中,近30千米的路段需要跨越珠江口,道路采用双向六线道。为了不影响船只的通行,工程师们巧妙地设计了一段6.9公里长的沉管隧道,将桥段与人工岛屿相连。这一设计不仅确保了航道的畅通,道路的畅通,更让旅客在桥梁段的行驶过程中能够欣赏到江口的美景。

港珠澳大桥的建成,不仅将三地间的通行时间从4小时缩短至30分钟,更在桥梁结构抗震、抗风、抗撞击等方面表现卓越。这座桥梁的安全性能、设计构思、景观效果和施工工法等很多方面,都成为中国工程技术的又一骄傲。

这座桥足以抵御地震、超强台风和货船的撞击

造桥工程甚至可在卫星影像中看到

然而,在工程建设的道路上,并非总是充满鲜花和掌声。一些工程因为设计缺陷、施工质量问题或成本考虑不当,而留下了遗憾和教训。

在美国密苏里州的肯珀竞技场,一场突如其来的暴雨让这座自诩能挡雨并缓缓排水的屋顶瞬间崩塌。原来,屋顶的设计无法承受大量雨水的积聚,导致重量超载而坍塌。这一事件提醒我们,在工程设计中必须充分考虑实际情况和极端天气的影响。

英国伦敦的“对讲机”大楼,以其醒目的凹凸外观成为城市的地标。然而,这种设计却将阳光聚焦在地面,产生了足以熔化汽车保险杆的高温。这一“意外”的发现,让我们意识到建筑设计在追求美观的同时,也必须兼顾实用性和安全性。

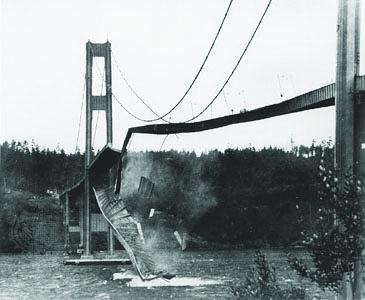

在美国华盛顿州的塔科马海峡吊桥,为了节省成本而选用的便宜建材和偷工减料的行为,最终导致桥梁结构在强风中摇摇欲坠,最终在1940年的一场强风中坍塌。这一悲剧告诉我们,工程质量是工程安全的生命线,任何偷工减料的行为都是对生命的不负责任。

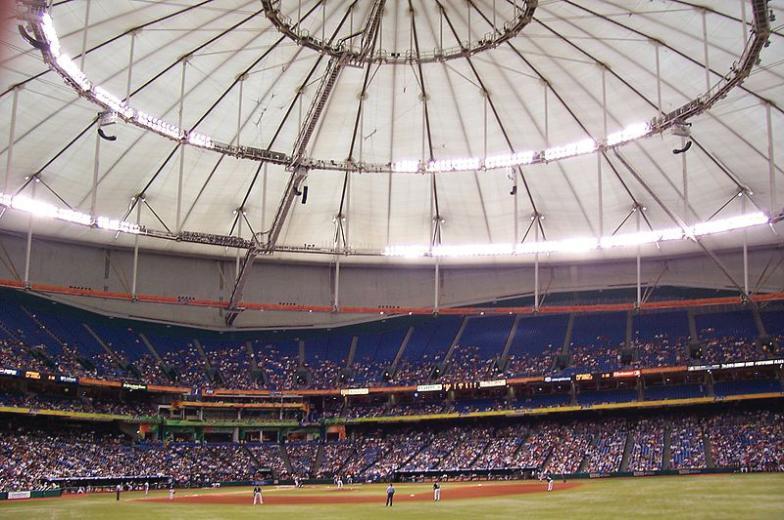

美国佛罗里达州纯品康纳室内球场,其屋顶采用固定式,以至于有时球会打到高处的灯具,可能的全垒打不但泡汤,球员或球迷更淋了一场玻璃雨。

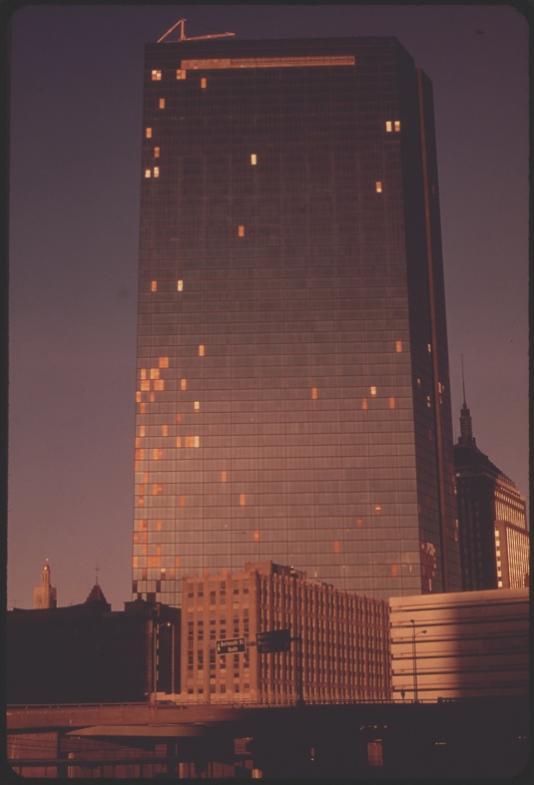

美国波士顿约翰·汉考克大厦完工后不久就臭名远播,因为窗户开始掉落到下方街道上。不久之后,大片的窗玻璃就被卸下,改以层板充数。

综上所述,无论是东区排水隧道,还是三峡大坝、港珠澳大桥等这些工程壮举,都以其独特的创意、先进的技术和深远的影响成为人类文明的璀璨明珠。它们不仅展现了人类对自然的征服与和谐共存的追求,更预示着未来世界无限可能的美好愿景。在未来的工程建设中,我们应该继续发扬创新精神,汲取经验教训,努力打造更多优质、安全、美观的工程作品,为人类的进步和发展贡献更多的力量。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者丨《how it works》科普团队

审核丨王航 北京市市政工程设计研究总院有限公司 道交一院副总工

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划