心血管疾病长期占据全球主要死因榜首,相关死亡人数高达总死亡人数的31%,这一数据确实令人触目惊心。尽管现代医学进步显著,许多心血管疾病患者得以通过心脏移植手术延续生命,然而,捐献心脏的严重不足却成为这一治疗方式的主要限制。统计显示,每年全球可用的心脏供体仅有约4000颗,与实际需求相去甚远。

在此情况下,全人工心脏(TAH)技术的研发成功无疑为患者开辟了新的治疗途径。这是一项极具突破性的医疗技术,能够通过人工装置模拟心脏功能,为患者提供生命支持。尽管数十年来科研人员已开发出多个型号的TAH,但在精确复制心脏功能及延长使用寿命方面,仍存在诸多技术难题。

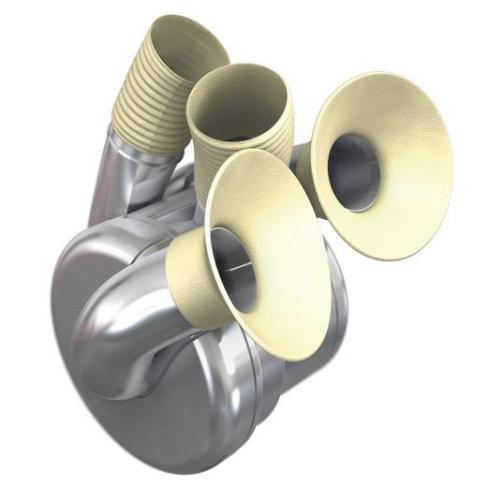

BiVACOR作为TAH的最新成果,采用了3D打印工艺制造的钛金属泵,其创新之处在于利用磁悬浮转子来推动血液循环。

BiVACOR仿生心脏运用maglev技术来模拟人类心脏的运作

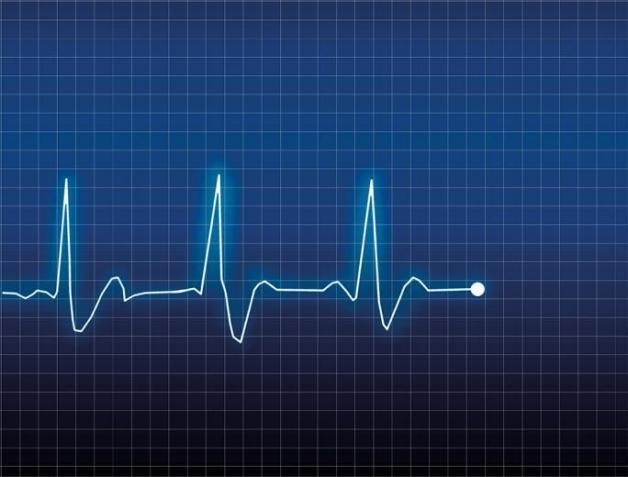

BiVACOR仿生心脏运用磁悬浮技术来再现人类心脏的生理功能。血液循环模式对健康至关重要。具有脉搏的血流不仅反映心脏搏动,还被证实有助于清除动脉中的微小血栓,从而保护血管健康。然而,BiVACOR人工心脏工作时,其磁悬浮转子会产生持续、稳定的非搏动性血流,导致无脉搏状态。但BiVACOR的独特之处在于,其内置电磁铁可以通过外部设备控制,精确模拟自然心跳,最大限度地还原正常心脏功能。

BiVACOR的受试动物心电图与正常心跳相仿

传统TAH技术长期面临一个关键问题,即设备的机械部件容易发生物理磨损。而BiVACOR创新性地采用磁悬浮(即maglev)技术攻克这一难题。其核心转子通过磁力精准悬浮在电磁轴承中。当磁铁通电后,转子随即旋转,推动血液在循环系统中流动。这种maglev技术彻底避免了机械摩擦带来的损耗,有望显著降低相关并发症的发生风险。

该装置结构紧凑,整体体积比一罐汽水还要小。其制造采用名为“选择性激光烧结”(Selective Laser Sintering,简称SLS)的金属3D打印工艺,专为在人体血管系统中工作而设计。在制造过程中,SLS技术通过激光精准熔融钛金属粉末,采用逐层堆积的方式成型。装置的核心是一个旋转转子,承担驱动血液循环的重任。这种基于SLS技术的3D打印方法,不仅保证了装置的高精度和结构复杂性,还拓展了其在临床应用的可能性。

BiVACOR人工心脏的结构设计精妙,其“右心房”区域负责收集来自全身的缺氧血。这些血液从设备右侧入口进入,随后流过内部旋转的转子。转子不仅是关键驱动部件,还能有效区隔缺氧血和富氧血。

为确保转子运转稳定,BiVACOR配置了一组带电的电磁铁作为磁轴承,这些磁铁环绕在转子四周,提供持续的驱动力。同时,为实时监测和调控血液流速,预防血管堵塞,智能感应器被集成到人工心脏中。这些感应器能即时检测进出心脏的血流量,并相应调节转子位置,确保血液顺畅流动。

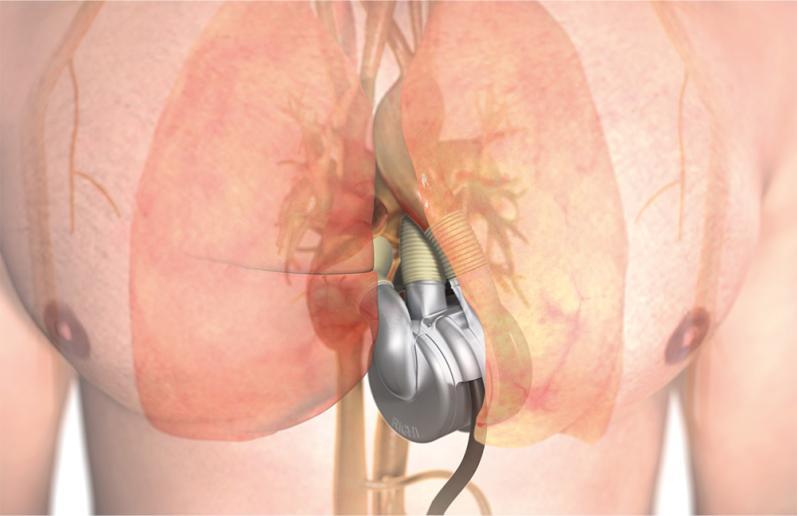

在BiVACOR的“主动脉”区域,富氧血被泵出人工心脏,为全身组织供氧。而缺氧血则经由“肺动脉”排出人工心脏,进入肺部进行气体交换。完成氧合的血液再通过“肺静脉”从设备左侧回流人工心脏,开启新一轮循环。需要说明的是,BiVACOR的驱动马达通过一条“经皮驱动线”获取电能,这条线路穿过患者皮肤,连接体外佩戴的控制器和电池,为系统提供稳定电力供应。

研发者的目标是让BiVACOR正常运作十年以上

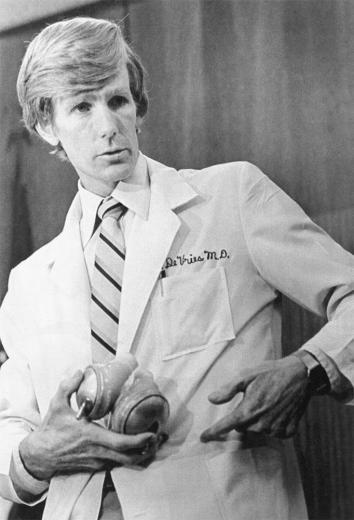

人工心脏领域的重大突破可追溯至20世纪80年代,当时罗伯特·贾维克成功研制出全球首个实用型人工心脏Jarvik-7。该装置采用铝合金和医用级聚氨酯材料,通过两个弹性隔膜模拟心室收缩,配合体外气动压缩机实现泵血功能,高度还原了自然心脏的工作机制。

1982年,在外科医生威廉·戴弗里斯的主刀下,Jarvik-7完成了人类历史上首次人工心脏植入手术。首位接受者是一位61岁的美国牙医,虽然术后维持了112天的生命,但最终因设备相关并发症不幸去世。两年后的第二例手术中,一位52岁患者创下了620天的存活记录,可惜也因血栓引发的反复中风而离世。

值得注意的是,戴弗里斯医生实施的这例开创性手术历时长达七小时,成功将首颗永久性人工心脏植入患者体内。

尽管Jarvik-7在1990年前后被移出医疗许可名单,但它为后续人工心脏技术的发展奠定了重要基础,其临床经验也为现代心血管医学提供了宝贵参考。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划