北京以北,长城脚下,河北省怀来县官厅水库之畔的广袤大地郁郁葱葱。在一掠而过的风景中,依稀可以看到突出于地面的碉堡、简易营房,这些遗存藏着曾经发生在这里的惊心动魄的壮举。

极少有人知道,这里曾是我国第一个核武器爆轰试验场,代号“17号工地”。在这片被誉为“原子弹的摇篮”的土地上,打响了爆轰试验第一炮,孕育了中国第一颗原子弹的雏形。

图:17号工地遗址(图片来自网络)

图:17号工地遗址局部设施(图片来自网络)

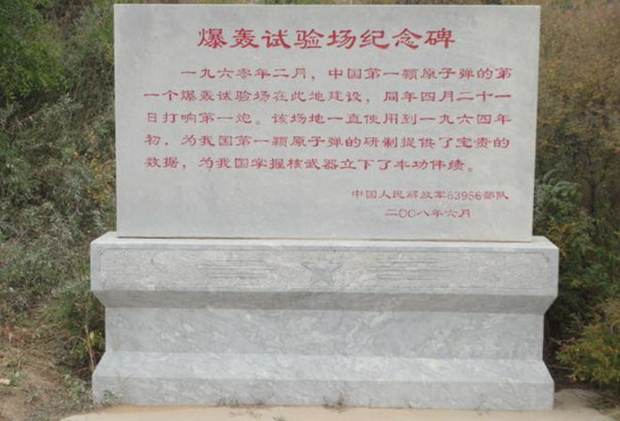

图:爆轰试验场纪念碑(图片来自网络)

1960年夏天,著名金属物理学家陈能宽受命参与原子弹研制中最为关键的“爆轰物理试验”,要求做出第一颗原子弹所需的起爆元件。而此前他从未接触过炸药,甚至连雷管都不知为物。

原子弹爆炸是通过核材料在超临界状态下的裂变链式反应释放能量实现的,实现超临界快态有两种方法——枪法和内爆法。这两种方法有着不同的起爆、驱动设计原理。我国开始设计研制原子弹,经过群策群力、充分调研,选用的是内爆法。

我们知道,普通炸药是从装药中心点起爆,产生的爆轰波由内向外传,驱动外壳膨胀破裂,形成弹片飞散,从而产生攻击杀伤力。而内爆型原子弹与它恰恰相反,是从炸药的外表面起爆,爆轰波向内传,使被压缩的物质向中心汇聚,被压缩到很高的密度,直至达到临界状态。如何使爆轰波向内传递,形成“聚心爆轰波”,则必须通过设计一种特殊的爆轰序列来解决。聚焦元件是各国公认的制造原子弹最关键的技术之一。

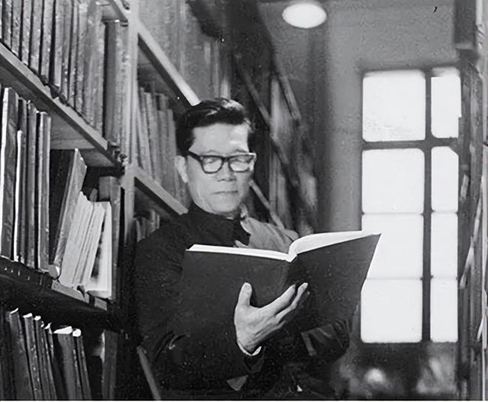

图:“两弹一星”元勋陈能宽(资料图片)

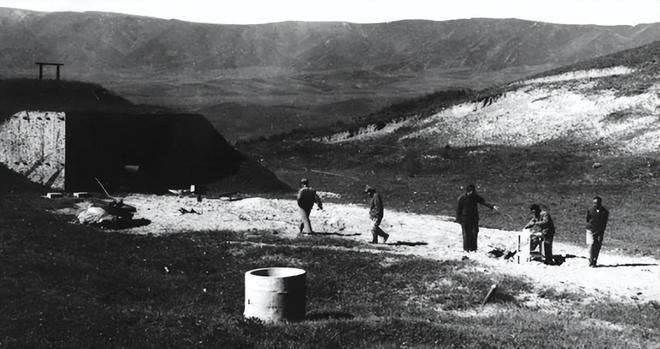

陈能宽带领平均年龄20多岁的攻关团队在风沙漫天、人烟稀少的17号工地开始了艰苦卓绝的奋战。没有厂房,他们在一顶借来的帐篷里进行炸药熔化。这项工作需要一种精密仪器——米哈伊洛夫锅,用来保证炸药熔化时的温度和压力,没有这种锅,他们用铜板焊了一个双层的桶作为替代。17号工地“土法上马”的例子比比皆是,譬如用普通开水炉代替锅炉房送蒸汽,用牛皮纸卷成圆桶代替金属模具,从商店买来铝锅、铝盒、铝勺、木槌替代注装炸药辅助器具。

科研人员克服困难土法上马(资料截屏)

图:山脚下的爆轰试验(资料图片)

陈能宽和他的攻关队伍在17号工地做了上千次试验,取得了大量的珍贵数据。1962年9月,原子弹的起爆元件获得重大突破,基本验证了研制原子弹爆轰“内爆法”的可行性。17号工地这段历史也载入了我国“两弹一星”事业的辉煌史册中。

来源: 国防电子信息

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

国防电子信息

国防电子信息