小麦的基因小聪明:穿越四千年的生存智慧

北方人早餐桌上的馒头,南方人夜宵里的汤面——这些再寻常不过的面食,背后藏着一个跨越4000年的生存奇迹。从两河流域的暖湿沃土,到中国大江南北的田埂地头,小麦不仅学会了在寒冬里“抗冻”,还掌握了在阴雨天“借光”的本领。它的“基因小聪明”,正是其成为“养活半个中国的主粮”的关键。

抗寒基因:小麦的“保暖衣”

小麦的故乡在西亚的两河流域,那里气候温暖,冬季鲜少严寒。但当它随着贸易或迁徙传入中国后,面临的第一个挑战就是:如何熬过北方的寒冬?

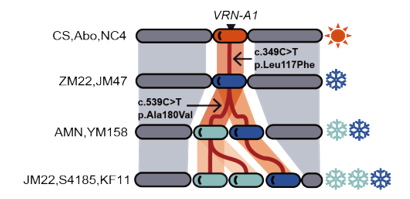

答案藏在一个名为VRN1的抗寒基因里。这个基因像小麦体内的“闹钟”,既控制着小麦抽穗、开花的时间,又与抗寒性直接相关。VRN1基因平时“沉睡”,一旦遭遇零下四、五度的低温刺激,就会“苏醒”并大量表达,告诉小麦:“该准备冬眠了!”

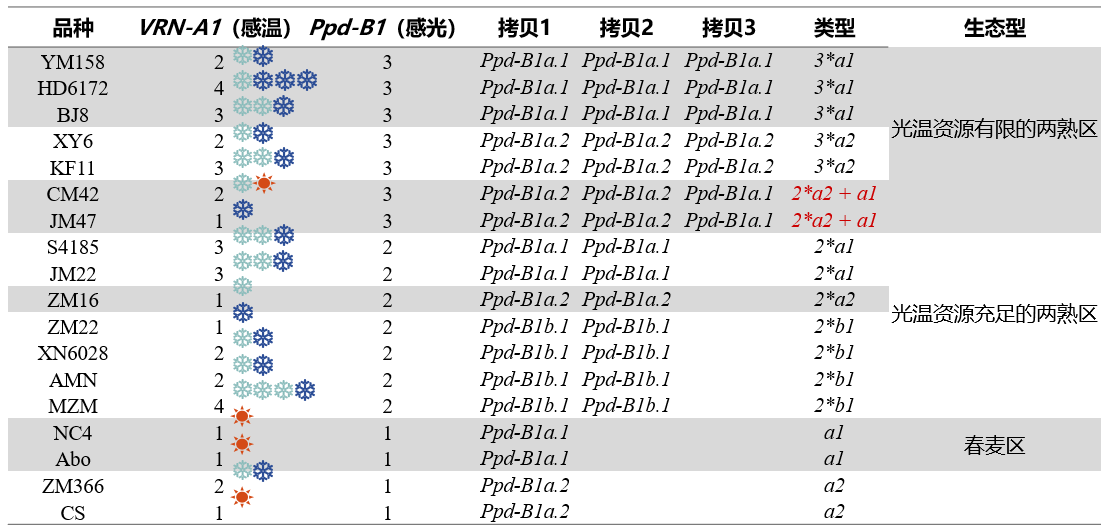

更巧妙的是,小麦进入中国后,VRN1基因发生了拷贝数的增加:原始小麦的VRN1基因只有1个拷贝,抗寒能力有限。但小麦传入中国后,拷贝数增加到3~4个,相当于从“单人值班”变成“多人协作”,抗寒能力显著提升。从此,北方的小麦终于能在寒冬里安然存活,等待春天的到来。

感光基因:小麦的“光照日历”

除了抗寒,小麦还得学会“看天吃饭”。小麦无法移动,全靠感知环境信号来调整生长节奏,如感温基因负责感受四季温度变化,感光基因则能感知日照长度——白天有多长,黑夜有多长。感光基因,相当于体内的“光照日历”,通过感知日照长短来调整生长节奏。

小麦的“生长哲学”很务实:如果日照时间太短(比如冬季8~10小时),它会认为“天气还不稳定”,只长叶子、攒营养,不着急开花;只有当光照延长到12~14小时(我国中原地区春季的典型日照),它才会“启动”生殖生长,快速抽穗开花。这种对光照的敏感,让小麦完美适应了中原的气候,春天阳光渐长时,正是它集中精力繁殖后代的好时机——此时的中原大地,一望无际的小麦进入繁殖阶段,呈现出多彩的生机。

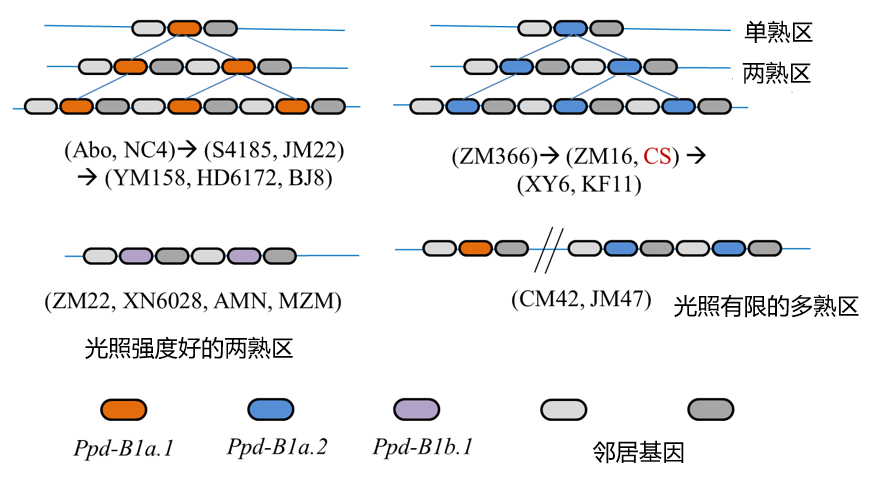

更有趣的是,南北小麦的“外貌差异”也与感光基因有关。北方春天光照充足,小麦叶片和穗子会长得紧凑密集,适宜于密植增产;南方早春阴雨多、光照弱,小麦植株更松散,避免叶片重叠遮挡阳光和病虫害滋生。

值得注意的是,感光基因的拷贝数,还藏着小麦适应不同环境的“地域智慧”。北方因光照充足,感光基因的拷贝数相对较低;南方因光线不足,感光基因发生重复,通过增加拷贝数来捕获更多光信号,加速繁育。

但最“神奇”的是春麦——它们在春季播种,夏季或秋季收获(如青海9~10月仍能收割)。春麦区的日照时间更长(14~15小时甚至16小时),如果感光基因太敏感,会导致小麦过早开花、植株矮小。因此,春麦的感光基因只有1个拷贝,让它“反应迟钝”些,延迟发育节奏,让植株有足够时间长高、灌浆。这种“拷贝数的差异”,正是自然选择为小麦定制的“环境适配器”。

从基因到良种:解码小麦的“育种密码”

如今,这些基因的奥秘正成为育种家的“利器”。例如,经典品种“小偃6号”之所以能成为我国北方麦区的标杆,正是因为它巧妙平衡了抗寒基因(VRN1多拷贝)与感光基因(适应中原日照)的优势——既能在河南、山东、陕西安全越冬,又能在春季准时抽穗,衍生出“郑麦9023”、“郑麦366”等多个高产优质品种。

科研人员正在做的,正是通过基因组学和基因选择技术,精准定位这些“好基因”,让育种从“靠经验”的“艺术”,变成“有依据”的“科学”。未来,更多像“小偃6号”这样的基因优选品种,将为保障粮食安全、满足多样化需求提供更强支撑。

从两河流域到中国农田,从小麦的“抗寒基因”到“光照日历”,这粒小小的麦粒用4000年时间,写就了一部与自然共生的“基因史诗”。它不仅教会我们“一方水土养一方作物”的智慧,更让我们看到:读懂基因的语言,就能让古老的作物继续书写新的奇迹——毕竟,碗里的每一口面,都是自然与科学共同书写的“生存故事”。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国作物学会

科普专家:张学勇,中国农业科学院作物科学研究所研究员

审核:徐琴 中国作物学会常务副秘书长、高级实验师

出品:中国科协科普部

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划