8. 心率调节器

自19世纪以来,心律调节器的设计经历了从简陋到精密的转变。在那个时代,人们已经发现电脉冲能够刺激心脏跳动,然而,当时能够实现这一功能的设备却异常庞大,且需要外接电源,这无疑增加了患者触电的风险。直到1960年,植入式、以电池为电源的心律调节器才正式投入使用。但实际上,这一发明的概念在四年前就已初现端倪。

当时,电机工程师威尔森·格莱特巴奇正在研究心律记录器。在一次实验中,他不慎将一个尺寸错误的电阻加入了电路中,结果导致设备不再进行记录,反而产生了电脉冲。这一意外发现让格莱特巴奇眼前一亮,他立刻意识到这种电脉冲可以用来调节心脏的电性活动,从而保持心脏稳定的跳动节奏。接下来的两年里,他全身心投入到这项技术的研发中,成功地将设备缩小到可以植入人体的尺寸,并确保其能够安全地与体液接触。

1960年,第一位植入这种心律调节器的患者,一名77岁的男子,成功接受了手术,并在之后的18个月里,依靠这个小小的装置维持着生命的跳动。这项技术的诞生,标志着医学领域的一次重大突破,也为无数心脏病患者带来了新生的希望。

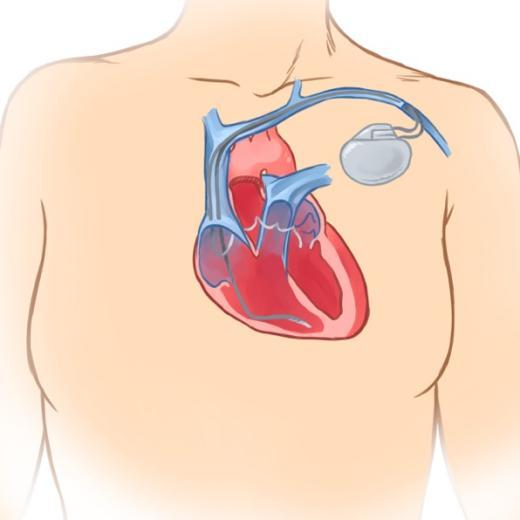

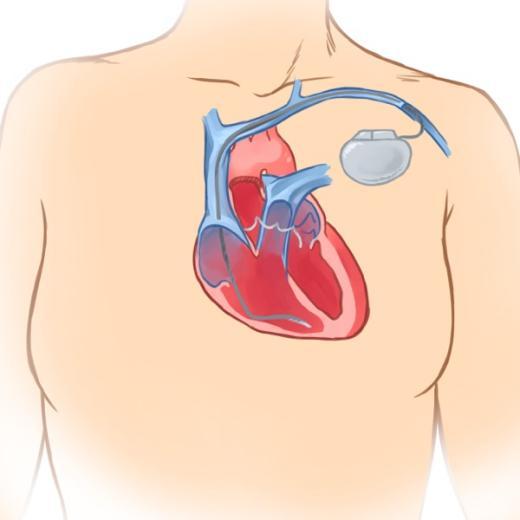

心律调节器,这一看似简单的装置,实则蕴含着高超的科技。它主要由电池、脉冲发生器和一系列末端附有感应器(电极)的导线组成。这些电极就像是心脏的“耳朵”,时刻侦听着心脏的电性活动,并将这些数据传送到脉冲发生器。

在单引线心律调节器中,脉冲通常会被传送到右心室,这是心脏右下方的腔室。而当采用双引线心律调节器时,脉冲则会同时传送到右心室和右心房(心脏右上方的腔室),从而协调这两个腔室的收缩动作,确保心脏能够高效、有序地工作。

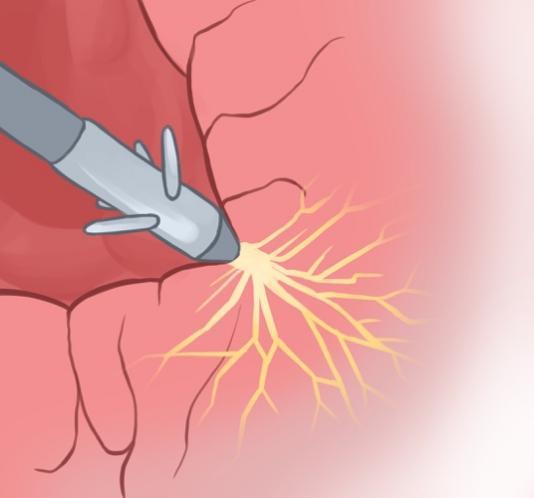

如果心脏出现异常的跳动,脉冲发生器就会立即发送电脉冲进行调节。这些电脉冲就像是指挥家手中的指挥棒,引导着心脏恢复正常的跳动节奏。正是这种精准而高效的调节机制,使得心律调节器成为守护生命的重要工具。

发现者小档案

威尔森·格莱特巴奇

美国工程师和发明家,1919年生于纽约,在二战期间从军,之后完成其电气工程学位。在他2011年逝世时,已拥有超过325项专利。

9.铁氟龙

在煎锅上轻松翻炒食物,而不用担心食物会沾黏在锅上,这一切都要归功于铁氟龙这一神奇的物质。而它的发明,却源于一次意外的实验。

洛伊·普朗凯特博士在尝试合成无毒的制冷剂替代品时,意外地发现了铁氟龙。当时,他正在以四氟乙烯(TFE)进行实验。当他打开一个储有四氟乙烯的气瓶时,惊讶地发现这种气体竟然聚合成了一种蜡状的白色粉末。这种粉末不仅极具黏性,而且熔点极高。经过三年的研究,这种物质被正式命名为铁氟龙,并获得了专利。

铁氟龙涂层的不粘锅,其结构可以分为四层。最上层是防沾层,它能够有效地防止食物沾黏在锅上,使得翻炒和清洁变得更加轻松。中间层是坚韧的涂层,它赋予了锅子耐刮和耐磨的特性,即使长时间使用,也能保持锅子的完好如初。底漆层则进一步增强了锅子的耐磨性,提高了其耐用性。而最底层是硬质基底,通常由铝或不锈钢制成,它提供了锅子所需的强度和稳定性。

铁氟龙的发明,不仅让烹饪变得更加简单和愉快,也极大地推动了厨具行业的发展。如今,铁氟龙涂层的不粘锅已经成为现代厨房中不可或缺的一部分。

10.X射线

德国物理学家威廉·伦琴在进行阴极射线管效应的研究时,意外地发现了一个奇特的现象。在1895年的实验中,他抽空管内所有空气,并填充了气体,然后通电。他惊讶地发现,即使管子被黑纸覆盖,几米外的屏幕上仍然受到不可见光的照射而发亮。他将这种光线命名为“X”,代表未知。

随着研究的深入,伦琴又发现了这种射线的另一个重要特性——它能够穿透人体组织,使得人们能够看到骨骼的影像。这一发现立刻引起了医学界的轰动,X射线很快就被应用于医学诊断和治疗中,成为医生们的“透视眼”。

伦琴以放射线拍摄妻子左手的照片

发现者档案

威廉·伦琴

伦琴于1845年出生,为布商之子,同时也是家中独子,并于苏黎世研读机械工程。

这些令人惊叹的发现,它们或是颠覆了人类的认知,或是为人类的进步提供了强大的动力。它们不仅展示了偶然性在科学发现中的重要作用,更彰显了科学家们敏锐的观察力、非凡的创造力以及不懈的探索精神。

文中图片均来源于《How it works》杂志

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

出品丨科普中国科普部

监制丨中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

作者:《how it works》科普团队

审核:孙轶飞 河北医科大学医学教育史研究室主任 中华医学会医史分会委员

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划