在地球上,有一类由单一元素形成的矿物,被称为自然元素。它们的种类和数量都比较少,其中也包括部分金属矿物,比如人见人爱的金、银等贵金属,它们性质稳定,不易与其它物质发生反应,常呈单质的状态,叫做自然金、自然银,可谓矿物中的单身贵族。

自然金

自然银

与金银相比,铜的化学性质要活泼得多。虽然在干燥的常温环境下,铜的性质也十分稳定,但加热时可与氧生成氧化铜,受潮时会形成碱式碳酸铜,在内生热液硫化物矿床中则形成各种铜硫化物。因此在环境多变的大自然中,铜通常以化合物的形态出现。要获得单质铜,大多需要人工提取。

含铜化合物矿物——蓝铜矿,成分为碱式碳酸铜

但在较特殊的成矿条件下,野生的自然铜(即单质铜)也是存在的,并且能形成于多种地质环境中,能形成各类含铜矿物的热液矿床、沉积矿床也同样能产生单质铜:可以由热液矿床中的辉铜矿转换为氧化铜的过程中作为中间产物生成;可以由地表或热液成因的氯化物(氯化钠、氯化钾等)溶液中,由硫化铜矿物(如黄铜矿)溶解沉淀形成;也可以由含铁盐溶液将硫酸铜矿物中的单质铜置换出来,沉淀形成。但无论哪种情况,都是还原反应的产物。

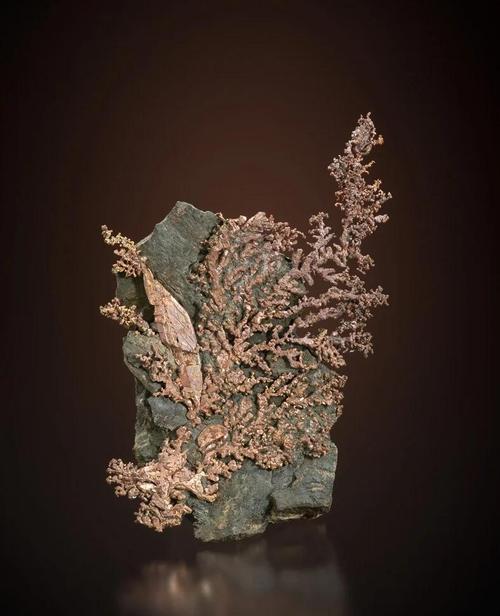

特殊而多样的成矿条件也使自然铜拥有了各种奇特的外形,有时呈立方体、四面体或六面体的晶体形态,而更多的情况,则是呈块状、薄片状、树枝状或不规则状的集合体形态,如我馆收藏的这件来自东川的自然铜标本,就是树枝状集合体,造型如同一位小矿工,颇有观赏性。

形如树枝的自然铜(图片源于网络,侵删)

馆藏自然铜标本,形如一位小矿工

自然铜在世界上很多地区都有发现,小的细如沙粒,大的达数十吨,富集起来可形成具有价值的矿床,如美国苏必利尔湖地区就是世界上最丰富的自然铜产地,法国、西班牙等欧洲多国也有产出,我国则分布较少。

世界最大自然铜标本,产自美国密歇根州霍顿昆西矿(图片源于网络,侵删)

此外,虽然铜元素在地壳中的含量远不及铁元素(5.8%),仅为0.01%,但就自然元素状态而言,自然铜却要丰富得多(铁更容易氧化,因此自然铁只存在于铁镍合金的陨铁中),这也是在受到环境和科学技术限制,制造工具依靠就地取材的古代,铜比铁更早成为人类使用的金属的原因之一,其它的原因包括大多数铜矿比铁矿颜色更显眼、更便于加工、更不易氧化等,而且,自然铜的纯度说不定比当时冶炼含铜矿物所得的铜还高。因此,铜在早期人类社会就被用于制造工具、礼器、货币。

古滇国青铜贮贝器(图片源于网络,侵删)

即使在现代社会,铜也在电气、机械制造、建工、国防工业等多种领域大显神通。作为金属单质矿物,自然铜的形成已是难得,而更重要的是,无论是传统还是现代,它对于人类文明都有着重要的意义。

来源: 石林石得利地质博物馆

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

石林石得利地质博物馆

石林石得利地质博物馆