寒门学子艰苦求学之路

唐世凤,1903年出生于江西省赣江北部泰和县三都墟三派唐雅村,是家里的长子,下有一个弟弟和三个妹妹。由于家境贫寒,唐世凤只能在村里读私塾,时读时辍,直到19岁才进入泰和县城高级小学读一年级。半年后,转入吉安私立中学读初中,又因缴不起学费再次辍学。经母亲多方借贷,唐世凤再次进入泰和县立小学读书,21岁考入吉安省立第六中学,在办理入学手续时将原名“志丰”改成“世凤”,以坚定从头学起的信心。1926年,唐世凤初中毕业,在族人帮助下,凑足旅费学费,考进南昌省立第二学校高中部。因南昌战乱,学业停顿,几经辗转,多次死里逃生,才回到家乡。

1927年6月,受朋友资助重回南昌,考入江西农民运动训练班。训练班结束后,回到泰和县参加农民协会工作。因受到反动派的缉拿,不得已逃到南昌,一边学习,一边做家庭教师。在同学父亲的帮助下,唐世凤得以复读,并于1928年考入南京中央大学(今南京大学)师范学院生物系,在借债、兼课的工读生活中,苦苦挨过四年多大学生活。大学毕业后,为了偿还读大学时欠款,他远离家乡,到400多公里外、薪水较高的安徽休宁县担任省立二中生物教员。

幸遇伯乐开启海洋事业

1928年,著名的动物学家、鱼类学家伍献文先生应聘到南京中央大学生物学系教学,遇到刚入学不久的唐世凤,对这位勤奋好学的学子留下深刻印象。1932年,伍献文留法回国后主持“中央研究院”国立自然历史博物馆动物学部的工作,急需一位得力助手协助开展鱼类学研究,首先想到了唐世凤,并邀请他到自然历史博物馆工作,任助理研究员。从此,唐世凤走出崇山峻岭,与中国海洋科学调查工作结下了不解之缘。

1934年1月,唐世凤代表“中央研究院”参加并领导南海海洋生物调查工作,历时10个月,完成了我国第一次对海南岛及西沙群岛进行多学科、长时间的团队考察。当年12月,唐世凤便以《科学调查的南海》为题,附以60余幅奇特新颖的照片在《科学》杂志上登载,全面介绍此次科学考察情况,特别强调“吾国南海边疆为国防要地,法、日所垂涎者,非一朝”,表现出强烈的海洋国土意识。

1935年,由伍献文主持,唐世凤全面协助并具体负责渤海海洋调查工作,分海洋化学、海洋物理、浮游生物、海洋气象、渔业渔具、航海6个组共13人,历时6个月,航程7054海里,是中国近代第一次对渤海、黄海北部的多学科、长时间航海作业的海洋调查。1936年,唐世凤再到烟台进行两个多月的渔场调查,完成渤海莱州湾带鱼孵化渔场的观测报告。同年,还奔赴浙江沿海岛屿及海湾进行渔业和盐业调查。遗憾的是,许多工作因为日本发动侵华战争而夭折,成果也未得到及时整理。鉴于当时时局混乱,研究队伍不整,特别当时中国迫切需要海洋物理、化学方面人才,伍献文鼓励并希望唐世凤赴英国学习物理海洋。

远渡重洋学成报效祖国

1937年,唐世凤在“中央研究院”动植物研究所和伍献文先生的推荐下,考取了第五届中央庚款,赴英国利物浦大学留学,1939年获博士学位。唐世凤是中国第一个留学英国进修海洋科学并获得博士学位的人。1940年12月,唐世凤夫妇带着5岁的长子和不满周岁的次子,谢绝了朋友和导师的挽留,冒着生命危险乘上“蓝浦丹拿”号轮船,毅然踏上艰险的回国之路,以实践出国之前对伍献文老师的郑重承诺:“学成回国,把中国物理海洋学搞上去。”回到祖国,唐世凤立即投身于中国海洋调查与研究工作中。

1941年6月18日,福建版“中央日报”第四版《科学与人生》专栏以整版篇幅刊登唐世凤的长文《海洋学与国家》,特别指出海洋调查研究、航海技术、海洋地理等对于海军的重要性。1941至1946年,唐世凤任中国地理研究所海洋组主任,与福建省合作成立“福建海洋考察团”并任团长,这是抗战期间我国唯一坚持工作的海洋考查团队。此后,他倡议在福建省石井设立了我国最早的海洋观测站,从而填补了我国海洋研究的空白。

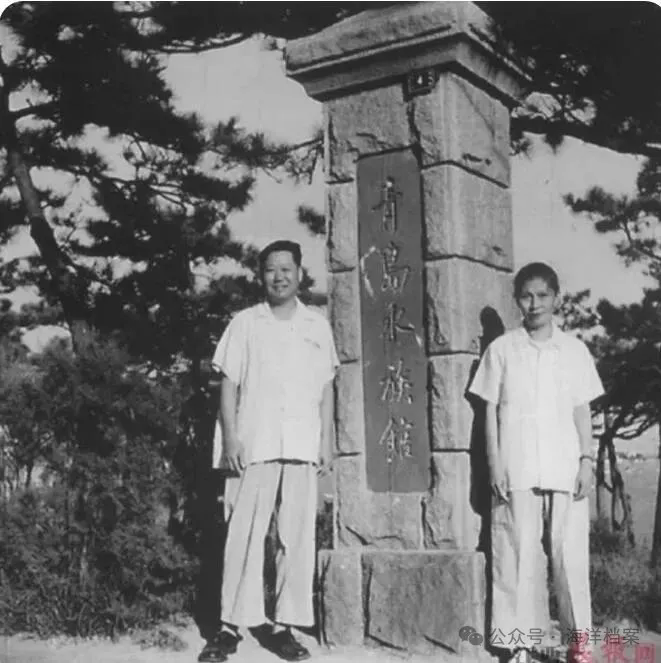

唐世凤与夫人王敏(九三学社社员、九三学社青岛分社第二届委员会委员)在青岛水族馆前合影

1946年,唐世凤创建了中国最早的海洋学系及海洋研究所——厦门大学海洋学系和厦门大学中国海洋研究所,并任系主任和所长。1949年,新中国成立后,唐世凤仍任厦门大学海洋系教授、系主任等职。1952年,根据政府的院系调整计划,唐世凤带领厦门大学海洋系老师2人、学生18人到山东大学,与赫崇本教授筹建山东大学海洋系。在该系的基础上,后来发展成为山东海洋学院海洋系及现今的中国海洋大学海洋与大气学院。

1951年唐世凤与孙云铸、张春霖、伍献文、朱树屏、张玺、沈嘉瑞七人创办了中国海洋湖沼学会。学会所办的学术期刊《海洋湖沼学报》的创刊号1951年第一卷第一期第一篇即为唐世凤论文。1959年,唐世凤在山东海洋学院学报上发表著名的“八分算潮法”,首次将民间流传的潮水涨落估算方法,从潮汐运动规律角度总结成简单易记的6种计算方法,成为今天沿海经常出海的人耳熟能详的方法。

一代宗师门前桃李自成行

唐世凤提出必须大力发展中国的海洋科学,建立全面综合的海洋科学教育及研究机构,培养更多、更全面、高素质的海洋科技人才,才能使中国的海洋事业出现新的局面。因此,在继续从事海洋考察和海洋学研究的同时,唐世凤还致力于海洋学教育。

在厦门大学期间,唐世凤积极活动,教育部很快接受了他的建议,将中国地理研究所海洋组分离出来,并以此为基础成立中国海洋研究所,与厦大海洋系联合办公。唐世凤是我国第一个学习并引进物理海洋学知识的人,在海洋系教学中开创了海洋学和海洋工程学的课程,增设了海水养殖、鱼捞、轮机、船艺、航海学、海洋水文与气象、海洋通讯及潮汐学等课程,并亲自讲授海洋通讯及潮汐学课程。为了办好这一项新兴教育事业,唐世凤千方百计搜罗人才,聘用教授10人,副教授、讲师4人,助教7人。至新中国成立时共招收4届57名学生,这些学生后来成为教授、研究员、博士生导师的有40余人,担任中科院、水产部、海洋局及省属研究所所长、大学校长等领导工作的有7人。唐世凤作为我国第一代海洋学家和海洋学教育的开拓者与实践家,为祖国的海洋事业作出了巨大的贡献。

眼看自己的学生成为教学和科研的中坚力量,又一个全国唯一的海洋学系在山东大学蓬勃发展。1958年60多个单位协作、600多人参加的全国海洋普查工作在渤海、黄海、东海、南海全面展开;中国科学院海洋研究所发展成为学科齐全的综合海洋研究机构;20多年前关于海洋学研究与教育并重的倡导成为现实,唐世凤在无限欣喜中急流勇退。此后,唐世凤从事中国古代海洋史的研究,直至1971年8月25日病逝,终年六十八岁。

(作者:九三学社中国海洋大学委员会 王军)

来源: 九三学社山东省委员会

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

海洋档案

海洋档案