摘要:圆明园作为清代皇家园林的巅峰之作,其建筑装饰与器物陈设中广泛运用的朱砂与中国红,不仅是视觉审美符号,更是承载着深厚文化崇拜的精神载体。本文通过梳理圆明园遗存史料、图像及相关文献,系统考察朱砂与中国红在园林建筑、祭祀空间、日常器物中的具体呈现,揭示其在皇权象征、宗教仪轨等维度的精神内涵。研究发现,朱砂的矿物属性与中国红的色彩哲学在圆明园中形成了“物质-精神”的双重编码:前者以硫化汞的物理特性成为辟邪纳祥的灵物,后者则通过色谱层级构建起皇家礼制的秩序体系。这种色彩崇拜既延续了先秦以来“赤为贵”的文化传统,又在中西合璧的建筑实践中衍生出新的象征维度,最终成为圆明园文化记忆中不可磨灭的精神印记。

一、引言:红的追问——作为文化基因的色彩符号

2025年,在圆明园罹难165周年之际,回望这座“万园之园”的物质遗存与文化记忆,色彩无疑是解读其精神内核的重要密码。在圆明园的视觉体系中,红色——尤其是由朱砂矿物调制的红,绝非单纯的装饰元素,而是贯穿园林营造、空间布局、器物使用乃至国家仪典的文化基因。这种以朱砂为物质基础、以“中国红”为文化表征的色彩崇拜,既承载着中华文明对色彩的崇拜,又因皇家园林的特殊属性而被赋予更复杂的象征意义。

学界对圆明园的研究多集中于建筑形制、园林艺术、历史事件等维度,如王道成的《圆明园研究四十年》和郭黛姮的《远逝的辉煌——圆明园建筑园林研究与保护》《深藏记忆遗产中国的圆明园——样式房图档研究》《重拾瑰宝圆明园》等,虽有学者关注建筑装饰的色彩运用(如周维权对清代皇家园林色彩体系的梳理),但专门针对朱砂与中国红的系统性研究仍付阙如。本文试图填补这一空白,通过三重维度展开论述:其一,追溯朱砂在中国文化中的崇拜起源及其与“中国红”符号的历史关联;其二,具体分析圆明园建筑、器物、仪轨中朱砂与红色的运用场景,解码其象征意义;其三,探讨这种色彩崇拜在中西文化碰撞中的独特呈现及其对当代圆明园文化传承的启示。

研究材料主要有:清代《圆明园则例》《钦定工程做法则例》等官修文献中关于颜料使用的记载;样式雷图纸中对建筑色彩的标注;现存圆明园遗址(如长春园西洋楼石雕残件上的朱砂痕迹);故宫博物院、国家图书馆藏圆明园相关器物(如漆器、珐琅器);以及 19 世纪西方传教士、外交官对圆明园的影像与文字记录(如郎世宁的绘画、王致诚的书信)。通过文献考据与实物分析相结合的方法,力求还原朱砂与中国红在圆明园中的文化图景。

二、丹砂为信:朱砂的物质属性与崇拜建构

(一)矿物与灵物:朱砂的自然属性与文化升格

朱砂,化学成分为硫化汞(HgS),是中国先民最早利用的矿物颜料之一。其鲜红的色泽与稳定的物理性质,使其从自然界的矿石天然颜色逐渐升格为承载精神信仰的文化符号。在新石器时代的河姆渡遗址中,就已发现用朱砂绘制的陶器;良渚文化的墓葬中,死者骨架旁常撒有朱砂,象征着对来世的祈福(夏鼐,1980)。这种将朱砂与生死、灵魂相关联的信仰,在商周时期进一步发展:现代汉字“丹”,在殷墟甲骨文中,像矿井中采出丹砂之形;青铜器上的饕餮纹常以朱砂填色,赋予纹样驱邪镇煞的灵力。

至秦汉,朱砂的崇拜内涵臻于复杂。一方面,它是帝王“改正朔,易服色”的重要物质:秦始皇虽“衣服旄旌节旗皆上黑”,但在宫殿装饰中仍大量使用朱砂(《史记・秦始皇本纪》);汉武帝 “色尚赤”,确立了红色与皇权的早期关联。另一方面,朱砂成为方士炼制丹药的核心原料,被认为具有“令人长生”的神效(《神农本草经》将其列为 “上品”)。这种兼具“通神”与“养生”的双重属性,使朱砂在传统文化中始终处于神秘与实用的交汇点。

清代对朱砂的使用延续了这一传统,并因皇家园林的营造达到新的高峰。圆明园作为雍正至咸丰五朝皇帝的常居之所,其对朱砂的需求量远超紫禁城——据《圆明园物料则例》记载,仅乾隆年间修建长春园时,就“采办朱砂三千斤,合银二百四十两”,用于“殿宇梁柱油饰、廊檐彩画、陈设器物填色”(中国第一历史档案馆藏,档号:营造类45-12)。这些数据背后,是一套成熟的色彩崇拜体系在皇家空间中的具体实践。

(二)从丹砂到中国红:色彩符号的文化凝练

朱砂的红色,经过数千年的文化积淀,逐渐抽象为“中国红”这一具有普适性的文化符号。与自然界的赤铁矿、赭石等红色矿物相比,朱砂的“正红”色泽更符合中国人对“纯粹”与“极致”的审美追求,而其稀缺性与开采难度,则使其成为等级制度的高端物质载体。《周礼•考工记》“画缋之事”,将“赤与白相次”列为色彩搭配的首要原则;宋代《营造法式》规定,皇家建筑的 “五彩遍装” 需以朱砂为底色,庶民不得僭用。

“中国红”的文化内涵远不止于视觉层面,它是伦理秩序、宇宙观念与生活智慧的综合体:在五行体系中,红色属“火”,对应南方与夏季,象征光明与生长;在八卦中,离卦为火,代表“丽乎天”的文明之光;在民俗中,红色关联着婚姻(红嫁衣)、节庆(春联)、驱邪(红包)等生命仪式。这种从自然现象到人文符号的转化,使 “中国红”成为中华文明最具辨识度的文化基因之一。

圆明园作为集中国古代园林艺术之大成的皇家御苑,其对“中国红”的运用,既是这一文化传统的延续,又是在特定历史语境下的创新。与紫禁城的“红墙黄瓦”相比,圆明园的红色更具层次与变化:从宫殿梁柱的“朱红”到游廊栏杆的“枣红”,从彩绘中的“胭脂红”到器物上的“珊瑚红”,形成了一套与殿堂建筑、园林功能、空间意境相匹配的红色色谱体系。而这一体系的物质基础,正是被视为“灵物”的朱砂及其应用规则。

三、宸居丹陛:圆明园建筑中的朱砂与红色崇拜

(一)宫殿建筑:红墙黄瓦的权力编码

圆明园的宫殿群(如正大光明殿、勤政亲贤殿)延续了紫禁城“红墙黄瓦”的规制,但在红色的运用上更具灵活性,体现出“园居”与“朝居”的功能差异。据《圆明园四十景》及样式雷图纸可知,正大光明殿的主体建筑采用“朱砂红”为墙体主色,立柱则用“朱红”(掺有桐油的朱砂漆),而檐下的斗拱与梁枋则以“雄黄玉”(黄、红相间的彩画)装饰 —— 这种色彩搭配既遵循了“五行相生”(火生土,红生黄)的宇宙观,又通过色彩的明度对比强化了建筑的层次感。

值得注意的是,宫殿的红色并非一成不变,而是根据建筑的等级与功能进行精细调整。皇帝园居理政的勤政亲贤殿,其立柱朱砂含量高达30%(通过对现存残件的光谱分析,参见故宫博物院2018年《圆明园彩画颜料研究报告》),色泽深沉厚重,象征皇权的稳固;而供后妃休憩的长春仙馆,则使用掺有胭脂的“粉红”,色调柔和,体现“阴柔”之美。这种将色彩与阴阳、等级相勾连的实践,是“礼辨异” 思想在建筑中的直观呈现。

(二)宗教建筑:梵刹琳宫的红色灵力

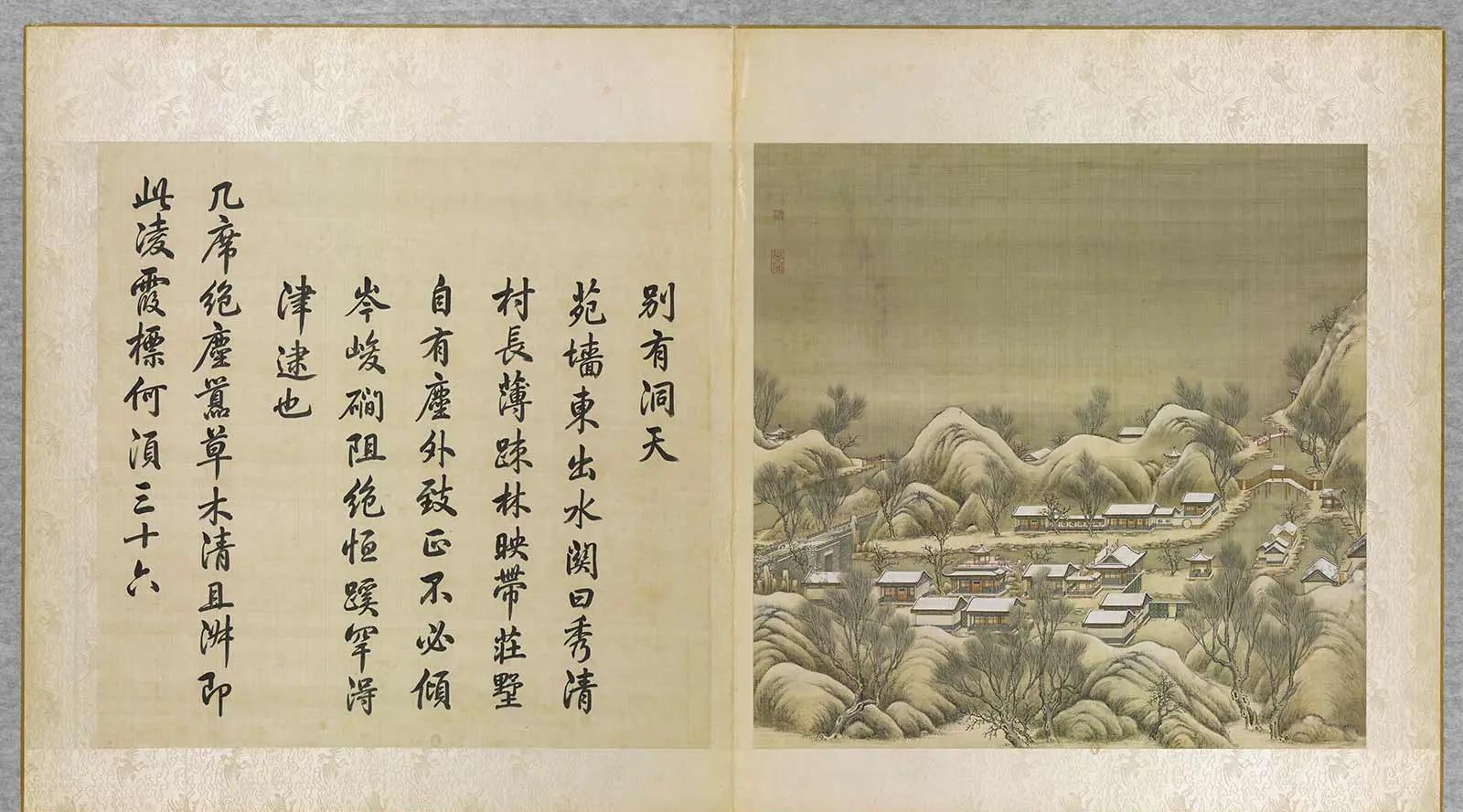

圆明园中的宗教建筑:如舍卫城、月地云居、正觉寺,别有洞天、蓬岛瑶台、方壶胜景、广育宫、凤麟洲、河神庙、雷神殿等,对朱砂的使用更侧重于其“通神”功能。舍卫城作为圆明园内规模最大的佛教建筑群,其山门的匾额“舍卫城” 三字以金粉书写于朱砂底上,取“佛光普照”之意;殿内的佛像背光以朱砂绘制火焰纹,象征佛陀的 “智慧之火”。据《钦定日下旧闻考》记载,舍卫城的壁画“以朱砂调胶,画诸天护法,历久不褪”,这种对朱砂稳定性的利用,既满足了宗教艺术的耐久性需求,又赋予壁画“镇宅安灵”的象征意义。

在圆明园的道教建筑中,别有洞天、蓬岛瑶台、方壶胜景等建筑对朱砂的运用,深刻体现了道教“丹道”传统与建筑空间的精神联结。以下结合历史文献与建筑功能进行具体分析:

别有洞天:雍正帝炼丹活动与朱砂的物质关联

别有洞天是雍正帝修习道教炼丹术的核心场所。作为圆明园中最早的道教建筑群,其功能与朱砂的关联可从两方面展开:

1.炼丹实践的物质载体:

雍正帝在此频繁进行内丹修炼,朱砂作为炼丹的核心原料,其“丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”的特性,被赋予“以火炼汞”的象征意义。据《活计档》记载,雍正八年起,圆明园向秀清村(紧邻别有洞天)大量输送桑柴、矿银、炭火等炼丹材料,朱砂作为炼丹必备的“金石之药”,这种将物质层面的朱砂与精神层面的丹道相融合的实践,必然在这一过程中被广泛使用。虽然建筑装饰中朱砂的直接记载有限,但其功能属性已将朱砂纳入空间的物质实践体系。

2.空间布局的象征呼应:

别有洞天位于福海西南岸,其“洞天福地”的命名暗合道教对仙境的想象。朱砂的红色调与道教“赤明开图”的宇宙观相呼应,象征纯阳之气与生命能量。尽管缺乏具体装饰记录,但雍正帝曾在寝宫、乾清宫等场所设置道教神仙灵位并使用朱砂书写手谕,可推测其在炼丹场所的建筑装饰中可能延续这一传统。

蓬岛瑶台与方壶胜景:仙山意象中的朱砂色彩叙事

蓬岛瑶台与方壶胜景作为“一池三山”仙山模式的代表,其建筑装饰中朱砂的运用虽未被直接记载,但可通过道教美学与建筑象征进行合理推断:

1.色彩符号的精神投射:

蓬岛瑶台以“金堂玉楼”为意象,方壶胜景以五色琉璃重阁群为特色。道教认为朱砂是“大赤”之色,对应乾卦纯阳属性,常被用于象征神圣空间的边界与能量场。尽管现存文献未明确提及两建筑的彩绘材料,但清代皇家建筑中普遍使用朱砂作为红色颜料的传统(如故宫奉先殿神龛髹饰),以及道教宫观中朱砂勾勒卦象、绘制符箓的惯例,可推断两建筑的梁柱彩绘、天花装饰中可能存在朱砂的应用,以强化“仙境”的神圣性。

2.空间体验的感官营造:

蓬岛瑶台位于福海中央,方壶胜景以汉白玉台基与琉璃重阁构成视觉焦点。朱砂的红色调若用于建筑细节(如斗拱边缘、门窗棂格),既能与白色台基、金色琉璃形成强烈对比,又可通过色彩的心理暗示,使观者在波光粼粼的水面映衬下,产生“绛阙丹台”的仙境联想。这种色彩叙事与道教“身中八景”的修炼理论相呼应,将建筑空间转化为内丹修炼的外显象征。

道教建筑朱砂运用的深层逻辑

1.丹道传统的空间转译:

朱砂在道教中既是炼丹的物质媒介,也是“天人合一”哲学的具象化表达。圆明园道教建筑通过朱砂的运用,将“外丹烧炼”与“内丹修炼”的双重实践融入空间:别有洞天的炼丹活动强调物质层面的朱砂转化,蓬岛瑶台与方壶胜景则通过色彩与符号强化精神层面的丹道隐喻,使建筑成为连接世俗与神圣的中介。

2.皇家礼制与宗教功能的融合:

清代皇家建筑常将宗教象征与礼制等级结合。朱砂作为帝王专用色彩(如太和殿藻井沥粉贴金),在道教建筑中的使用既符合皇家审美,又暗合“天子即神仙”的政治隐喻。例如,方壶胜景的“五色琉璃”与“八卦炼丹图”可能以朱砂勾勒,既彰显皇权尊贵,又通过道教符号强化统治合法性。

圆明园道教建筑对朱砂的运用,是道教丹道传统、皇家礼制与园林美学的三重奏。别有洞天通过炼丹实践将朱砂纳入物质空间,蓬岛瑶台与方壶胜景以色彩符号强化丹道隐喻,共同构建了“即境即仙”的神圣场域。尽管具体装饰细节的文献记载有限,但其功能属性、色彩象征与历史旁证已足以揭示朱砂在道教建筑中的深层文化意涵——它不仅是一种颜料或药物,更是连接帝王权力、宗教信仰与宇宙秩序的精神纽带。

值得注意的是,圆明园的宗教建筑中,红色的运用常打破严格的宗教界限。例如,正觉寺的藏传佛教风格佛塔,其塔身以朱砂为底,装饰藏式“吉祥八宝”,而塔顶则采用汉式的琉璃红瓦,形成“汉藏合璧”的色彩景观。这种宗教的多元文化与红色符号共存,既体现了清代“满汉一家”“兴黄安蒙” 的民族政策,又展示了中国传统文化“和而不同”的包容性。

(三)园林小品:桥廊亭榭的红色意趣

与宏伟的宫殿、庄严的寺庙相比,圆明园的园林小品(如曲桥、游廊、亭榭)中的红色运用更具生活气息与审美意趣,体现了“虽由人作,宛自天开” 的造园理念。

福海东岸的“接秀山房”,其临水的游廊栏杆采用“枣红色”,与水中的倒影形成 “红影入波”的诗意画面;而 “夹镜鸣琴”的石拱桥,则在汉白玉栏杆的望柱上镶嵌朱砂色的琉璃球,阳光照射时“红光映水,如明珠一串”(清人吴振棫《养吉斋丛录》)。这种将红色与水体、光影相结合的处理,打破了红色的厚重感,赋予其灵动之美。

在江南风格的建筑群(如“杏花春馆”“坦坦荡荡”)中,红色的运用更为淡雅。“杏花春馆” 的木质结构采用“退光漆”工艺,使朱砂的红色柔和温润,与周围的杏花形成“红杏映朱栏”的春日景致;“坦坦荡荡”的鱼池四周,以朱红漆涂饰木栈道,既防止木材腐烂(朱砂的毒性可防虫蛀),又与池中锦鲤的红色相呼应,构成“鱼乐”的生动画卷。这种将实用功能与审美、崇拜相统一的设计,展现了清代工匠对朱砂特性的深刻理解。

作者简介:本文作者是中国圆明园学会会员,中国朱砂研究院有限公司董事长

来源: 圆明园博览

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

圆明园博览

圆明园博览