王君明,汤双,李欣冉,余紫怡;本草传新团队

(河南中医药大学,河南郑州,450046)

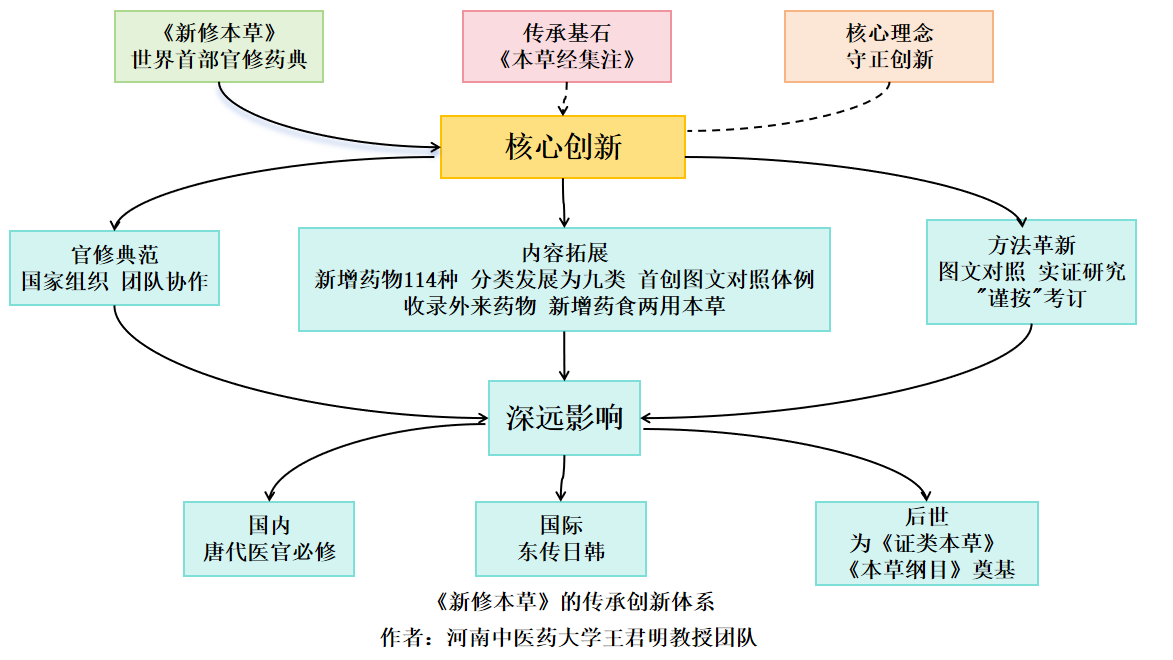

摘要:《新修本草》乃世界首部官方颁行的国家药典,比欧洲的《纽伦堡药典》早八百余年。在《本草经集注》基础上新增药物百余种,将分类体系扩展为九大类,并开创图文对照体例,体现了守正创新精神,对后世影响深远,展现了中医药学在传承中不断创新的学科特质。

引言:从个人著述到国家法典的飞跃

在中国医药发展史上,《新修本草》(又称《唐本草》)的编纂完成,标志着本草学由个人著述进入国家药典时代的重要转折。该书作为全球首部由政府组织编修的药学典籍,比欧洲《纽伦堡药典》早八百多年问世,不仅开创了官修本草的先例,也彰显了唐代中国医药学在世界范围内的先进地位。

唐代医药学蓬勃发展,药物种类日益繁多。然而当时临床参考的《本草经集注》(陶弘景撰)已历时百余年,存在“闻见阙于殊方……诠释拘于独学”等局限。其所载药物名称与实际品类之间存在淆乱,临床应用屡现偏差,亟待系统修订。

我们“本草传新”团队长期致力于中医药传统知识的挖掘、整理与现代转化研究。本文以《新修本草》为例,剖析其在继承前代基础之上的创新路径,以历史经验为当代中医药的守正创新提供借鉴。

一、编修背景与团队:国家力量的凝聚

《新修本草》由医官苏敬提议修撰,经唐高宗下诏批准,于显庆二年(公元657年)启动编修。由李勣担任总监,苏敬实际主持编纂,汇聚二十余位专家学者,历时两年完成,于显庆四年颁行全国。据《新唐书·艺文志》等史料所载,其编修规模空前,行政官员、医学家与学者通力协作,开创国家组织纂修药学典籍之先例,显示出国家政权对医药事业的高度重视。

二、内容体系的承启与拓展

历代文献对《新修本草》收录药物数量记载不一。尚志钧辑复本认为共载药850味,较《本草经集注》新增约120种;而传统说法则多以844种为据,认为新增114种。

1.药物分类体系的演进

本书在《本草经集注》按自然属性分类的基础上,将原七部(玉石、草木、虫兽、果、菜、米食、有名无实)进一步扩展和优化,形成九大类目(玉石、草、木、兽禽、虫鱼、果、菜、米谷、有名未用),显示唐代药物分类学已趋于系统与精细。

2.新增药物的时代特征

新增药物中不乏如山楂、胡椒、郁金等药食两用之物,反映唐代对本草养生功能的重视与系统整理。这些品种至今仍广泛应用于临床及日常生活,体现出较强的实用价值和科学意义。

3.外来药物的吸收与本土化

唐代中外交流频繁,许多外来药物如蓖麻子、蒲公英、茴香等被收入本书,显示出当时中医药学对外来文化的吸收与融合能力,也拓展了本草药物的资源范畴。

三、编撰方法的创新:确立图文对照范式

《新修本草》首创由“本草”“药图”“图经”三部分构成的编纂体例,确立图文对照之先河,有效纠正了以往单纯依靠文字传抄导致的错误,显著提高了药物记载的准确性。

1.文献考证与学术批判

编修团队恪守“上禀神规,下询众议”原则,广泛征集各地药物资料与实践经验;在药物功效认定方面,不仅考辨前代文献,更确立“详探秘要,博综方术”的学术标准;提出“《本经》虽阙,有验必书;《别录》虽存,无稽必正”,体现实证与批判精神。

2.实物征集与实证研究

唐朝廷下令在全国范围内征集药物标本及相关知识,不仅保障了药物描述的准确性,也完成了一次全国性的药物资源普查,体现重视实证的科学态度。

四、学术更新与批判继承

《新修本草》通过“谨按”形式对《神农本草经》《名医别录》原文进行注解和修订,展现出严谨的学术态度和批判精神。

1.药材道地性认识的更新

通过实际调查,修订了前人对药材产地的误解。如“茯苓”条中纠正陶弘景对郁州产地的评价,明确指出“今第一出华山,形极粗大。雍州南山亦有,不如华山者”,体现对药物品质与产地关系的科学认识。

2.药物形态与基原的考辨

对前代模糊或谬误予以澄清,如“人参”条中补充陶弘景未能识别的“高丽参”特征,提出“三桠五叶”的鉴别要点,为临床正确用药提供依据。

五、历史影响与国际传播

《新修本草》成书后被定为唐代医学教育必修教材,并很快东传日本、朝鲜等地。据日本《延喜式》记载,医学生必须研读该书,修业时间达310天,足见其国际影响与学术权威。

六、现代价值与启示

原书虽佚,但其内容经《证类本草》《本草纲目》等后世著作得以保存。尚志钧1981年出版《唐・新修本草》(辑复本),为现代学者研究唐代药学提供重要文本。

现代研究证实,本书新增药物如山楂、蒲公英等含有多种生物活性成分,具有良好的药用价值,与当代“治未病”理念高度契合。

结语:守正创新的历史典范

《新修本草》的编撰是国家支持、学者协作与实证精神相结合的成功范例,为后世提供宝贵的历史经验。其编修过程深刻揭示,中医药学的发展必须秉持“守正创新”——即在传承精华的基础上持续推进理论与方法的革新。

在大力推动中医药高质量发展的今天,《新修本草》所体现的学术精神仍有重要启示:只有将传统智慧与现代科技深度融合,才能使中医药在新时代焕发新的生机。这也正是“本草传新”团队致力于本草传承与创新研究的根本宗旨。

来源: 本草传新

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

本草传新

本草传新