在19世纪之前,人类的陆地交通主要依赖人力与畜力,马车是长途旅行与货物运输的重要工具,虽历经数百年发展,但其速度、运载量和舒适性都有很大局限,无法满足工业革命后快速增长的人员与物资流动需求。18世纪60年代工业革命兴起,蒸汽机的发明带来机械动力,1769年,法国人尼古拉・约瑟夫・居纽制造出第一辆蒸汽驱动的三轮汽车,以煤炭为燃料,靠蒸汽机动力驱动车轮,虽速度慢、操作不便,但开启了机械动力车辆的新纪元。不过,蒸汽机体积大、效率低、启动慢,在汽车应用上有明显不足,直到内燃机出现,才为汽车发展带来突破。

1885年,是汽车发展史上具有里程碑意义的一年。德国工程师卡尔・本茨(Karl Benz)在这一年成功设计并制造出一辆内燃机驱动的三轮车,搭载1.0升四冲程引擎,最高时速可达16公里。这辆车具备现代汽车的关键特征,如火花点火、水冷循环、后轮驱动、前轮转向和制动把手等,它的诞生,标志着现代汽车的雏形初现。尽管当时技术尚不完善,故障频发,但它拉开了汽车时代的大幕。1886年1月29日,本茨为其三轮汽车申请专利,这一天被公认为世界汽车诞生日,本茨也因此被誉为“汽车之父”。

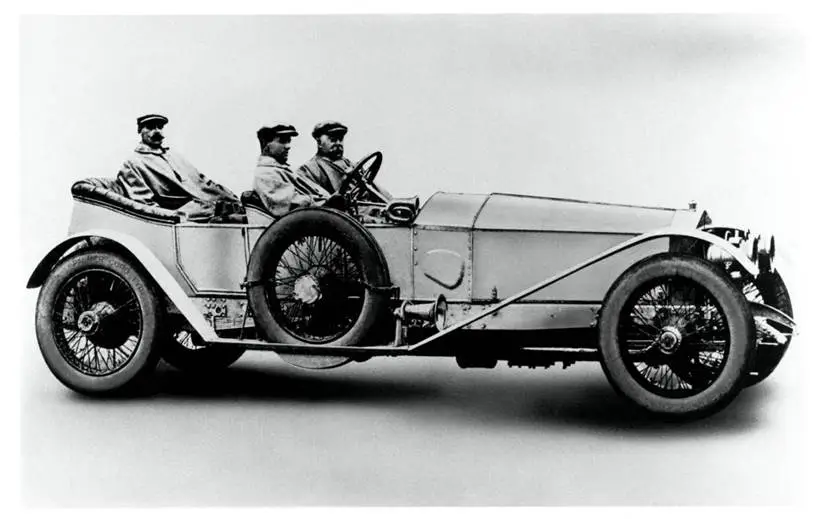

几乎在同一时期,另一位德国工程师戈特利布・戴姆勒(Gottlieb Daimler)也在进行着汽车相关的探索。1886年,戴姆勒将一台单缸发动机安装在一辆四轮马车上,成功发明了世界上第一辆四轮汽车。与本茨的三轮汽车相比,四轮汽车在稳定性和行驶性能上有了显著提升。戴姆勒的发明同样具有开创性意义,为汽车的后续发展奠定了重要基础。他和本茨的贡献,共同开启了汽车工业的新时代,让人类交通进入了一个全新的发展阶段。

▏美国汽车业的崛起与革新

一、福特的平民汽车革命

20世纪初,汽车还是少数富人的奢侈品,价格高昂,生产效率低下,普通民众难以企及。1908年,福特汽车公司推出了具有划时代意义的福特T型车。它的设计简洁实用,搭载2.9升四缸发动机,最大功率20马力,最高时速可达72公里。更重要的是,它的价格十分亲民,初始售价仅825美元,远低于当时市场上的其他汽车,让汽车不再是遥不可及的梦想,开启了汽车普及的浪潮。

1913年,亨利・福特又引入了流水线生产方式,这一创举彻底改变了汽车工业的生产模式。在传统生产方式下,汽车制造是一个复杂且缓慢的过程,需要大量熟练工人手工操作,一辆汽车的生产周期较长。而流水线生产将汽车制造过程分解为多个简单的工序,每个工人只需负责一个特定的任务,零部件通过传送带依次传递,实现了高效的批量生产。这一变革使福特T型车的生产效率大幅提高,生产成本急剧下降,到1927年,T型车的售价已降至260美元。流水线生产不仅让福特汽车迅速占领市场,也成为现代工业生产的基本模式,被广泛应用于各个领域,对全球制造业产生了深远影响。

二、凯迪拉克的安全与舒适革新

1902年成立的凯迪拉克,从一开始就致力于打造高品质、豪华的汽车,在汽车安全和舒适性方面不断创新。1905年,凯迪拉克发明了封闭式车身,此前汽车大多为敞篷设计,乘客易受天气影响,封闭式车身的出现,为乘客提供了更舒适、安全的驾乘环境,也成为现代汽车的标准配置之一。

1912年,凯迪拉克发明了电子点火装置。在这之前,汽车启动需要使用手摇曲柄,不仅费力,还存在一定危险,操作不当可能导致手臂受伤。电子点火装置的发明,让驾驶员只需轻轻转动钥匙,就能轻松启动汽车,极大地提高了驾驶的便利性和安全性,这一发明迅速被其他汽车制造商效仿,成为汽车行业的重要技术突破。

三、别克的行车安全新标识

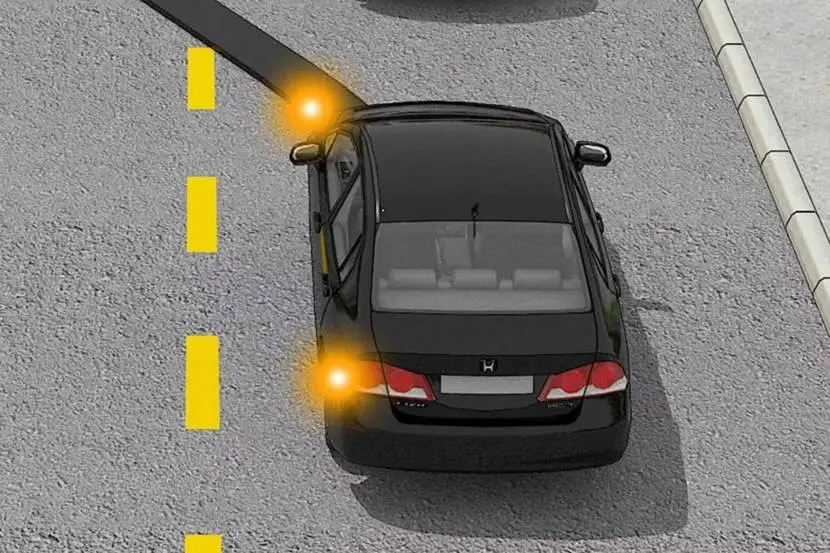

在早期的汽车行驶中,当车辆需要转向时,驾驶员只能通过手势来示意,这种方式在复杂的交通环境中存在很大的安全隐患,容易导致后车误解,引发交通事故。1938年,别克的汽车工程师研发出一套采用继电器控制的灯光系统,这便是转向灯的雏形。一年后,别克在自家汽车上首次配备了转向灯,并将其命名为“闪方向号”。转向灯的出现,规范了交通秩序,有效减少了交通事故的发生,成为保障行车安全的重要装备,如今已成为每辆汽车的必备部件。

四、通用的自动变速器变革

1939年,通用汽车在奥兹莫比尔轿车上首次应用自动变速器,这是汽车传动技术的一次重大变革。在手动变速器时代,驾驶员需要频繁地踩离合器、换挡,操作较为繁琐,特别是在拥堵的城市道路中,驾驶过程变得十分辛苦。自动变速器的出现,让汽车能够根据行驶速度和发动机负荷自动切换挡位,驾驶员只需控制油门和刹车,大大简化了驾驶操作,使驾驶变得更加轻松、舒适。这一发明不仅提升了驾驶体验,还扩大了汽车的消费群体,让更多人能够轻松驾驭汽车。自动变速器技术也在不断发展,从早期的液力自动变速器,到如今的双离合变速器、无级变速器等,为汽车的性能提升和节能降耗做出了重要贡献。

▏欧洲汽车的多元发展与创新

一、标致的关键变速突破

1889年,标致公司发明了世界上第一台变速箱,这一发明在汽车发展历程中具有举足轻重的地位。在汽车诞生初期,车辆的动力传输方式较为简单,无法满足不同路况和行驶需求。标致的工程师们意识到,需要一种能够改变发动机与车轮之间传动比的装置,以实现车辆在不同速度和负载下的高效运行。经过不懈努力,他们成功研制出首台变速箱,引入了简单的二挡结构,使驾驶员能够根据路况和行驶需求切换不同的挡位,实现了车辆速度和扭矩的灵活调节。这一发明解决了汽车在爬坡、加速、减速等不同工况下的动力匹配问题,显著提升了汽车的操控性能和适应性,让汽车能够更好地应对各种复杂路况,为汽车的广泛应用和发展奠定了重要基础。

二、沃尔沃的生命守护发明

1959年,对于汽车安全领域而言,是具有划时代意义的一年。这一年,沃尔沃汽车公司的工程师尼尔斯・博林(Nils Bohlin)发明了三点式安全带,这项发明堪称汽车安全史上的一座里程碑。在三点式安全带发明之前,汽车上虽有安全带,但大多为两点式,仅能约束乘客的腰部,在发生碰撞时,对乘客上身的保护十分有限,无法有效避免乘客头部和胸部与车内硬物碰撞,导致严重伤亡。尼尔斯・博林基于对人体工程学和碰撞力学的深入研究,创新性地设计出三点式安全带。这种安全带通过横跨胸部和腰部的三条带子,将乘客牢固地固定在座位上,在车辆发生碰撞或紧急制动时,能将冲击力均匀地分散到身体的多个部位,有效减少乘客身体的位移和受伤风险,极大地提高了乘车的安全性。

沃尔沃公司对三点式安全带的推广不遗余力,1963年在旗下全系车型上正式标配安全带,成为全球首个将三点式安全带作为标准配置的汽车制造商。此后,三点式安全带迅速在全球范围内得到广泛应用,众多汽车制造商纷纷效仿,它也成为现代汽车的标准安全配置之一。据统计,自三点式安全带发明以来,已挽救了超过百万人的生命,被公认为汽车安全领域最重要的发明之一。沃尔沃公司还放弃对该项专利的商业垄断,免费开放给所有竞争对手使用,这种无私的举措,推动了整个汽车行业安全水平的提升,为保障全球道路使用者的生命安全做出了巨大贡献。

三、奔驰的安全与操控创新

1989-1992年,奔驰在汽车安全领域再次取得重大突破,发明了电子稳定系统(ESP),这一发明源于一次意外事件。1989年,奔驰工程师弗兰克・维尔纳・莫恩在进入制造商的测试赛道时,失去了对奔驰E级轿车(W124)的控制。在等待救援时,他突发奇想,是否可以使用ABS制动传感器来监控每个车轮的速度,并使制动器选择性地对个别车轮进行制动,以避免类似事故发生。奔驰公司对这个想法十分重视,莫恩随后开始开发一种算法,该算法可以计算每个车轮的制动幅度以稳定车辆。1992年,奔驰开始与博世合作,共同为量产车型开发电子稳定控制系统。

ESP系统集成了ABS(防抱死制动系统)、BAS(制动辅助系统)和ASR(加速防滑控制系统)等多种功能,通过多个传感器实时监测车辆的行驶状态,包括车轮转速、转向角度、横向加速度等。一旦系统检测到车辆行驶状态偏离驾驶员意图,如出现转向过度或转向不足时,会自动对相应车轮施加制动力,同时调整发动机输出扭矩,帮助车辆恢复稳定行驶,有效避免车辆失控和侧翻事故的发生。1995年,ESP系统在奔驰CL 600中首次亮相,随后被广泛应用于奔驰的各款车型,并逐渐成为众多汽车品牌的重要安全配置。自2011年11月起,该技术在欧盟销售的所有汽车中成为强制性配置,极大地提升了汽车的主动安全性能,拯救了无数生命。

上世纪30年代,奔驰在军用车辆VL 170中首次引入四轮转向系统,这一系统允许转向系统沿相反方向旋转前轴和后轴,从而减小转弯直径,使车辆在狭窄空间内的操控更加灵活。对于军用车辆而言,在复杂地形和狭小战场环境中,较小的转弯半径能让车辆迅速转向,提高机动性和作战效率。1988年,本田Prelude成为首款应用四轮转向系统的轿车,本田还为其四轮转向系统加入了电控系统,进一步提升了系统的响应速度和控制精度。四轮转向系统的应用,使车辆在高速行驶时更加稳定,转向更加精准,为驾驶者带来更出色的操控体验,同时也提升了车辆的安全性能,减少了因转向不当引发的事故风险。

▏亚洲汽车业的追赶与超越

一、日本丰田的混动先驱之路

在20世纪70年代的石油危机中,全球汽车产业遭受重创,消费者对汽车的燃油经济性提出了更高要求。传统燃油汽车在面对能源短缺和环保压力时,逐渐暴露出其局限性。通用汽车在1996年量产的EV1电动车,由于技术不成熟、续航里程短等问题,销量不佳,仅为1117辆,这使得汽车行业开始重新审视未来的发展方向。

丰田公司敏锐地察觉到了这一市场趋势和技术变革的需求,认为在当时的技术条件下,纯电力驱动汽车还存在诸多难题,难以满足消费者的日常使用需求。于是,丰田将目光转向了混合动力汽车领域,试图通过结合传统汽油发动机和电动机的优势,开发出一种既环保又能满足实用性的新型汽车。1992年,丰田发布了《丰田地球环境宪章》,正式开启了在环保汽车领域的探索之旅。

经过多年的艰苦研发,1997年12月,第一代普锐斯正式下线,它搭载了代号1NZ-FXE的1.5升直列四缸自然吸气发动机和一台288V永磁交流电动机,配备ECVT(电控无级变速箱)变速箱和镍金属氢化物(镍氢)电池组。这套先进的混合动力系统(THS),能够根据不同的驾驶条件,自动、智能地在纯电动模式、纯燃油模式以及混合动力模式之间灵活切换。在城市拥堵路况下,车辆可以切换到纯电动模式,避免了发动机在怠速和低速行驶时的高油耗和高排放;在高速行驶等需要动力的情况下,发动机和电动机协同工作,既能提供强劲的动力,又能优化燃油消耗。

普锐斯凭借其低至3.57L/100km的油耗和不错的实用性,一经推出便在全球范围内引起了广泛关注。尽管其外观在当时看来较为平庸,但其开创性的混合动力技术,为汽车行业的发展开辟了一条全新的道路,引领了汽车节能和环保技术的发展潮流。此后,丰田不断对普锐斯进行升级换代,2003年推出的第二代普锐斯采用了溜背的设计,尺寸和车内空间相较于上一代有了较大的提升,风阻系数和油耗更是分别低至0.26cd和2.82L/100km。截至2024年9月,普锐斯在全球范围内取得了500万辆的销量,成为全球最畅销的混合动力车型之一,多次荣获国际汽车大奖。

二、韩国现代的技术引进与自主发展

韩国汽车工业的发展历程,是一部从无到有、从弱到强的奋斗史。20世纪60年代初,韩国汽车工业开始起步,各汽车厂商以组装进口零部件生产整车的方式开始试制汽车,处于对国外技术和零部件依赖性较强的起步阶段。1962年,韩国政府在第一个经济开发5年计划中,确定通过SKD(半散装件组装)方式推动本国汽车工业的发展,到1970年汽车产量仅为2.8万辆。

进入70年代,韩国政府实行“汽车国产化”政策,这成为韩国汽车产业发展的重要转折点。各汽车公司开始大规模引进国外生产技术,开启了技术吸收与自主创新的征程。1973年,现代汽车公司引进日本三菱公司发动机、传动系和底盘技术,经过两年的技术消化与吸收,1975年便开始自己开发生产汽车,并大量向非洲出口,迈出了自主发展的坚实步伐。进入90年代中后期,韩国汽车业在西欧、美洲、东欧、中亚、亚洲和大洋洲建立生产基地,实现生产本地化,在此基础上建立了海外生产体系和全球营销网络。1996年,韩国汽车总产量达到281.3万辆,成为亚洲地区第二大汽车生产国,韩国汽车产业完成了从无到有的资本积累,并初步确立起现代汽车工业生产体系和面向全球的营销网络。1997年,韩国的汽车工业在世界的排名中上升到第4位,出口排第6位,成为名副其实的汽车大国。2007年韩国的汽车产量更是达到408.6万辆,韩国汽车产业在全球汽车市场中占据了重要的一席之地,成为世界汽车产业发展的重要力量。

毕业于新西兰林肯大学。对大众科普知识拥有浓厚兴趣,曾在多个科普期刊上发表过科普文章。关注事实,积极探索前沿科技。

来源: 吉林科普微窗

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普吉林

科普吉林