《电动未来-动力电池安全与科技探秘系列科普》——电动汽车的心脏秘密:动力电池的技术创新之路

从最早让电动汽车跑起来的锂离子电池,到如今备受关注的固态化新型电池,这颗藏在车底的心脏,它怎么能够越来越好用?今天,我们就拆开这“心脏”,看看它的秘密, 以及它如何一步步向更高性能迈进。

一、动力电池的工作机理

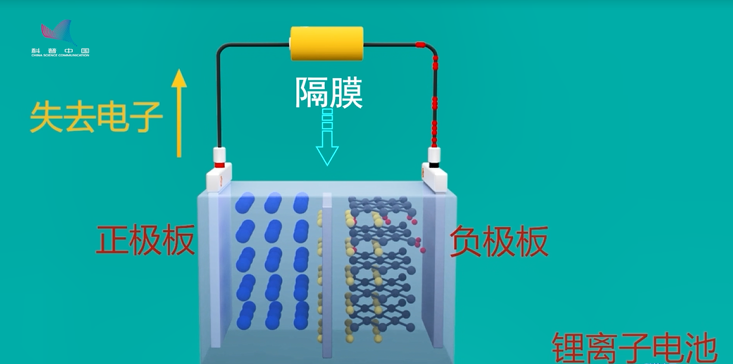

动力电池系统能持续供电,核心在于一套像能量循环系统的设计,最关键的电芯就像可充电的能量罐头,里面的锂离子在充电时从正极转移到负极储存,放电时再跑回正极,这个过程就像抽水蓄能又放水发电。而电解液是它们的通道,温度低了通道会变堵,所以冬天续航会打折,现在的低温电解液和加热技术,就像给通道加了保温层;隔膜则是单向门,只允许锂离子通过,防止正负极直接接触短路。这套心脏还自带多重保护机制,电池管理系统就像电池的值班医生,时刻监测每个电芯的电压、温度,充电快满时会调慢速度,温度过高就启动冷却系统 —— 后者像散热风扇,用冷却液带走热量。外壳和内部的缓冲材料则是防弹衣,碰撞时能吸收冲击的能量,这些设计让电池既有力又安全。

二、电池固态化技术的前世今生

如果您开新能源汽车时总担心 “续航不够用”“夏天充电怕起火”,那电池固态化技术,其实就是科学家们为解决这些烦恼而不断努力的探索。1830年,当时科学家法拉第在研究中意外发现,硫化银、氟化铅这些固体材料具有离子导电性,这就是最早的固体电解质。这就像给电池找到了一种新的血液,和现在我们用的液态电池里的电解液完全不同。不过那时候只是发现了可能性,离造出能用的电池还差得远。

到了20世纪中期,科学家们开始尝试用这种固体电解质做电池,当时的固体材料导电效率太低,电池要么充放电慢,要么存不了多少电,就像跑不快又装不多的油箱,没法实际用在汽车上。真正的突破在上世纪90年代。美国橡树岭国家实验室研发出新型固体电解质LiPON,让离子在固体里的跑动速度大大提升,这才有了可能正常工作的固态电池的原型。这让大家意识到:用固体电解质的电池,可能既不会像液态电池那样漏液起火,还能装下更多能量。

我国在上世纪70年代起就开始了固体电解质和固态电池的研究,近年来进展显著。2016年,我国科研团队孵化出专门做固态电池的企业,尝试把实验室技术推向量产;2018年,能量密度更高的固液混合电池已经能装到汽车上测试;到2024年,国内企业在电池固态化的路线上更进一步,还建成了第一条量产线。电池固态化技术的发展,就是从发现固体电解质的优势,到不断提升固体电解质的综合性能 ,再到让技术落地上车的努力,每一步都是为了让消费者开新能源汽车时更安心、更省心,但每一步也极其艰辛,要攻克的技术难点也很多,需要全行业的科学家们和工程师们的共同努力。

三、液态与固态体系锂离子电池在性能上的差异

从普通人日常用车的感受来说,锂离子电池和固态电池的差异,在续航里程方面,锂离子电池主流电动汽车续航大概在 400-600 公里,日常上下班、周末短途够用,但跑长途可能需要规划充电;固态电池的能量密度更高,同样大小的电池,续航甚至可能达到 1000 公里水平。在耐极端环境方面,锂离子电池冬天很怕冷,低温会让电池里的导电物质变懒,充电和放电能力都变弱;夏天也怕热,过高的温度会加速电池内副反应,让电池寿命下降。而采用固态化技术的电池可能具有更好的温度适应性。在安全方面,固态化技术减少或取消了电池内液态电解质的使用,这使得电池出现起火的概率大幅度降低。

动力电池作为电动汽车的“心脏”,对电动汽车的续航里程、使用寿命和安全性都有决定性的影响。在新能源革命的发展浪潮下,现有的锂离子电池难以全方位满足电动汽车、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、电动飞机等交通工具的性能要求。因此,基于材料体系根本性改变的电池固态化技术受到广泛关注。相比于液态锂离子电池,全固态电池有望实现更高的能量密度、更快的充电速度和更好的安全性,被认为是下一代动力电池技术演进的重要方向之一。

本文为科普中国·创作培育计划扶持作品

作者:中国汽车工程学会

审核:刘鹏 北京理工大学副教授、中国汽车工程学会汽车大数据应用分会副秘书长

出品:中国科协科普部

联合出品:中国汽车工程学会

监制:中国科学技术出版社有限公司、北京中科星河文化传媒有限公司

来源: 科普中国创作培育计划

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国创作培育计划

科普中国创作培育计划