流言:“水果里的果糖不被吸收,所以会得脂肪肝”

近日网上有传言称,水果中的果糖不会被身体吸收,而是直接进入肝脏,转变成脂肪后进行堆积,进而就会引发脂肪肝。这种说法让许多喜爱水果的人感到担忧,甚至开始对水果敬而远之。

流言分析:这种说法以偏概全,存在误导。

水果中的果糖确实会在肝脏中代谢,但“不被吸收”的说法是错误的。事实上,果糖在人体内有其特定的吸收和代谢途径。这种说法将水果与脂肪肝简单划等号,忽视了水果的整体营养价值以及果糖代谢的复杂性,过于片面。

要弄清“水果吃多了会得脂肪肝”这个流言,我们首先要深入了解果糖的吸收和代谢过程。

果糖,作为一种天然存在于水果、蜂蜜和某些蔬菜中的单糖,其甜度高于葡萄糖[1],因此常被食品工业用作甜味剂。然而,正是因为它独特的代谢路径,使得它在营养界备受争议,也成为各种健康流言的焦点。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

果糖并非“不被吸收”

果糖能被人体吸收,但吸收方式和代谢路径与葡萄糖不同。

它通过小肠的“专用通道”(GLUT5 转运蛋白)吸收进入血液,然后经门静脉输送到肝脏进行代谢[2]。肝脏是果糖代谢的核心场所,不像葡萄糖那样可以直接进入全身循环。

果糖代谢不需要胰岛素参与,因此不会像葡萄糖那样快速升高血糖。在肝脏中,果糖通过一系列酶的作用分解,最终可能转化为葡萄糖或脂肪。

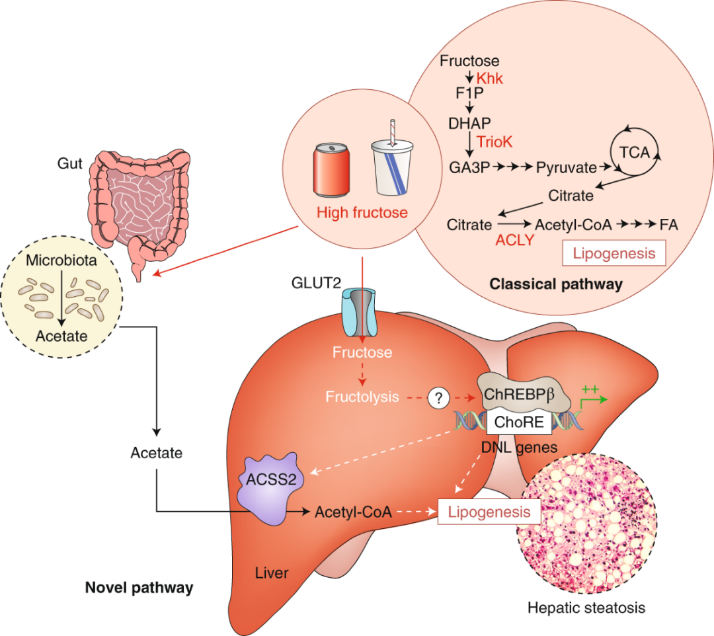

果糖的代谢过程。图源:参考资料[3]

正常情况下,肝脏能够将适量的果糖转化为能量或储存为糖原。只有当果糖摄入量极大时,超出肝脏的代谢处理能力,多余的果糖才会转化为甘油三酯,以脂肪形式储存在肝脏或释放到血液中。

因此,“果糖不被吸收导致脂肪肝”的说法并不准确——果糖可以被正常吸收利用,关键在于摄入量是否超标。

水果≠果糖,对脂肪肝影响不同

流言将“水果”与“脂肪肝”直接关联,这是一种典型的“偷换概念”。实际上,导致脂肪肝的“真凶”并非天然水果,而是过量摄入的“游离果糖”,尤其是来自加工食品中的果糖。

1、水果 vs 加工食品的果糖含量

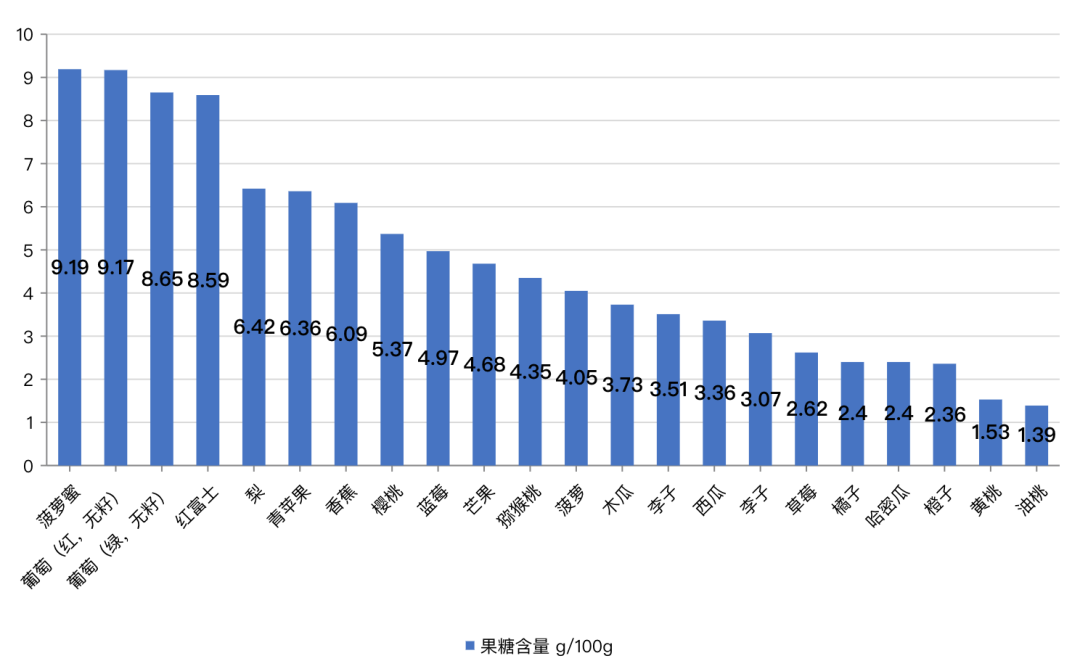

首先,水果中的果糖含量整体看来并不高,大多数含量不足 5%[4]。常见水果的果糖含量如下,大家在选购时可以做个参考⬇️

天然水果中果糖的含量。图源:作者自制;数据来源:美国农业部食物数据库

天然水果中果糖的含量。图源:作者自制;数据来源:美国农业部食物数据库

相比之下,含糖饮料和加工食品中的果糖含量要高得多。

一瓶 500 毫升的普通甜饮料(如汽水、含糖奶茶)通常含有约 50 克左右的添加糖,一些茶饮里含量甚至高达 80g,其中相当一部分是果糖。

因此,从含量上看,正常吃水果所摄入的果糖量是相对安全的,而真正需要警惕的是那些隐藏在饮料和甜点中的“隐形果糖”。

2、水果 vs 加工食品的果糖健康效应

水果中的果糖并不是单独存在,往往还富含膳食纤维、维生素、矿物质和抗氧化物质。这些成分有助于减缓果糖的吸收速度,保护肝细胞免受氧化损伤等。例如,膳食纤维可以在肠道中延缓糖分的释放,使果糖不至于一下子大量涌入肝脏。

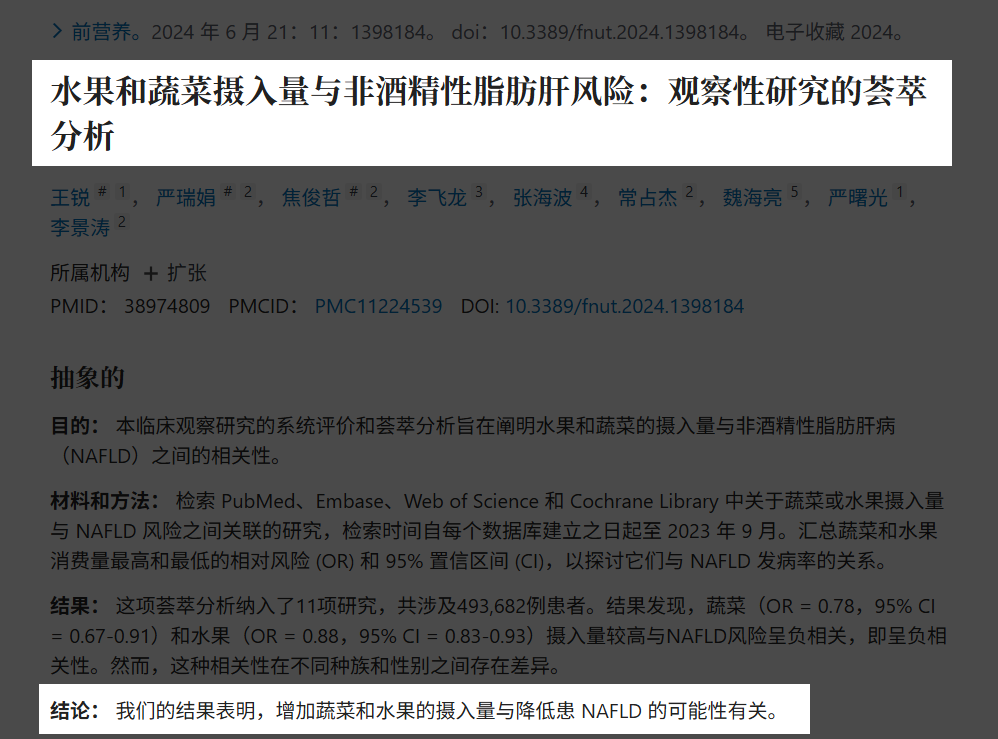

多项研究表明,适量摄入天然水果不仅不会增加脂肪肝的风险,反而可能对肝脏健康有益。例如,一项发表在《营养前沿》(frontiers)杂志上的研究发现,水果和蔬菜的摄入与非酒精性脂肪肝(NAFLD)的风险呈负相关[5]。

图源:参考文献[5]

与天然水果形成鲜明对比的是,高果糖玉米糖浆、果葡糖浆、蔗糖等加工食品中添加的果糖,通常是“游离果糖”,且往往缺乏膳食纤维和其他有益营养素的“保护”。这些食品中的果糖吸收速度快,容易导致短时间内大量果糖涌入肝脏,从而更容易触发肝脏生成脂肪的过程,增加脂肪肝的风险。

科学吃水果,这样做→

既然天然水果中的果糖并非导致脂肪肝的“真凶”,那么我们是否就可以毫无顾忌地大吃特吃水果呢?

答案依然是:任何食物,即使再健康,过量摄入都可能带来负面影响。对于水果而言,适量摄入是关键。

1、建议摄入量

《中国居民膳食指南(2022)》明确建议,成年人每天应摄入 200~350 克新鲜水果[6]。在这个范围内,我们既能充分获得水果中的膳食纤维、维生素、矿物质和植物化学物,又能避免因糖分摄入过多而增加身体负担。

图源:参考资料[7]

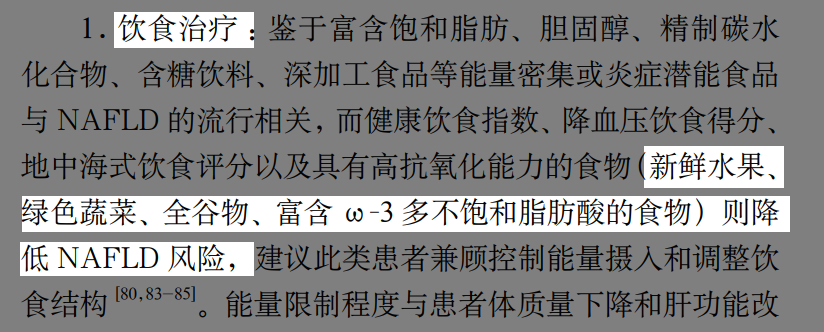

而非酒精性脂肪肝的人群,根据《代谢相关(非酒精性)脂肪性肝病防治指南(2024 年版)》等文献和机构的建议,在治疗时要保证新鲜水果的摄入也要兼顾能量摄入[8],并没有对水果的摄入量进行减量建议。

需要提醒的是,不同水果的果糖含量差异较大,苹果、葡萄以及一些热带水果的果糖含量确实很高。这些水果如果大量食用,果糖总摄入量也会显著增加,最好选择桃、橘子等果糖含量低的水果。

图源:参考资料[8]

2、不要用果汁代替水果

虽然果汁是用水果做的,但是成分有很大区别。

果汁加工时丢失了水果原有的膳食纤维,导致果糖吸收速度暴增。其高浓度果糖(一杯果汁≈3-4 个水果榨取)直接涌入肝脏,超越肝脏代谢能力,迅速转化为脂肪堆积,容易诱发非酒精性脂肪肝。

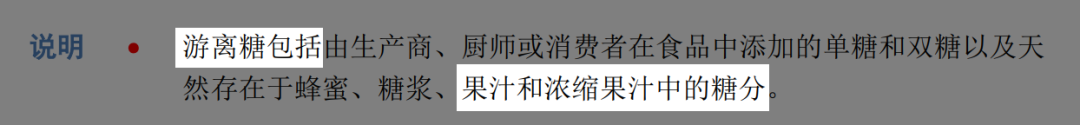

这也是为什么,世界卫生组织会将果汁中的糖,定义为“游离糖”[9]。

游离糖的定义。图源:参考资料[9]

游离糖的定义。图源:参考资料[9]

总之,“水果吃多了会得脂肪肝”是一种不准确的传言。水果中的果糖是可以被人体吸收利用的,正常食用水果并不会导致果糖在体内堆积或直接引发脂肪肝。真正需要警惕的是隐藏在饮料和甜食中的大量添加糖。保持健康的生活方式,合理摄入水果,才能既享受水果的美味,又维护肝脏和全身的健康。

照“谣”镜

此类谣言常将复杂疾病归咎于单一食物,忽视肥胖、高糖饮食、缺乏运动等综合因素。因此,若信息强调“吃XX必得病”,需警惕其片面性。此外,科学结论需结合剂量。例如,权威指南建议每日水果摄入200~350克,正常量无害,但过量(如每日500克以上高糖水果)可能增加风险。若信息未提及“过量”阈值,多为谣言。

因此,面对健康信息,保持理性,多查证、少恐慌,避免被极端言论误导。

参考文献

[1]中国营养学会.中国营养科学全书(第2版/上册)[M].人民卫生出版社,2019

[2]Herman MA, Birnbaum MJ. Molecular aspects of fructose metabolism and metabolic disease. Cell Metab. 2021 Dec 7;33(12):2329-2354. doi: 10.1016/j.cmet.2021.09.010. Epub 2021 Oct 6. PMID: 34619074; PMCID: PMC8665132.

[3]Postic, C. Conversion of a dietary fructose: new clues from the gut microbiome. Nat Metab 2, 217–218 (2020). https://doi.org/10.1038/s42255-020-0185-x

[4]美国农业部食物数据库.https://fdc.nal.usda.gov/food-search?component=1012

[5]Wang R, Yan R, Jiao J, Li F, Zhang H, Chang Z, Wei H, Yan S, Li J. Fruit and vegetable intake and the risk of non-alcoholic fatty liver disease: a meta-analysis of observational studies. Front Nutr. 2024 Jun 21;11:1398184. doi: 10.3389/fnut.2024.1398184. PMID: 38974809; PMCID: PMC11224539.

[6]中国营养学会.中国居民膳食指南(2022版).人民卫生出版社,2022

[7]中国居民膳食宝塔(2022).中国居民膳食指南.http://dg.cnsoc.org/upload/affix/20220426154943388.jpg

[8]中华医学会肝病学分会. 代谢相关(非酒精性)脂肪性肝病防治指南(2024年版)[J]. 中华 肝脏病杂志, 2024, 32(5):418-434. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20240327-00163.

[9]世界卫生组织.指南:成人和儿童摄入量.https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/155735/WHO_NMH_NHD_15.2_chi.pdf

策划制作

作者丨李纯 注册营养师 中国科普作家协会会员

审核丨张宇 中国疾病预防控制中心 研究员/博士 国家健康科普专家 中国医师协会健康传播工作委员会委员

来源: 科学辟谣

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科学辟谣

科学辟谣