粤语(俗称白话,又为广东话),作为岭南文化的“活化石”,承载着广府等粤语地区人民的智慧与情感。

粤语具有九声六调,声调变化比较丰富,保留较多古汉语的特征,是除普通话外在外国大学有独立研究的中国汉语。

我国共有5882万人口使用粤语作为方言,国内外使用粤语人数则多达6800多万。(注:数据来源《中国语言地图集(第2版)》)

粤语方言地图

作为防汛抗旱的重要水利设施,广东省的水库大坝名称内也含大量粤语字,成为彰显岭南文化的独特符号。

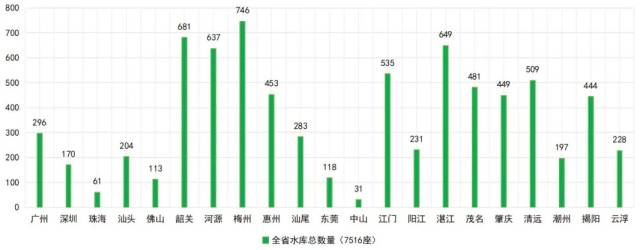

截至2024年12月31日,广东省共有7516座水库(其中,41座大型水库、339座中型水库、7136座小型水库),水库数量约占全国水库总数的7.61%,位居湖南、江西、四川之后,列全国第四位,总库容为454.03×108m³。

广东省水库数量分布图

今天,科小研以5个粤语字的音形义为线索,带你走进广东省水库大坝与粤语文化交织碰撞的世界,领略广东水文化中的“粤”特色。

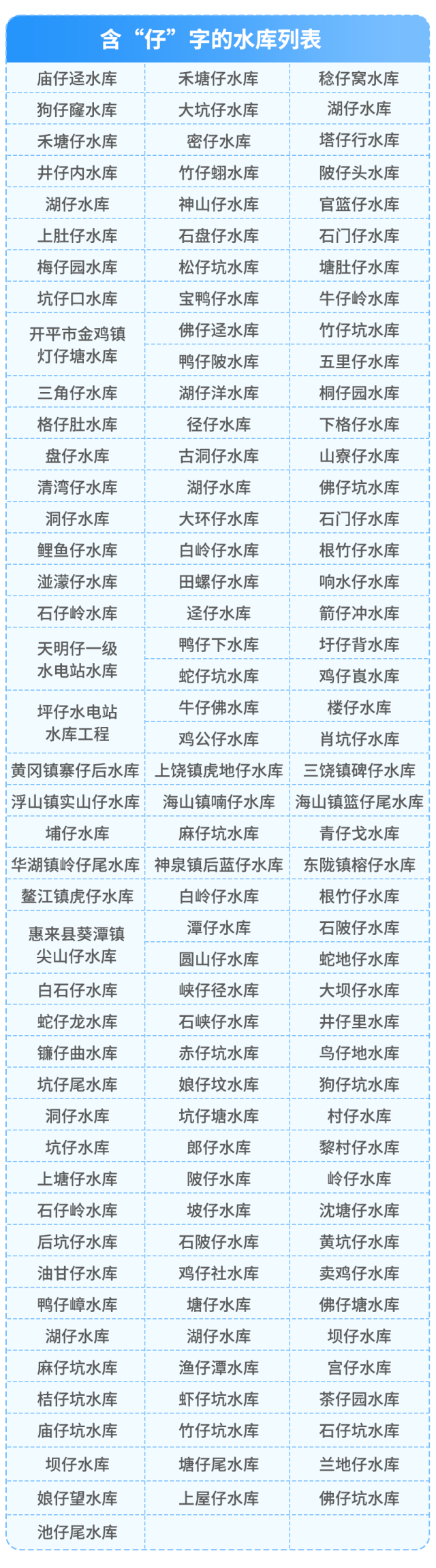

“靓仔!”这句广东街头最常听见的招呼,藏着粤语“仔”字的精髓。在粤语里,“仔”(zai2[粤语拼音,下同],zǎi[普通话拼音,下同])既指“细小的”“幼小的”,也被用作“儿子”之意。“打工仔”“同学仔” 是日常称呼,“细路仔”“雀仔”“古仔”,指“小孩子”“小鸟儿”“小故事”,“仔”字在粤语中使用十分广泛。

广东自古岭南水乡,“仔”字常用于描述小规模农田或水利设施,如“田仔”“水仔”;广东省水库中有135宗水库含有“仔”字,为出镜率最高的粤语字。

宝鸭仔水库,位于恩平市北部沙湖镇,是一座于1958年以灌溉为主,结合防洪、发电、供水、养殖等综合利用建成的中型水库,总库容3182万m³。水库设计灌溉农田2.2万亩,防洪捍卫人口5.92万人,捍卫耕地5.02万亩。名字里的“宝鸭仔”,寄托了岭南农村对游水家禽的喜爱之情,也暗合了对水库的珍惜和重视。

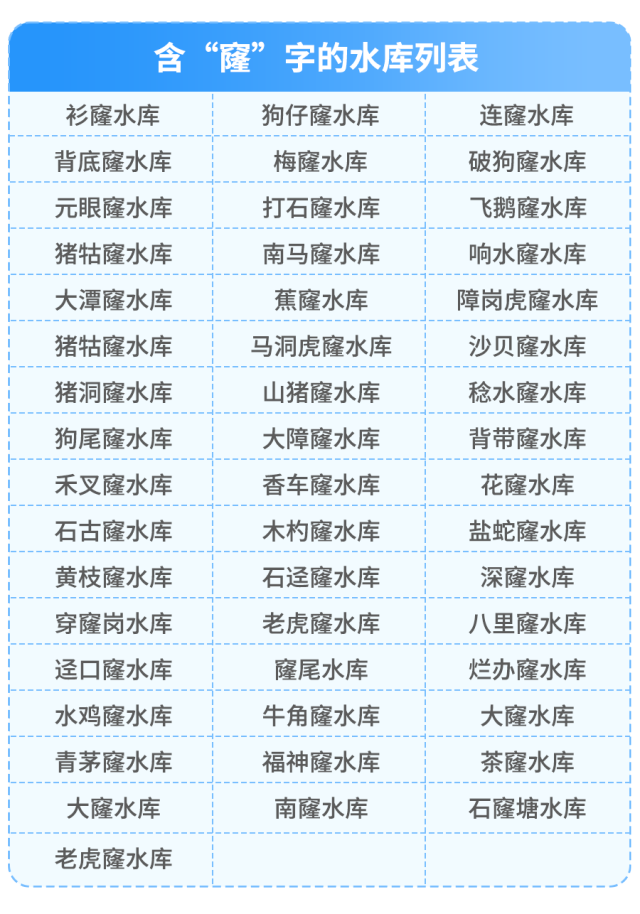

窿(lung1,lóng),光看字形就懂“穴”下有“隆”,指“洞穴”“孔洞”。粤语中,“窿”既可指物理上的洞,也可比喻抽象的问题或漏洞。常见用语如“窿窿罅罅”(所有缝隙)、“鼻哥窿”(鼻孔)、“穷到裤穿窿”(穷困潦倒)、“搵窿路”(找门路)。

广东省内含“窿”字的水库有49宗,其中比较有趣的是,如“衫窿”水库(衣服洞)。

衫窿水库,位于广东省广州市白云区,1956年建成的小(2)型水库,水库的总库容为19.37万m³,大坝为均质土坝,输水涵洞为梯级式放水。名字里的“衫窿”(衣服破洞),生动又形象,就像给大地的“破洞”打上补丁,以防洪为主,默默守护着周边安全。

冚(ham6,kǎn),本意为“覆盖”,后引伸为全部的意思,如“冚唪唥”(所有的);另外,冚作为动词也读作kam2,指盖的意思,如“冚被”,指为盖被子;“天跌落嚟当被冚”,这句粤语谚语里透着广府人的乐观,意为“天塌下来当盖被子”。

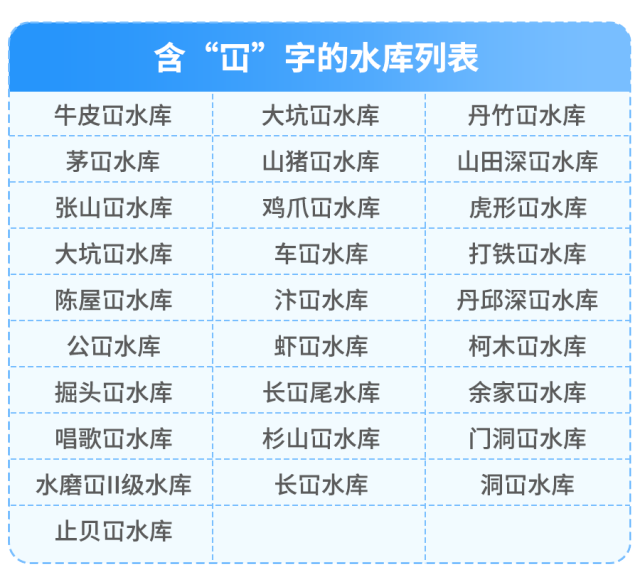

“冚”字常用于描述水库的地形特征,如“冚山”(覆盖山体)、“冚坑”(覆盖低洼地),广东省内28宗带“冚”字的水库藏着防洪蓄水的使命。

丹竹冚水库,位于广州市增城区,是一座于1972年以灌溉兼防洪为主建成的小(1)型水库,灌溉面积达3700亩,总库容191万m³。既灌溉周边农田,又抵御洪水,像一床大地的“被子”,稳稳护住一方水土。

“乸”(naa2,nǎ),左“也”右“母”,指“雌性”“母性”。粤语里“鸡乸”(母鸡)、“老虎乸”(泼妇,带调侃)常见。

据统计,广东省含有“乸”字的水库共10宗(均为中小型水库),其含“猪乸”7宗、“鸭乸”2宗、“鸡乸”1宗,我省建库多在50~60年代,当时人民以农耕为主,猪、鸭是农村家庭的重要经济来源,“乸”象征繁衍与丰饶。

猪乸埇水库,位于湛江市廉江市,是一宗在1967年以灌溉为主、兼顾防洪建成的小(2)型水库,总库容44万m³,既灌溉周边耕地1000亩,又捍卫守护800人安全,暗合水库“滋养万物”的寓意。

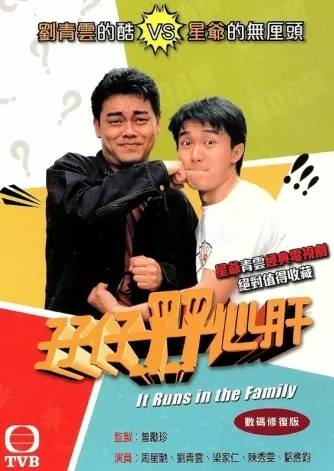

“孖仔”(双胞胎儿子)、“孖女”(双胞胎女儿)“孖”(maa1,mā)在粤语里就是“成对”“双”,自带喜庆感。“孖住上”,粤语对“协同合作”的生动表达。1990年TVB热剧《孖仔孖心肝》,讲的就是一对双胞胎的故事。

广东水库里,含有“孖”字虽少见(仅2宗),为孖髻水库和羊孖坑水库,但藏着“同心协力”的智慧。

孖髻水库,在江门市新会区,是一座在1970年以发电为主,结合防洪功能建成的小(1)型水库,库容为170.53万m³。“孖髻”指两座相连的山峰,水库就建在“双髻”之间,既发电又挡洪,守护1100人及1300亩耕地。

下集预告:“冇”水不成坝?“啖”口清茶聊水库?还有“氹”“廿”“咩”等有趣的粤语字,科小研带你继续解锁广东水库命名里的粤字粤韵!

来源: 粤水科普

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

粤水科普

粤水科普