作者:钱维宏,北京大学物理学院

在地球漫长的演化进程里,大陆漂移宛如一部宏大且持续更新的史诗,西太平洋海底留存的痕迹,恰似这部史诗中精彩的篇章,为我们揭示着亚洲与澳大利亚大陆板块在岩浆流体驱动下来回漂移的奥秘。

一、大陆漂移:地球演化的宏大叙事

大陆漂移并非新鲜概念,大西洋两岸诸多证据早已为其“背书”。北美纽芬兰与西北欧斯堪的纳维亚半岛造山带的对应,非洲开普山与布宜诺斯艾利斯山的同源,大西洋两岸地层、岩石、构造的遥相呼应,非洲南端与南美阿根廷南部构造、岩石、化石的一致,以及大陆边缘的完美贴合,都诉说着大陆曾相连的过往。古生物化石中,中龙、舌羊齿植物化石跨越海洋的分布,气候、煤矿分布、古磁场等证据,也共同勾勒出古大陆分裂、漂移的轮廓。不过,对于驱动大陆漂移的力量,以及大洋中诸多地质构造形成的深层机制,仍需不断探索,而西太平洋的独特地貌,为我们提供了新的解谜线索。

二、西太平洋:大陆漂移痕迹的“陈列馆”

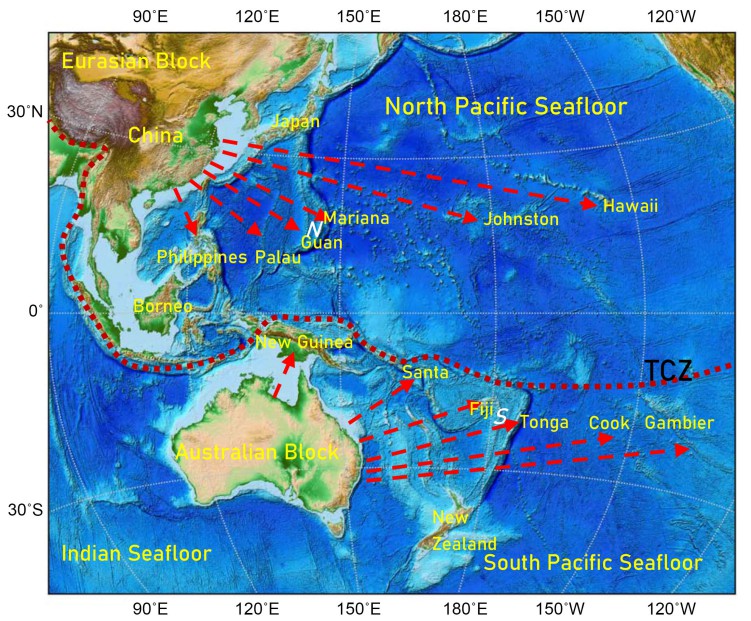

西太平洋低纬度和中纬度区域地形地貌复杂,附图中红色虚线代表地质演化早期上层岩浆流体中的辐合带,它宛如一道“边界”,将西北与西南太平洋海底区域分隔,限制了两个半球大陆漂移残留碎片的穿越,成为解读大陆漂移的重要标识。

(一)西北太平洋:亚洲大陆板块漂移的印记

西北太平洋海底有诸多地理标志,最东端是夏威夷(Hawaii)群岛,其形成常被用地幔柱假说解释,即地幔柱热液物质上涌,太平洋板块移动使热点处形成岛链,但该假说也面临挑战,比如无法充分说明板块持续单向移动的动力。

亚洲大陆板块(含青藏高原)受岩浆流体驱动,与澳大利亚大陆板块存在对称漂移规律。依据岩浆流体辐合带两侧运动的对称性,亚洲大陆板块第一次向东南漂移对应澳大利亚大陆板块第一次向东北漂移,到达夏威夷群岛与甘比尔(Gambier)群岛连成的海山线,彼时南北半球漂移而来的大陆板块汇合形成超级大陆。此后南北半球大陆经历了第一次“回漂”。第二次亚洲大陆向东南漂移到约翰斯顿(Johnston)环礁时对应澳大利亚大陆板块到达库克(Cook)群岛,在辐合带汇合形成第二次超级大陆联合。两个大陆又经历了第二次回漂。第三次和第四次向东南漂移,亚洲大陆分别抵达马里亚纳(Mariana)岛和关岛(Guan)所在经向岛屿弧(图中白色字母N),第五次到帕劳(Palau)海山经线位置,最后一次到菲律宾(Philippines)群岛,后续向西北漂移分开菲律宾-婆罗(Borneo)洲群岛,形成南中国海,这些岛屿群成为亚洲大陆板块东部边缘漂移的“刻度”。从日本列岛到菲律宾-婆罗洲群岛,见证着亚洲大陆板块在岩浆流体驱动下,东南-西北方向来回漂移的轨迹,每一处岛弧-海沟、海山线,都是大陆-新海洋地壳与岩浆流体“互动”留下的印记。

(二)西南太平洋:澳大利亚大陆板块漂移的轨迹

热带西南太平洋海底,六条岛屿群或岛弧-海沟沿海山线分布,从甘比尔群岛到新几内亚群岛,记录着澳大利亚大陆板块的漂移故事。澳大利亚大陆板块受上层岩浆流体驱动,向东北-西南来回漂移。第一次向东北漂移到甘比尔群岛(最长红色虚线箭头),地核与岩浆圈层角动量交换改变运动方向,上层岩浆流体西流,在科里奥利力驱动下向西南漂移,留下甘比尔群岛痕迹;之后流体东流,再次向东北到库克群岛(次长箭头),角动量交换改变又向西南,留下库克群岛及海山;第三次向东北到汤加(Tonga)、新西兰(NewZealand)群岛,因洋壳冷却增厚,漂移变难,向西南漂移留下较厚碎片如新西兰群岛;第四次向东北到斐济(Fiji)群岛,角动量交换改变后向西南,留下山脊-海沟系统,这两次漂移距离相近,形成相邻海山经向分布(白色字母S);第五次向东北到圣塔(Santa)群岛,再向西南留下海山线;最后一次显著漂移到新几内亚(NewGuinea),而向西南漂移后,当前澳大利亚大陆板块北部卡奔塔利亚湾(最短箭头处)与新几内亚岛分离。六个可分辨的海山带或岛弧,清晰呈现出澳大利亚大陆板块在岩浆流体驱动下,向东北-西南往复漂移的历程,大陆边缘到达位置的变化,如同在海底“书写”漂移的“日记”。

三、岩浆流体驱动:大陆漂移的“幕后推手”

上层岩浆流体是大陆漂移的关键驱动力。地核与岩浆圈层角动量交换,改变岩浆流体运动方向,进而驱动大陆板块漂移。比如澳大利亚大陆板块,在角动量交换影响下,上层岩浆流体西流、东流的切换,配合科里奥利力(本质上是宇宙膨胀力的一个分量),使其在东北-西南方向来回移动;亚洲大陆板块同理,受辐合带两侧流体运动对称影响,与澳大利亚大陆板块漂移轨迹呈现对应关系。

岩浆流体运动还影响着地质构造形成。洋中脊形成常被认为与地幔上升流、板块分离有关,西太平洋海底的海山、岛弧,也是大陆板块漂移与岩浆流体相互作用的结果。大陆板块漂移时,与海洋板块碰撞、分离,岩浆喷发、冷却,塑造出多样地貌,而岩浆流体的动态变化,如地转偏向力、角动量交换引发的流向改变,让大陆漂移并非单向、匀速,而是充满“来回往复”的动态过程,这些过程共同编织出西太平洋复杂又有序的地质“织锦”。

四、对称与秩序:混乱地质中的深层逻辑

在西太平洋看似混乱的地形中,存在着深层次对称与秩序。岩浆流体辐合带两侧,亚洲与澳大利亚大陆板块漂移轨迹对称,新几内亚与婆罗洲-菲律宾群岛漂移对称,新西兰群岛向北与日本列岛向南延伸的岛弧对称(白色字母S和N)。虽因多个大陆板块漂移碰撞、山脉力矩导致岩浆流体局部扰动,以及冷却海洋地壳受流体驱动产生其他海山线,使对称并非绝对,但早期地貌结构的对称特征仍可识别,这表明地质构造系统虽复杂,却遵循内在规律,大陆漂移在岩浆流体驱动下,有着“对称往复”的潜在逻辑,如同大自然用地质“笔触”,在西太平洋描绘的对称美学画卷。

五、延伸与启示:全球大陆漂移的“西太平洋视角”

西太平洋的大陆漂移痕迹,并非孤立存在。在岩浆流体辐合带两侧,北美、南美、非洲大陆板块,也受上层岩浆流体驱动来回漂移,在东太平洋、大西洋海底留下痕迹,地中海闭合-开放也与附近大陆板块来回漂移相关。这启示我们,从西太平洋的研究出发,可拓展到全球大陆漂移的探索,将不同大洋、大陆的地质痕迹串联,构建更完整的地球演化模型。

通过剖析岩浆流体驱动下大陆来回漂移的机制,能更深入理解地球内部圈层相互作用,以及这种作用如何塑造地表形态、影响生物演化、气候变化等。比如古气候中冰川作用痕迹的分布,可借助大陆漂移轨迹重新解读;煤矿等资源分布,也能从大陆曾处纬度、植被演化角度,结合漂移历史分析,为资源勘探、地质灾害研究等提供更深远的理论支撑。

西太平洋海底的大陆漂移痕迹,是地球演化的珍贵“密码本”。亚洲与澳大利亚大陆板块在岩浆流体驱动下的来回漂移,以海山、岛弧为“字符”,书写在西太平洋的地质“书页”上。从这些痕迹中,我们解码出岩浆流体驱动的力量、大陆漂移的往复轨迹、地质构造的对称秩序,也看到全球大陆漂移研究的广阔前景。未来,随着探测技术进步、研究深入,西太平洋还将为我们揭开更多地球演化的奥秘,让我们更清晰地看见这部宏大地质史诗的全貌,理解我们脚下这片星球,如何在漫长时光中,因岩浆涌动、大陆漂移,塑造出如今的模样,又将走向怎样的未来。

参考文献

[1] 钱维宏 (2020) 真实世界:宇宙和地球大气中的结构与扰动. 江苏凤凰科学技术出版社,pp358.

[2] Qian WH (2023) A Review on the Study of Continental Drift and Numerical Simulation Associated with the Early Earth Core-Magma Angular Momentum Exchange. Open J Geology, 13:980-1006.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏