作者:钱维宏,北京大学物理学院

在科学的长河中,有些理论的提出如同一颗石子投入平静的湖面,激起层层涟漪,彻底改变了人们对世界的认知。大陆漂移学说便是这样的一颗石子,而阿尔弗雷德•魏格纳则是那位投石者。魏格纳的名字与画像,也因此常被镌刻在中小学的科学画廊中,成为科学探索精神的象征。

魏格纳,这位德国气象学家,本科专攻天文学,却对地质学怀有浓厚兴趣。1910年,他在研究地图时,偶然发现大西洋两岸的轮廓惊人地吻合,仿佛曾是一个整体被撕裂开来。这一发现点燃了他的好奇心,促使他深入探究。1912年,魏格纳在德国法兰克福的一次地质研讨会上首次阐述了大陆漂移的观点;1915年,他的著作《大陆与大洋的起源》出版,系统地构建了大陆漂移学说的理论框架。

魏格纳认为,地球上的大陆曾是一个统一的巨大陆块,即泛大陆(或称联合古陆),其周围则是泛大洋(或称联合古洋)。其描述的大陆漂移过程是:较轻的硅铝层大陆漂浮在较重的、由硅镁层构成的大洋地壳之上,在地球自转产生的离心力与天体引潮力的作用下,泛大陆逐渐分裂,各大陆块缓慢漂移至如今的位置,由此形成了大西洋、印度洋等大洋,而泛大洋则逐渐收缩为太平洋。

为支撑这一学说,魏格纳从多个领域搜集证据。在地质学领域,大西洋两岸的非洲与南美洲地层中,岩石类型、褶皱构造能够完美对接;古生物研究也提供了有力佐证,例如,一种生活在淡水或微咸水中的爬行类——中龙的化石,以及舌羊齿植物化石,广泛分布于非洲、南美洲、印度及南半球各大陆的晚古生代地层中。这些化石的分布格局,清晰表明这些大陆曾紧密相连;古地磁研究亦显示,许多大陆块当前的位置并非其初始位置,而是经历了或长或短的漂移过程。

然而,在当时,魏格纳的大陆漂移学说并未得到广泛认可。其关键症结在于,他所提出的大陆漂移动力——地球自转产生的离心力与天体引潮力,经当时物理学家计算,其大小根本不足以推动广袤的大陆。尽管大陆漂移学说在动力机制上存在缺陷,但魏格纳的理论依然为后来的地质学研究开辟了全新的方向,也为板块构造学说奠定了重要基础。

大陆漂移学说的接力:海底扩张与板块构造

魏格纳的大陆漂移学说,如同在地质学土壤中埋下的一颗种子,虽暂时被质疑的阴霾所笼罩,却在岁月流转中顽强孕育。至20世纪60年代初,随着海洋探测技术的突飞猛进,海底扩张学说破土而出。该学说认为,地幔软流层物质的对流上升,促使海岭地区形成新的岩石圈,并推动整个海底地壳向两侧扩张。这一观点为大陆漂移学说注入了新的活力,在一定程度上弥补了其动力机制的短板,使其开始具备更强的说服力。

在海底扩张学说的坚实基础上,板块构造学说也在1967年应运而生。板块构造学说认为,地球的岩石圈被划分成若干板块,这些板块如同在传送带上一般,于地幔软流层上缓缓移动,而大陆仅仅是传送带上搭载的“乘客”。这一学说巧妙地整合了大陆漂移学说和海底扩张学说,构建起一个更为全面、完善的理论框架。

板块构造学说指出,板块之间的相互作用主导着地球的地质活动。板块相互作用主要分为三种类型:汇聚型边界是指两个板块激烈碰撞,由此造就了山脉、海沟等复杂的地质构造;离散型边界是指两个板块逐渐分离,新的洋壳得以诞生;转换型边界是指两个板块相互剪切,形成断层。

板块构造学说的问世,极大地推动了大陆漂移学说被广泛认可的进程。不过,关于大陆漂移具体的动力机制,科学界依然争论不休。地幔对流、板块俯冲和地幔柱等因素对大陆漂移的影响,目前来看多为局地尺度的热力异常驱动,难以解释行星尺度的大陆板块分裂以及跨洋盆尺度的漂移现象。

地幔对流:现代洋中脊剖面上的环流

地幔是地球内部的重要圈层,位于地壳之下,厚度约达2900千米。在地幔深处,高温高压的环境使得物质处于半流体状态,能够发生对流运动。地幔对流的主要驱动力被认为源于地球内部的热不均匀分布,可能源于局地放射性元素的衰变,或是来自于地球深部的高温物质。这些热量促使地幔物质温度升高,密度降低,进而上升;当上升的地幔物质抵达地壳底部时,会逐渐冷却,密度增加,随后下沉。如此一来,上升与下沉的循环往复,便形成了地幔对流和大尺度的环流。

行星尺度的洋中脊,例如南北跨度长达约17,000千米的大西洋洋中脊,是地幔对流的关键场所。大西洋洋中脊独特的南北“S”型弯曲走向,与两岸的海岸线走向高度吻合,这不禁让人推测,以洋中脊为中心的地幔对流或许正是原始大陆分裂并向两侧漂移的驱动力,从而成为大陆漂移的重要动力来源。此外,地幔对流对板块的俯冲和碰撞过程也有着显著影响。当两个板块相互碰撞时,地幔对流所产生的热量和压力,会改变板块的俯冲角度和速度,进而影响左右大陆板块的运动方向与速度。

然而,地幔对流的动力机制依然谜团重重。魏格纳提出的泛大陆或联合古陆,实际上是两个半球极地原始大陆分裂并漂移至低纬度地区的结果,那么在那个时期,驱动大陆漂移的力量究竟是什么呢?古生物研究发现的中龙化石分布现象,有力地表明了联合古陆曾经存在。但板块构造学说所描述的大陆板块在地幔软流层上如传送带般移动的现象,在现代却并未实际观测到。

全球海洋中分布着众多洋中脊,仅西太平洋就有多条类似洋中脊的岛弧,印度洋也有三条主要的洋中脊。按照常理,每条洋中脊两侧都应存在大陆板块,可事实并非如此。即便像大西洋洋中脊两侧存在大陆板块的情况,从逻辑上讲,也应该是先有洋中脊的形成,而后才出现地幔对流。那么,行星尺度的大西洋洋中脊究竟是如何形成的?为何洋中脊上会记录有古地磁条带?实际上,地幔对流的规模、速度和方向,受到地球内部多种复杂因素的综合影响,诸如地幔物质的成分、温度、压力等。目前,科学家们借助地震波探测、地球物理模型等先进手段深入研究地幔对流,然而,其复杂的动力机制仍未被完全揭示。

圈层之间角动量交换:岩浆流体驱动大陆漂移

除了地幔对流,现代地球圈层之间的角动量交换,也是地球内部运动的关键驱动力之一。现代地球宛如一个复杂精妙的多圈层系统,涵盖内外地核、地幔、地壳、大气圈、水圈等多个圈层。这些圈层之间存在着错综复杂的相互作用,其中角动量交换尤为重要。但需要明确的是,当前我们所看到的地貌,是地球漫长地质演化史上圈层之间相互作用遗留下来的痕迹,因此,必须从地质历史的宏观视角去探寻其成因。

地球早期的圈层结构,恰似一颗鸡蛋:蛋黄是地核,蛋壳是地壳,蛋白则是早期的岩浆圈层;随着时间的推移,岩浆圈层逐渐冷却,形成了如今的地幔。在地球演化的早期阶段,地核与岩浆圈层之间的相互作用以及角动量交换,使得早期位于两个半球和极地的较厚地壳发生四分五裂[1,2]。在表层岩浆流体相对地核向东及地转偏向力向赤道流动的驱动下,来自两个半球的分裂大陆前端逐渐漂移至热带地区,其中心位置大致位于地中海区域[3,4]。来自不同半球的大陆板块在此相互碰撞,进而形成边缘隆起,这便是魏格纳所定义的联合古陆,外围是联合海洋。联合古陆实际上已经是第一次大陆漂移汇聚的结果,只有南极洲大陆被岩浆驱动漂移到了南极附近。南半球大陆分裂漂移前的南极位置是在南非大陆上。

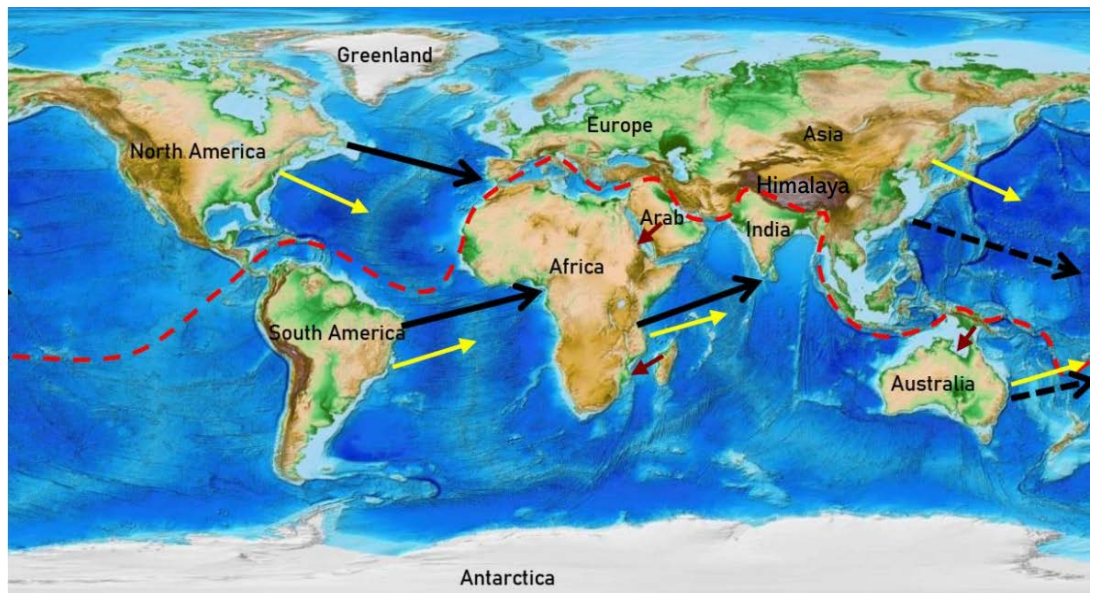

随后,当地核获得角动量而岩浆圈层失去角动量时,岩浆流体的运动方向转变为向西和向极,这一变化驱动联合古陆沿着原来的裂缝再次分裂,并朝着与之前相反的方向漂移,即所谓的“回漂”。但这些大陆板块已无法再回到两极附近,原因在于第一次漂移后,裸露的岩浆冷却形成了新的海洋地壳,这成为了大陆板块漂移的阻碍,并在边界处形成隆起的山脉或高原。相邻大陆上古化石分布的同源性,便是这次大陆漂移的有力证据。

联合古陆的中心——地中海,恰好位于南侧非洲板块和北侧欧洲板块的中间,这里曾是地球早期地壳下的岩浆流体辐合带和地壳上的海洋。当联合古陆发生向西和向极方向的漂移后,南美洲大陆板块向西南方向移动,北美洲大陆板块向西北漂移,大西洋由此逐渐形成。

当地核与岩浆圈层再次发生方向相反的角动量交换时,非洲大陆板块向东北漂移,欧洲大陆板块向东南漂移,其前方强大的碰撞力量促使青藏高原再次隆起。南美洲大陆板块向东北漂移以及北美洲大陆板块向东南漂移的过程中,由于新形成的大西洋已经冷却并形成了新的海洋地壳,它们无法再漂移到非洲大陆板块的边缘,只能向东漂移至现在大西洋洋中脊的位置。

当地核与岩浆圈层又一次发生相反方向的角动量交换时,南美洲大陆板块向西南漂移,北美洲大陆板块向西北漂移,在它们的东侧边缘便留下了南北方向上行星尺度的边缘堆积物——大西洋洋中脊。实际上是大陆板块漂移后边缘遗留下来的海洋山脉。根据当时海洋山脉的平衡条件,它的高度与其陷入岩浆中的深度成正比。所以,即使到今天,当岩浆相对于海洋地壳发生运动和压力出现异常时,岩浆便会从洋中脊较为薄弱的地方涌出,到达地球表层,引发火山喷发。

在此之后,全球大陆板块在地核与岩浆圈层的角动量交换过程中,又经历了数次来回漂移。每次全球大陆漂移都裂开很多的大口子,让岩浆裸露,形成全球高温,生物面临一次灾难。但每次漂移的距离都逐渐减小,大陆漂移的平静期,生物会得到新生。最终,地球内部的圈层角动量交换,更多地表现为不同海陆板块之间、不同大陆板块之间以及不同海洋板块之间的地震活动,明显的大陆漂移现象已不再出现。洋中脊两侧那些平行的地磁条带,正是地核与岩浆圈层角动量交换方向性逆转的忠实记录。

探索不息:大陆漂移的故事仍在续写

从魏格纳凝视地图时的灵光一闪,到海底扩张学说为大陆漂移找到“传送带”,再到板块构造学说搭建起地球活动的宏观框架,乃至对不同圈层之间角动量交换的深层探索,人类对大陆漂移的认知始终在接力中前行。每一种理论都像拼图的一块,既解答着过往的疑惑,也留下新的谜题——那些驱动大陆跨越亿年、穿越沧海的力量,或许仍藏在地球深处的岩浆涌动里,藏在板块碰撞的轰鸣中,藏在古地磁条带默默记录的过去时光密码里。

但正是这种“已知”与“未知”的交织,构成了科学探索的魅力。从泛大陆的聚合分裂到今天七大洲的格局,地球的故事从未停止书写,而人类对它的解读,也必将在质疑、验证、突破中继续延伸。或许未来某一天,当我们真正读懂那些深藏地下的动力密码,便能更清晰地看见这颗蓝色星球上每寸土地在亿万年中的迁徙轨迹,也更深刻地理解生命与家园共同演化的壮阔史诗。

参考文献

[1] 钱维宏 (1994) 行星地球动力学引论. 气象出版社,pp213.

[2] 钱维宏(1997)试论冈瓦纳古陆的形成和裂解. 地质力学学报,3(1): 21-29.

[3] 钱维宏 (1999) 地壳形成和大陆漂移的一种解释. 地质力学学报, 5(3): 47-52.

[4] Qian WH, Du J (2023) A Study on the Plate Tectonics in the Early Earth Period Based on the Core-Magma Angular Momentum Exchange. Open J Geology, 13: 598-621.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏