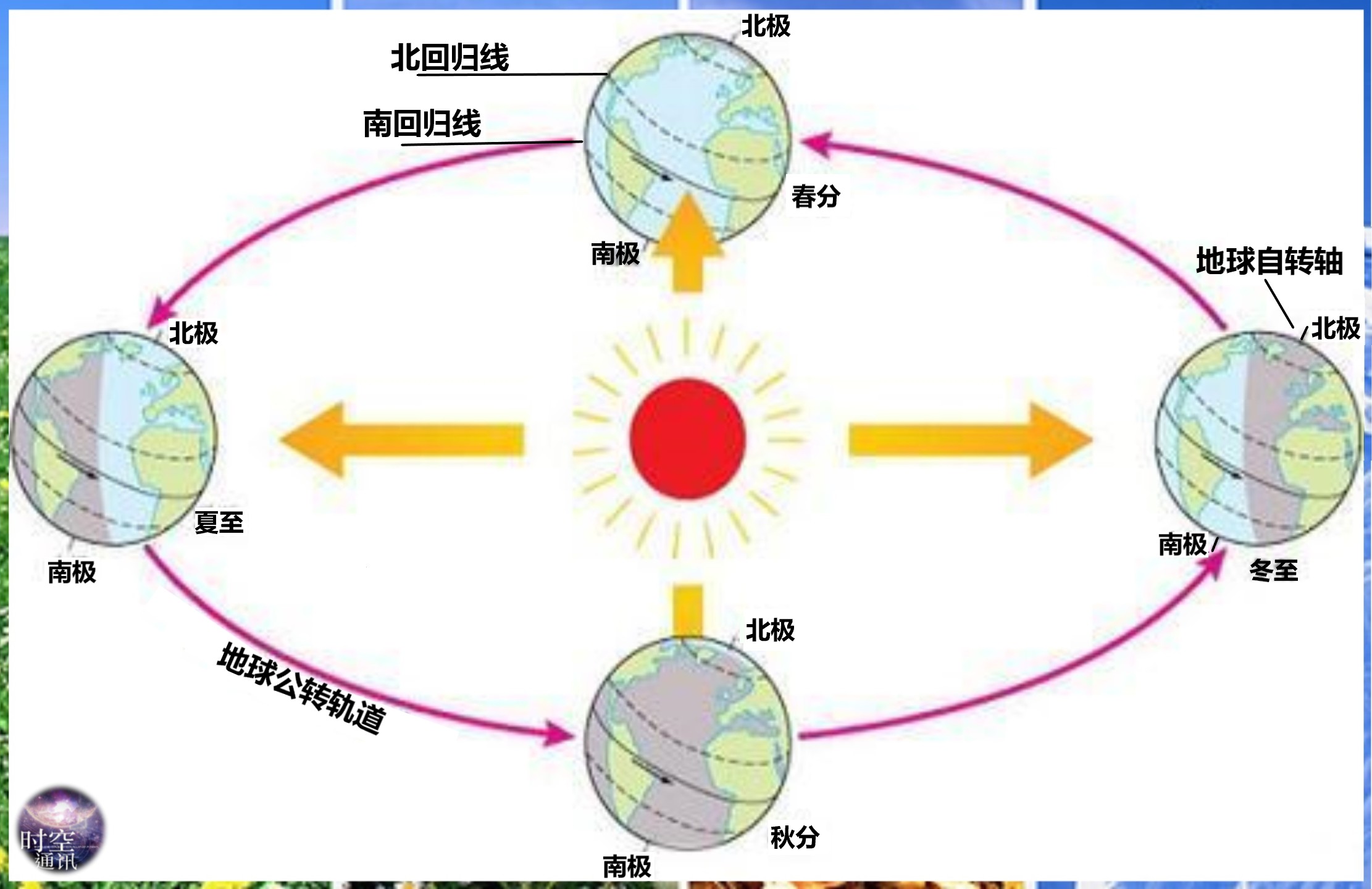

简单地说,地球运动有点像汽车轮子,既有自转,又有公转。自转就是围着看不见的自转轴,每天转一圈,约24小时;而在自转的同时又绕着太阳转圈圈,又叫公转,转一圈就是一年。年年周而复始,就有了一年又一年。

由于地球自转轴有约23.4°的倾角,又叫黄赤夹角,就像一个歪着脖子转圈圈的过程,太阳直线照射在地球上的那个点就会在南北回归线之间移动,直线照射到的地方就会最热,而最斜照射的地方气温就最低,由此就有了一年四季春夏秋冬。

那么,既然是围绕着太阳转一圈就是一年,为啥又有恒星年与回归年之分呢?因为虽然两种年都是围绕着地球转一圈,但时间则有不同。恒星年的时间约为365.2564天,回归年的时间约为365.2422天。

天文学家为了简化计算(避免平年、闰年的长度差异),便以儒略历的平均年长为基础,定义了 “儒略年” 作为固定时间单位。1 儒略年 = 365.25 天,每天按 86400 秒(平太阳时)计算,因此总时长为 31557600 秒。真空光速值为299792458m/s(米/秒),1光年距离就是9460730472580.8公里,约为9.46万亿公里。

恒星年与回归年的区别

恒星年和回归年是天文学中描述地球公转周期的两个重要概念,它们的起点、终点参照物及本质差异源于地球自转轴的岁差运动,具体区别如下:

一、恒星年:以 “固定恒星” 为参照物,准确反映地球公转一周的时间

起点与终点:以地球公转轨道上某一点为起点,当地球再次回到与某一遥远固定恒星(通常选取天球上的固定参考点,如春分点在恒星背景中的 “瞬时位置”)连成一线时,即为一个恒星年的终点。

这里的 “固定恒星” 是指距离地球极其遥远的恒星(如天鹰座的牛郎星、天琴座的织女星等),由于距离过远,其在天球上的位置可视为 “固定不变”(忽略恒星自行的微小影响)。

本质含义:地球绕太阳公转 360° 的真正周期,是地球公转的物理周期。时长:约 365 日 6 时 9 分 10 秒(365.2564 日)。

二、回归年:以 “春分点” 为参照物,反映的是季节更替

起点与终点:以春分点(太阳直射赤道且向北移动的瞬间,即北半球春分日)为起点,当地球公转一周后,太阳再次回到春分点时,即为一个回归年的终点。

关键差异:春分点并非固定不动!由于地球自转轴的岁差(自转轴缓慢摆动),春分点会沿着黄道面向西缓慢移动(每年约 50.29 角秒),导致其在恒星背景中的位置不断变化。因此,回归年的参照物是 “移动的春分点”。

本质含义:太阳连续两次经过春分点的时间间隔,是季节变化的周期(与地球上的气候、节气直接相关)。时长:约 365 日 5 时 48 分 46 秒(365.2422 日),比恒星年短约 20 分 24 秒。

三、恒星年与回归年核心区别

两者的时间差(约 20 分 24 秒)被称为 “岁差常数”,本质是地球自转轴岁差导致春分点每年西移的结果。由于回归年直接对应季节变化,我们日常使用的公历(如一年 365 天,闰年 366 天)就是以回归年为基础制定的,而恒星年则更多用于天文学中精确描述地球的公转轨道参数。

回归年的实际时间是365.2422天,公历(阳历)设定平年为365天,就少了0.2422天。为了弥补这个时间差异,就4年设定1个闰年,补足1天,为366天。这1天的时间差就设置在2月,平年2月平,为28天;闰年2月闰,为29天。

恒星年与回归年形成的根本原因

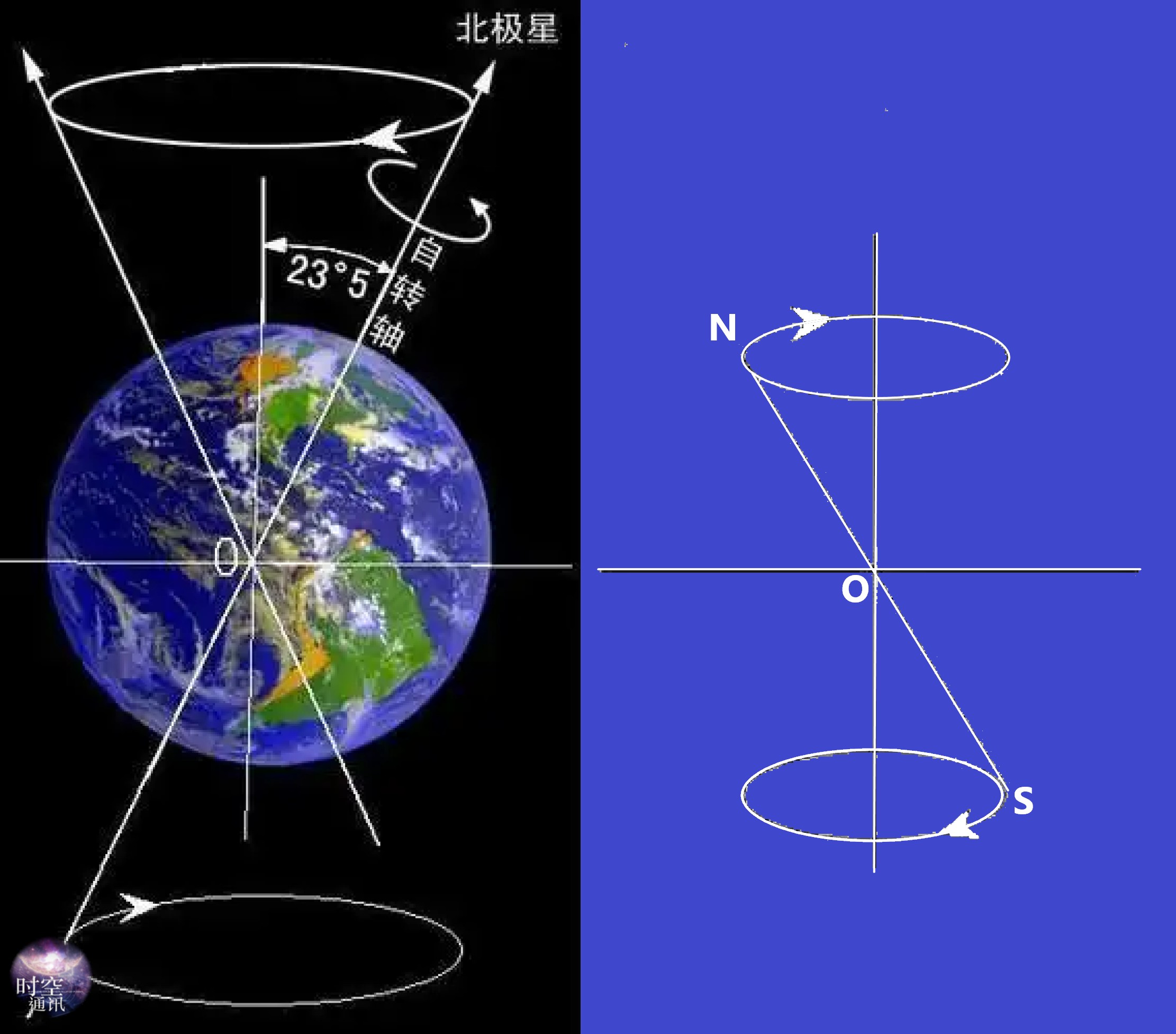

地球一直围绕着一根看不见的自转轴在自转,但这根自转轴并非像板上钉钉那么纹丝不动,而是像我们小时候抽的陀螺旋转时那么的晃动。这种摆动导致地球自转轴指向的天区逐渐变化,进而影响了春分点(或秋分点)在黄道上的位置缓慢西移,因此也被称为 “春分点岁差”。

为什么地球会出现这种陀螺摆动现象呢?

虽然我们常说地球是圆的,但并非完美球体,而是赤道略鼓起、两极稍扁的扁球体。太阳和月球对地球赤道隆起部分的万有引力存在差异,会产生一个垂直于地球自转轴的力矩(“进动力矩”)。这个力矩持续作用,导致地球自转轴绕着垂直于黄道面(地球公转轨道平面)的轴线缓慢旋转,形成类似陀螺的进动。

因此,形成自转轴摆动的根本原因是地球本身并非完美球形,且受到月球、太阳等天体引力影响,导致自转和公转“受力不均”。但这种摆动又是有规律的,约 25800 年为一个周期,在一个完整周期内,自转轴指向的天区会绕黄道轴旋转一圈。这样,春分点每年就会沿黄道向西移动约 50.3 角秒,也就是约 71 年移动 1 度。

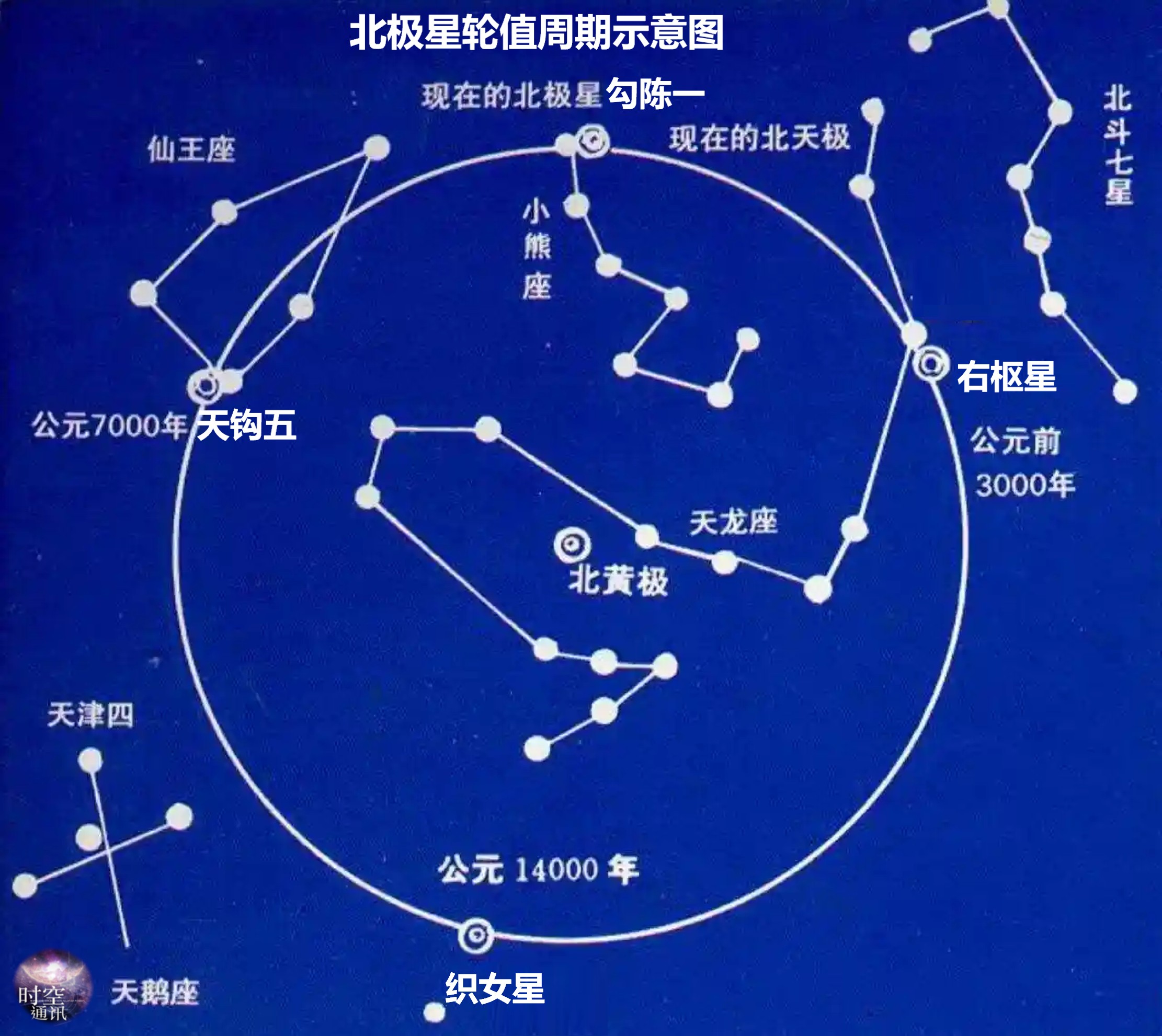

回归年与恒星年的时间差,导致了人类对天体的观测变化。随着自转轴在天区一个周期画出一个圈圈,自转轴指向的北极星就不是专注于一颗,而是会围绕着这个虚拟的圈圈更替出现。如公元前 3000 年的北极星是天龙座 α 星,又叫右枢星;现在的北极星是小熊座α星,又叫勾陈一;约 1.2 万年后,天琴座α星,即织女星将成为新的北极星。

人类很早就发现了这种“岁差”现象。

古希腊天文学家喜帕恰斯(约公元前 130 年)通过对比前人观测数据,首次发现岁差现象,测算出春分点每百年西移约 1 度(与现代值接近)。中国古代天文学家虞喜于公元330年独立发现了岁差现象,提出“五十年退一度”的结论,首次区分了恒星年与回归年两个概念。

岁差是地球运动的重要特征,对天文观测、历法制定和古天文遗迹的解读都具有关键意义。简单来说,岁差是地球自转轴的 “缓慢摇头”,它让天空的 “坐标系统” 随时间悄然变化,是宇宙尺度下地球运动的微妙印记。

时空通讯原创文章,请尊重作者版权,感谢阅读,欢迎讨论。

来源: 时空通讯

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

时空通讯

时空通讯