一、基本概述

氢基燃料(hydrogen-based fuel)是指以氢为主要原料转化形成的二次能源,生产过程通常为“可再生能源发电-电解水获取绿氢-以绿氢为重要原料通过系列化学反应生成其他能源形式”。目前技术条件下获得的产品主要有绿氨、绿色甲醇、绿色航煤等。与传统的碳基能源(如煤炭、石油)相比,氢基燃料具有更低的碳排放和更高的环境友好性。

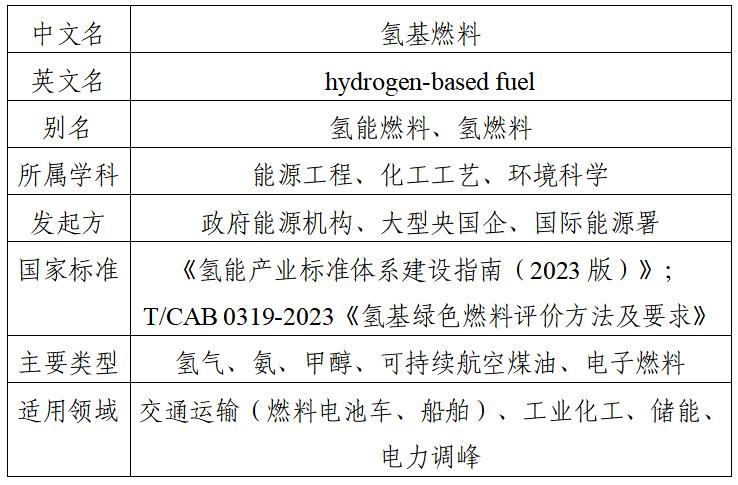

二、分类信息

三、详细解释

“氢基燃料”是一个比较宽泛的概念,不仅指纯氢气,还包括利用氢气与其他元素(如碳、氮)结合生成的合成燃料或含氢的液态、固态载体。其核心在于:利用氢气(尤其是通过可再生能源电解水产生的“绿氢”)作为基础原料,来制造更易于储存、运输和使用的燃料形式,目前技术条件下获得的产品主要有绿氨、绿色甲醇、绿色航煤等。

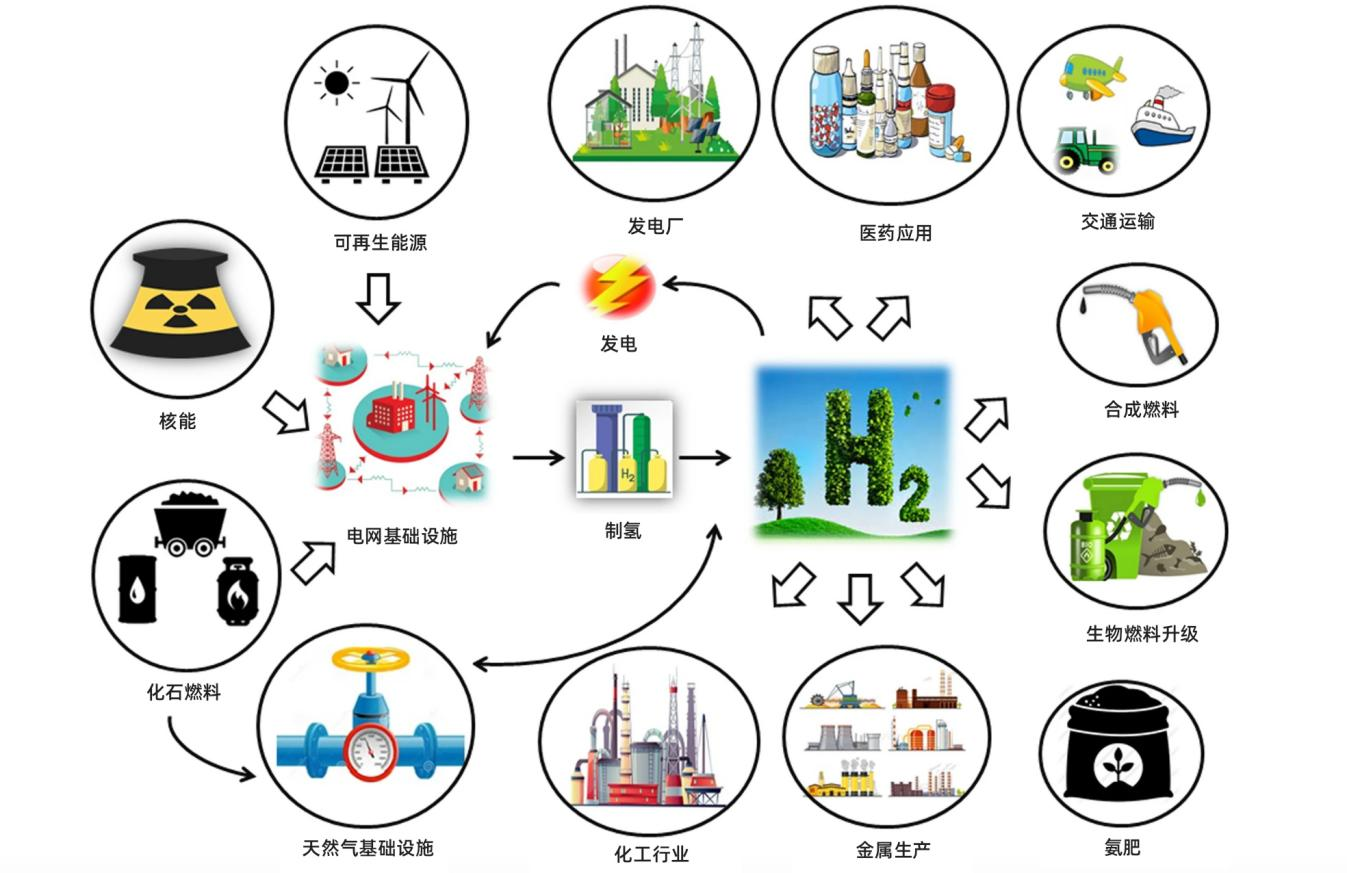

氢基燃料体系主要包括三个关键环节:氢气制备(电解水或化石燃料,结合碳捕获的封存和利用技术)、储运(高压气态或液态的液氨/甲醇输运)和终端转化(燃料电池发电、氢内燃机燃烧动力或化工用途)。绿色制氢利用可再生电力运行电解槽;绿氨或甲醇等载体便于运输,适用于远距离或多场景;燃料电池则在运输与固定源排放上实现零碳排放。

图1 氢气制备和应用领域示意 (图源:汉化自参考来源[2])

氢基燃料具有高能量密度、安全清洁与兼容多场景需求等多项优势,可满足产业脱碳与能源结构优化的双重需求。但其制氢成本高、储运技术复杂和安全监管尚不完善,仍需通过技术标准与供应链优化加以解决。

四、应用领域/前景

氢基燃料在各领域具备重要应用价值。

在交通领域:燃料电池具备快充、低温启动强、续航长的优势,适用于重卡、公交、商用车与航运等场景。

在工业领域:绿氢可替代炼钢、化工等行业中的氢源,实现低碳化生产。

在能源系统领域:氢可作为载体用于长期储能、调峰和平衡风光波动发电输出。

目前,从供给链到应用场景,各种气态与液态氢载体正在政策推动和市场试点下快速发展。未来,产业成本持续下降,氢基燃料将在工业中嵌入成为高载、高效、零碳排的关键能源载体。未来,氢基燃料作为一种清洁、低碳的能源形式,将逐渐成为全球能源转型的重要组成部分,发展潜力巨大。

2023年,我国发布《氢能产业标准体系建设指南》,规划建设覆盖制备、储运、加注与应用的完整标准链,并已启动30余项国家标准制修订工程,包括 GB/T 42855‑2023、GB/T 44243‑2024、GB/T 44457‑2024 等关键标准,涵盖氢气品质、电泳装置、压力容器、安全运行和系统风险控制等诸多关键环节。

五、绿色应用难点

氢基燃料具备脱碳潜力,但也存在一些争议和亟须解决的问题。

第一,所谓“蓝氢”仍需要关注甲烷泄漏风险,其整体碳效益利弊仍有争议。第二,绿氢价格高昂且未来成本下降路径需验证。第三,氢气对安全性要求较高,加压、泄漏与爆炸风险需要严格监管;部分氢基液体燃料(如绿氨、绿甲醇)在制储运销及应用的不同场景下具有一定等级泄露、致毒和易燃易爆的社会风险,需要配备更成熟、完整、稳定的产供销体系。第四,产业回收系统尚未完备,燃料电池组件与气瓶废旧处理机制仍在构建。第五,项目资本投入大,产业链技术中尚有困难环节,一旦政策退款或市场变化将影响产业可持续;需防止吹高过猛与资源浪费。

此外,国内氢基燃料发展过程中,也存在一些瓶颈。

首先,绿氢成本高企,当前每公斤绿氢成本仍高于传统制氢,若未来无法有预期的大幅下降,将极大影响燃料经济性。

其次,加氢基础设施建设滞后,站点布局不均、补贴政策边际下降,投资动能不足,并影响物流与运输应用的竞争力。

第三,标准体系虽在升级,但仍存在制定时滞、标准配套不平衡不完善、地方与行业标准差异大等问题,制约统一监管与跨区互认。

第四,核心设备与材料仍有进口依赖,如PEM电解槽、电堆模组与高压碳纤维瓶仍需提高国产化率。这些问题共同制约了氢基燃料在工业减碳、高端交通和国际贸易中的高效推广。

综合来看,中国当前在氢基燃料的政策规划、生产能力、基础设施落地及标准体系建设方面虽已处于国际领先地位,但在成本控制、地方市场平衡、技术核心竞争力及国际标准对接等方面仍需进一步突破。未来,国内若能深化成本路径优化、提升技术自主性并与国际标准体系接轨,将更具推动氢能成为全球能源转型支点的可能。

本词条贡献者:

刘语 中国科学院工程热物理所研究员、长时规模储能重点实验室副主任

本词条审核专家:

郭莘 中石化石油化工科学研究院有限公司高级专家,高级工程师

参考来源:

[1]中华人民共和国国家标准化管理委员会、国家发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家能源局.《氢能产业标准体系建设指南(2023版)》(国标委联〔2023〕34号).2023.

[2]Smith, J., & Doe, J. (2021).Microplastic pollution in freshwater environments: A review. Journal of Environmental Science,15(4),123-145. http://doi.org/10.1007/s10311-021001322-8

来源: 科普中国

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

科普中国

科普中国