出品:科普中国

作者:李瑱(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)

监制:中国科普博览

前天,北京天空迎来了一场绚丽的天象——“双彩虹”美景。两道绚丽的彩虹同时横跨天际,仿佛给天空绘上了双重的梦幻色彩,吸引着人们的目光。

细心的你可能会发现——这两道彩虹的颜色排列顺序是相反的。那么,这种奇妙的现象究竟是如何形成的呢?双彩虹的背后蕴含着哪些丰富的光学原理?这些原理在工业领域又得到了怎样的应用?本篇文章,我们将一起探秘双彩虹背后的原理及其应用。

双彩虹美景

(图片来源:央视新闻公众号)

彩虹的形成原理

在探讨双彩虹形成的原理之前,我们先了解一下普通彩虹的形成。太阳光是由多种颜色的光组成的复色光,彩虹则是太阳光照射到空气中的水滴时,光线被折射及反射后所形成的一种光学现象。

在刚下完雨的空气中,会悬浮着许多小水滴。当太阳光射入小水滴时,首先会发生折射。由于不同颜色光的波长不同,它们在水滴中的折射率也不同,导致偏向角度不同,这时太阳光就会被分解为单色光,也就是我们常说的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色。

折射后的单色光到达水滴的背面后,会按照反射规律发生反射。反射后的单色光将回到入射水滴的这一面,这时将发生第二次折射,并仍然以单色光的形式射出水滴。因为红光在水滴中的折射率最小,紫光在水滴中的折射率最大,所以人们肉眼见到的彩虹就是外红内紫的色彩排列。

呈现七种颜色的彩虹

(图片来源:wikipedia)

双彩虹的特殊成因

那么,为什么会出现昨天那样的双彩虹奇观呢?其实,有时我们会发现在彩虹的外围出现一条直径稍大、颜色排序反转的同心彩虹,这就是双彩虹。双彩虹是光线在水滴内进行两次反射后形成的特殊现象。

双彩虹现象中,内层彩虹称为主虹,它的形成过程与普通彩虹一致,即光线在水滴内经历一次反射和两次折射。而外层彩虹称为副虹(霓),它的形成是太阳光在水滴内经历了两次折射和两次反射,即“折射—反射—反射—折射”。

相比主虹的形成,副虹多了一次反射过程。由于红光的折射率最小,在副虹形成过程中,其出射光线方向与入射方向成最小夹角,所以红光出现在副虹的内侧;而紫光折射率最大,其出射方向与入射方向成最大夹角,所以紫光出现在副虹的外侧,最终呈现出与主虹颜色排序相反的现象,即外紫内红。

由于太阳光经过水滴后发生两次反射的情况相比于发生一次反射的情况光能量损失更多,因而霓的亮度比虹的亮度暗得多,一般不容易被人们观察到。只有当光的能量足够大或者能量损失足够小的时候,我们才能看到霓。

因此,双彩虹的形成依赖于一系列特定条件的共同作用。其中,太阳光的照射角度至关重要,通常需要以较低的角度投射到空气中的水滴上。这种情况多发生在雨后初霁之时,此时空气中留存着大量悬浮的小水滴;或是在水雾弥漫的环境中,比如瀑布周边、清晨的山间雾气里,都可能为双彩虹的形成提供适宜的光线传播介质。

水滴的大小同样是影响双彩虹形成的关键因素。较大的水滴能够更有效地反射和折射光线,由此产生的彩虹往往色彩更浓郁、亮度更高,也更容易让人们观察到主虹之外的副虹。而较小的水滴由于光线在传播过程中能量损失相对较多,形成的彩虹可能较为暗淡,副虹甚至难以被察觉。

双彩虹原理在科技领域的应用

尽管双彩虹的出现频率相对较低,但只要条件具备,人们依然有机会目睹这一自然奇景。它不仅仅是大自然馈赠的视觉盛宴,更承载着重要的科学价值。对双彩虹形成原理的深入研究,能帮助我们更清晰地阐释光的折射与反射规律,揭示不同波长的光在传播过程中的特性差异,在工业领域尤其是高科技产品的研发制造中,有着令人意想不到的应用,为众多先进技术的发展提供了灵感与支撑。

1.光谱仪:更好地认识物质结构

双彩虹现象是太阳光在空气中的水滴内经过两次折射和两次反射后形成的现象。与此原理类似,光谱仪同样是利用折射和反射,将复色光分解成单色光。通过测量不同波长光的强度等参数,科学家们可以分析物质的成分、结构等特性,帮助我们更深入地认识物质的微观世界。

当光源发出的光进入光谱仪后,首先经过准直系统变成平行光,然后照射到色散元件上(如棱镜、光栅)。色散元件根据不同波长光的折射率差异,将其分解为不同波长的单色光,就像双彩虹中太阳光被水滴色散成彩色光带一样。这些光束再经过聚焦系统聚焦到探测器上,探测器将光信号转换为电信号,最终通过数据处理得到光谱图。

在化学分析中,利用光谱仪测量物质吸收或发射的光谱,能够判断物质中所含元素的种类和含量;在天文观测中,光谱仪可用于分析恒星的化学成分、温度等信息,帮助我们更好地探索宇宙。

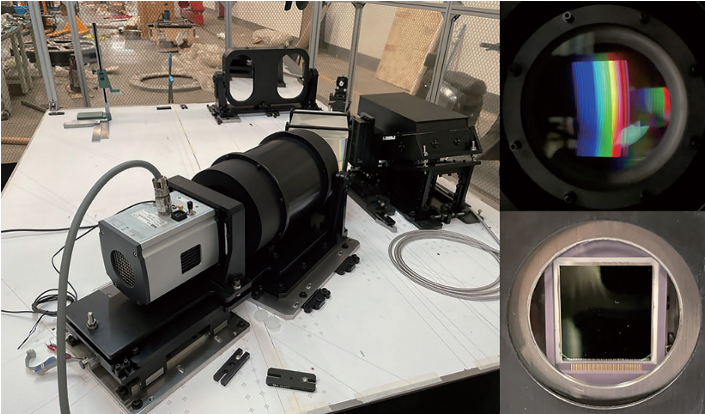

天文观测光谱仪调试照片及探测器上的光谱图像

(图片来源:参考文献[1])

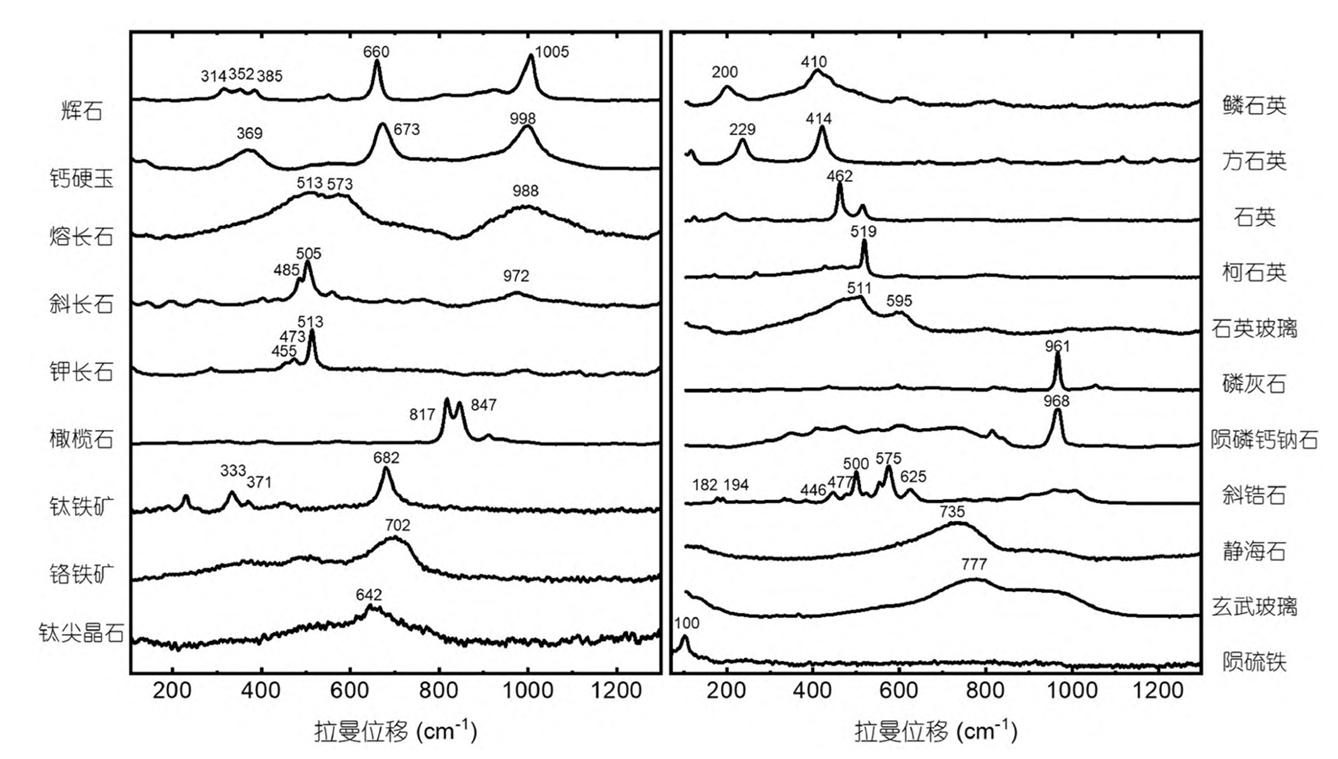

月球陨石NWA 4734样品中识别到的典型矿物拉曼光谱图

(图片来源:参考文献[2])

2.新型太阳能收集器:更好地收集自然资源

太阳能作为清洁能源,其高效收集与利用一直是研究热点。双彩虹形成时太阳光能被水滴有效分解、导向,受此启发,科学家们设计出了新型太阳能收集器。

通过结构仿生和材料优化,新型太阳能收集器实现了对水滴光学特性的人工复刻。使用高透光率的聚碳酸酯或石英玻璃作为“光线传送带”,减少光线在传播中的损耗;同时,将光导传播通道设计为蜿蜒或阶梯状,延长光线在收集器内的传播距离(比传统结构增加30%-50%),让太阳能电池有更充分的时间吸收能量。

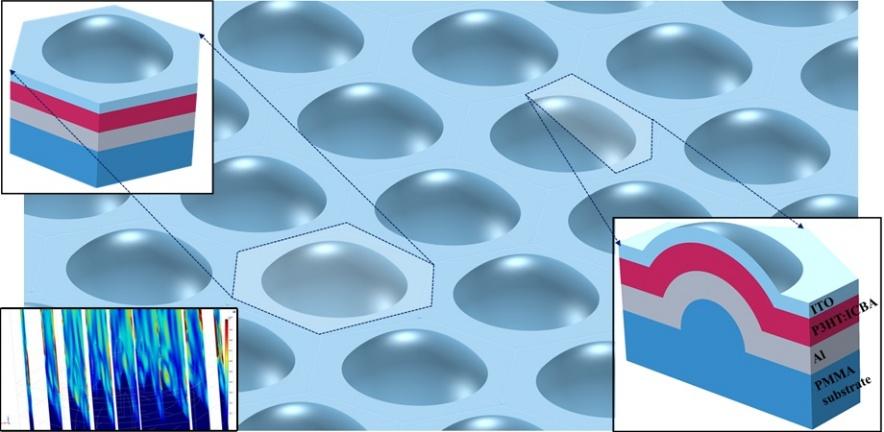

将“人工水滴”——采用半球形或多面体微结构阵列的微纳级聚光单元,密布于收集器表面,通过曲面折射将不同角度的入射阳光“引导”至内部通道,解决了传统平板太阳能板对阳光入射角度敏感的问题。与平坦的表面相比,点缀着凹凸的太阳能电池的光吸收率分别提高了36%和66%,提高的幅度具体取决于光的偏振(光是电磁波,振动的是电场和磁场,且电场与磁场的振动方向始终垂直于光的传播方向。在垂直于传播方向的平面内,电场可能上下振、左右振、斜着振,各个方向的振动都有,而经过某些物质或被特殊表面反射后,电场的振动方向会被“筛选”或“限制”——这时,光就变成了偏振光。)。与平面相比,这些凸起还能让光线从更广的方向进入,角度覆盖范围高达82度。

用于光伏应用的半球壳形有机活性结构示意图,该设计旨在提升能量效率与角度覆盖范围;左下为电场模的空间分布。

(图片来源:参考文献[3])

3.量子通信中的光调制技术:更好地传递信息

量子通信因具有理论上的绝对安全性和高效传输能力,被视为未来通信领域的核心发展方向。在量子通信的技术体系中,光调制技术扮演着关键角色,它负责对携带量子信息的光束进行精准操控,以实现信息的有效编码、传输与解码。而自然界中双彩虹的形成机制,为量子通信光调制技术的创新提供了独特的灵感来源。

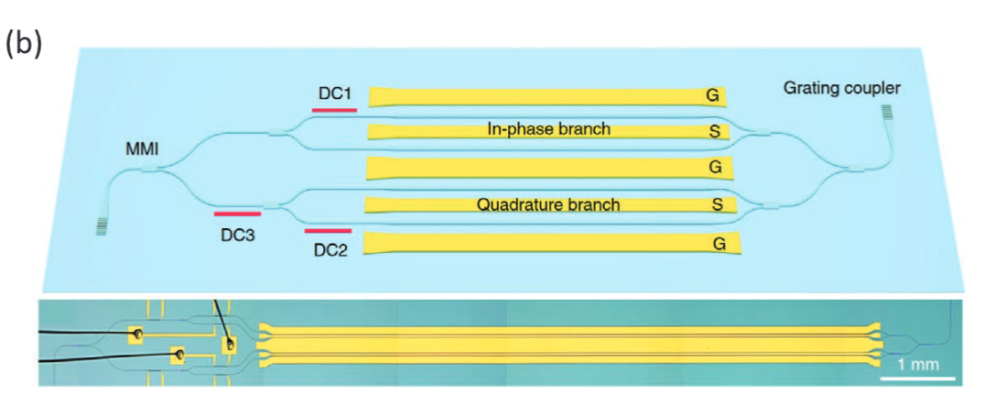

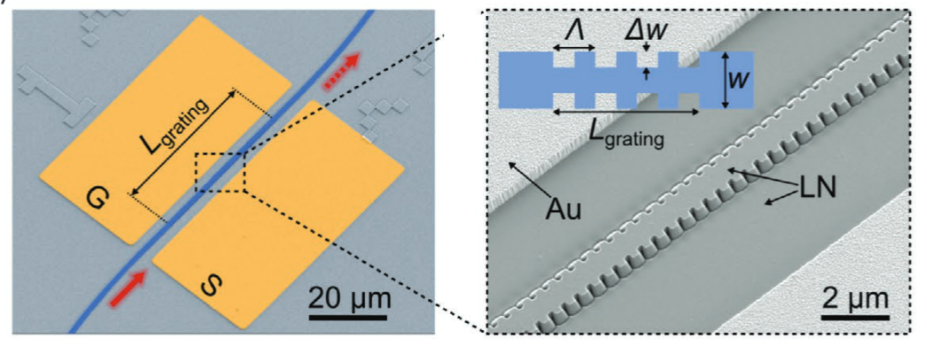

双彩虹中光线通过折射、反射实现特性调控,科研人员借鉴这一原理,设计了基于特殊光学晶体和调制器的量子光调制系统。选择具有特定折射率分布的光学晶体(如铌酸锂晶体),模拟水滴的光学环境。当携带量子信息的光束射入晶体时,晶体内部的原子排列和折射率变化会像水滴的折射、反射作用一样,对光线进行初步调控,分离不同量子态的光子。

同时,为了实现“反射-折射强化”,在晶体光路中集成微纳结构调制器,通过施加电场、磁场或温度场,动态调整晶体的折射率或光路长度,模拟双彩虹中光线的多次反射过程。

通过模拟双彩虹中光线在水滴内的稳定传播路径,光学晶体和调制器组成的“人工光学环境”减少了外界环境对光子量子态的干扰,实验表明其量子态失真率降低了30%以上。

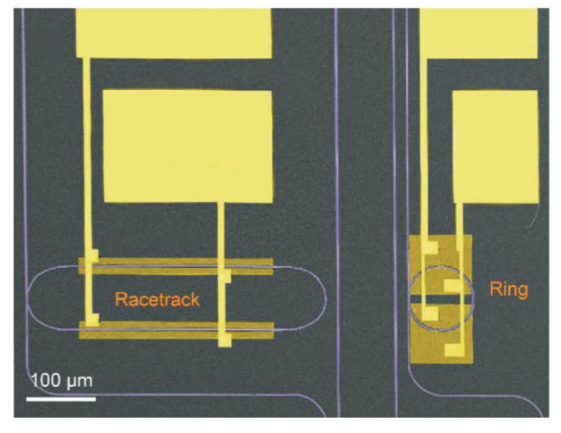

基于绝缘衬底铌酸锂晶体的跑道形和环形谐振器

(图片来源:参考文献[4])

基于干涉仪正交原理的幅度和相位调制器的示意图

(图片来源:参考文献[5])

基于可调谐布拉格光栅的调制器

(图片来源:参考文献[6])

双彩虹不仅是一场视觉盛宴,更是一把开启光学奥秘的钥匙。这一自然奇观背后的光学原理,在工业高科技产品中的应用广泛而深入。从材料认知到能源收集,再到信息传递,彩虹的原理不断推动着工业技术的创新发展,为人类创造更先进、更美好的生活。

随着研究的持续深入,相信双彩虹原理会在更多未知领域发挥作用,这份来自大自然的灵感还将催生更多令人惊叹的高科技成果。

参考文献:

[1]张凯,王伯庆,乐中宇,等. 中山大学1.2m望远镜天文光谱仪的研制(特邀)[J].光子学报,2023,52(05):67-79.

[2]刘平,齐晓彬,刘毅恒,等. 拉曼光谱技术在深空探测中的应用评述[J].科学通报,2023,68(27):3634-3653.[3]Hah, Dooyoung. “Hemispherical-shell-shaped organic photovoltaic cells for absorption enhancement and improved angular coverage.” Journal of Photonics for Energy 14.1 (2024): 018501-018501.

[4]C. Wang, M. Zhang, B. Stern, M. Lipson, M. Lončar, Opt. Express2018, 26, 1547.

[5]M. Xu, M. He, H. Zhang, J. Jian, Y. Pan, X. Liu, L. Chen, X. Meng,H. Chen, Z. Li, X. Xiao, S. Yu, S. Yu, X. Cai, Nat. Commun.2020,11, 3911.

[6]D. Pohl, A. Messner, F. Kaufmann, M. R. Escalé, J. Holzer,J. Leuthold, R. Grange, IEEE Photonics Technol. Lett. 2020, 33, 85.

来源: 中国科普博览

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

中国科普博览

中国科普博览