暑假坐高铁出游,你是不是总忍不住想喊一句:"花生瓜子矿泉水,啤酒泡面火腿肠 —— 脚收收!"

图源:科普中国官方平台

但最近广州东站突然把泡面从货架上"拉黑",换成了捞面拌面,一下子把"高铁该不该有泡面"推上了热搜。

图源:科普中国

有人嫌它在封闭车厢里"味道攻击"太猛,也有人喊冤:"旅途没泡面,就像奶茶没珍珠,毫无灵魂!"

图源:花瓣网

这小小的一桶面,到底凭什么让人又爱又"恨"?

今天就来扒扒泡面那些藏不住的"小秘密"~

图源:花瓣网

为啥泡面泡3分钟就软,挂面煮10分钟还硬?

—— 它偷偷开了"多孔外挂"!

你有没有发现,泡面加开水泡一会儿就软fufu,挂面却得在锅里"咕嘟"半天?这全靠泡面自带的"蜂窝豪宅"。

图源:花瓣网

油炸泡面会用160-180℃高温油“猛烤”,水分快速蒸发,在面条里留下一堆“蜂窝状微孔”;非油炸款则靠热风烘干,虽然孔更小,但原理差不多。再加上它自带的“波浪褶皱”,热水一冲,能360°无死角接触每一根面条,渗透速度自然快。

图源:花瓣网

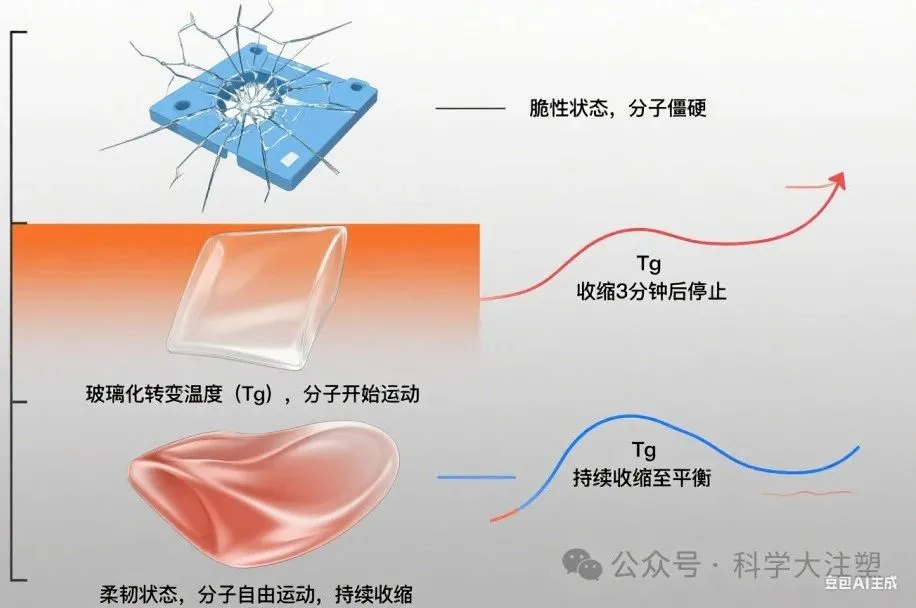

更关键的是淀粉的“变身术”——玻璃化转变。泡面制作时,水分被“暴力移除”,淀粉分子来不及 “排队结晶”,就被“冻”成了硬邦邦的“玻璃态”(又脆又硬)。

非晶物质在玻璃化转变前后的变化

图源:科普中国

一旦遇上85℃以上的热水,淀粉分子就像被唤醒的瞌睡虫,突破60-80℃的“玻璃化转变温度”,摇身变成能自由活动的“橡胶态”,这就是物理变化。

以塑料为例,非晶态物质在玻璃化转变前后分子链在动力学上的变化 图源:科普中国

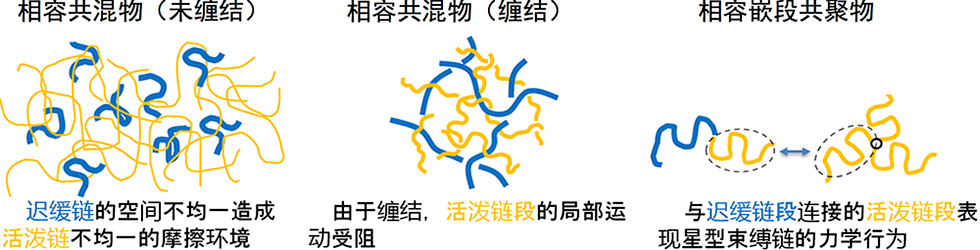

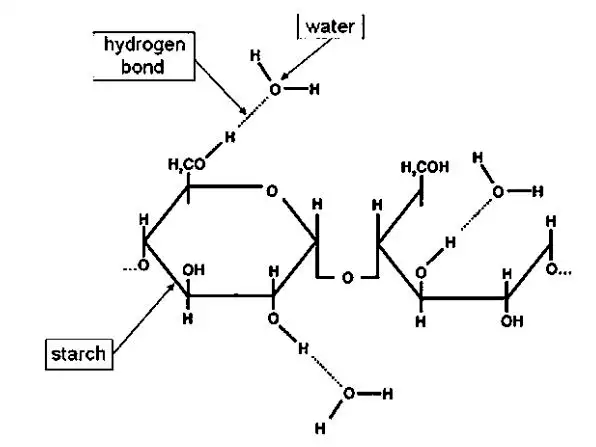

同时,淀粉还会悄悄搞“化学变化”——淀粉糊化。水分子钻进淀粉分子间,打破原本的氢键,和淀粉“手拉手”成键。两种变化一配合,面条分分钟从“硬汉”变“软妹”。

淀粉分子与水成键示意

图源:科普中国

反观挂面,脱水慢、结构密,就像穿了件“防水衣”,热水只能慢慢往里“凿”,自然得煮更久啦。

泡面的“波浪卷”,

不是为了卖萌!

泡面为啥总弯弯曲曲?难道是设计师的“少女心”发作?

图源:花瓣网

真相很硬核:

这“波浪舞”是生产时“逼”出来的!面条被切条后,会垂直掉进一个“波纹成型导箱”,一边撞箱壁一边扭曲,再加上传送带速度比面条慢,硬生生把面条“拽”成了连绵的波浪形。

速度差限制了面条的伸展,迫使面条发生弯曲

图源:科普中国

这形状可不是花架子:

✔️防粘连:波浪间的空隙能避免面条蒸制、脱水时粘成一团;

✔️抗造:弯曲的面条像一个个小弹簧,运输时被压也不容易碎,到你手里还是完整的“面块儿”;

✔️好冲泡:波浪间的缝隙能让热水快速“钻”到每根面条,均匀变软还吸汤汁。

不过提醒一句:这“弹性波浪”也有小麻烦 —— 吸溜的时候小心汤汁溅到邻座,不然可能收获一个“幽怨的眼神”哦~

为啥高铁上的泡面味

“杀伤力翻倍”?

在家煮泡面闻着香,在高铁上吃却被吐槽 “味太大”?这锅得让高铁的“物理环境”背!

看起来就喷香~

图源:科普中国

高铁车厢是“封闭小盒子”,空气全靠空调循环,气压还比外界低(约80-90kPa)。根据理想气体状态方程(PV=nRT),低压环境下,车厢里总气体分子数会变少,但泡面的香味分子数却不受气压影响 —— 这么一来,香味分子的“占比”直接飙升12%,相当于把香味“浓缩” 了!

图源:秀米

更绝的是空调的“神助攻”。高铁空调出风口风速超快,这时候伯努利原理就登场了:流体流速越快,压强越小。于是,泡面碗里飘出的热蒸汽和香味分子,会被出风口“疯狂吸入”,跟着空调风传遍整个车厢。就像一滴墨滴进清水,眨眼间整杯水都变色,一节车厢吃泡面,整列车都能“闻香识泡面”。

图源:花瓣网

( 最后说句大实话

最后说句大实话

其实泡面不算“垃圾食品”,营养成分和挂面差不离,还不用加防腐剂。要是担心健康,加个蛋、配点蔬菜,就是一顿合格的旅途餐。

只是在高铁这“移动小社区”里,吃泡面时不妨多想想邻座 —— 毕竟,你的“快乐源泉”,可能是别人的“嗅觉负担”。

所以,你站“高铁禁泡面”还是“泡面自由”?评论区聊聊~

来源: 文字图片来源参考:科普中国

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助