动脉粥样硬化斑块,是血管中的“违章建筑”。它长得像黄色小米粥一样,所以称为“粥样”。它是大多数心梗脑梗的罪魁祸首。它像水垢又不像,水垢只堵水管,而斑块则“镶”在血管壁内部,会“撑爆”或“引爆”,造成远比它自身尺寸更大的灾难!

1基础机制

斑块是心梗脑梗的基础

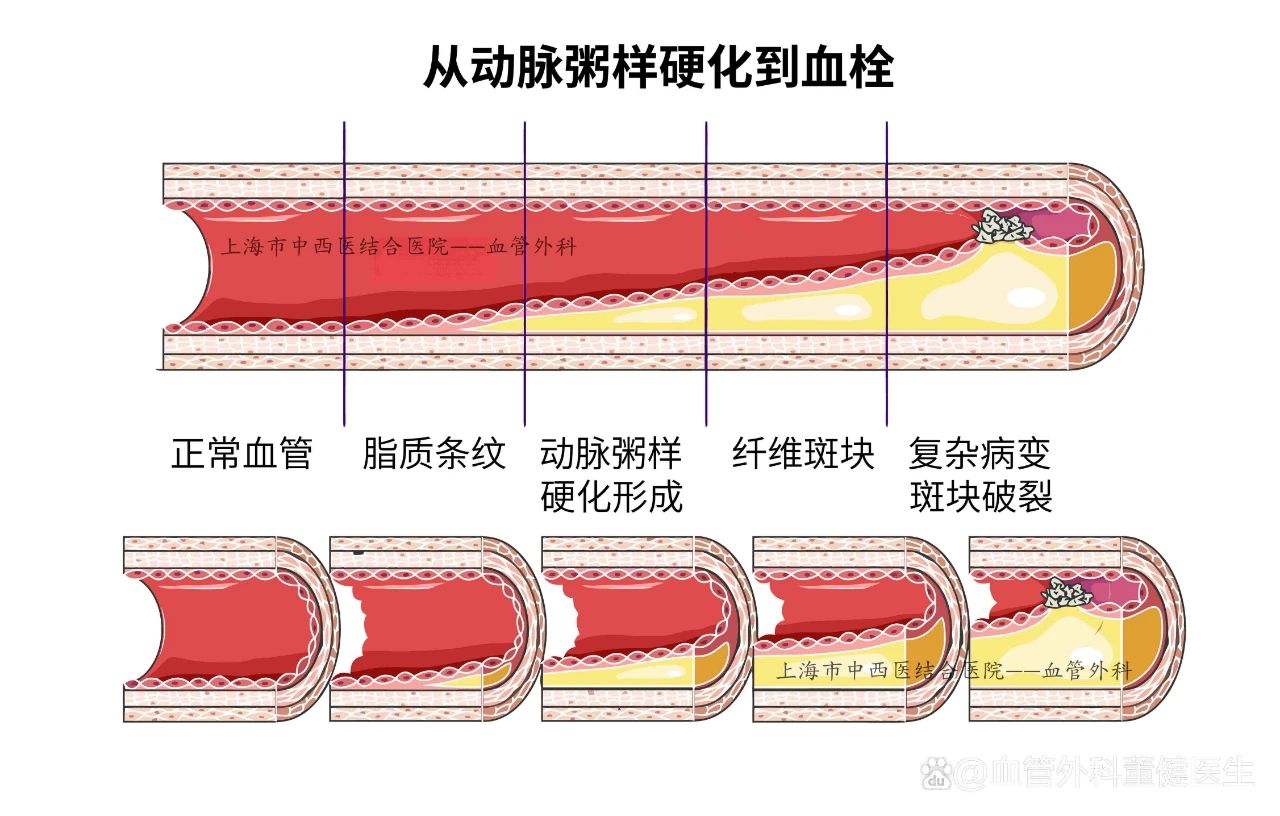

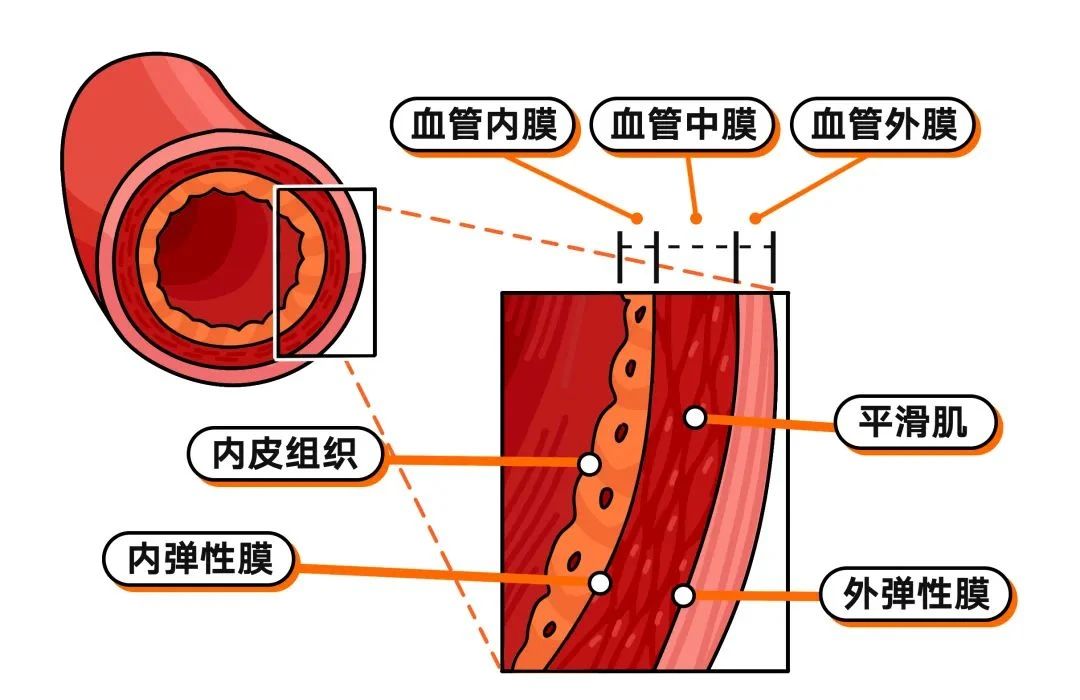

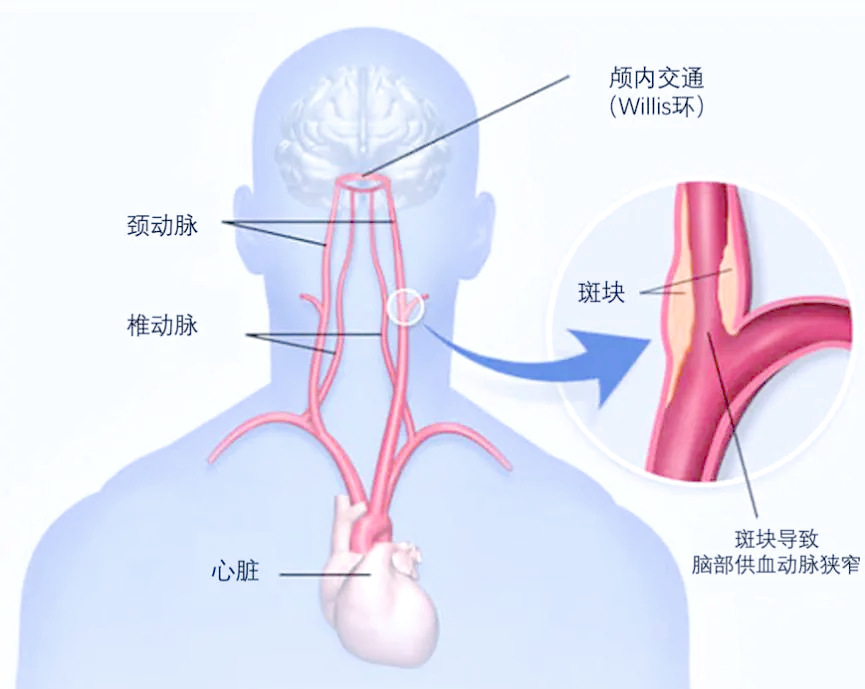

✪ 动脉斑块是动脉粥样硬化的标志性病变,它并非简单附着于血管壁,而是发生在血管壁内膜和中膜层(血管壁有内中外三层)之间的病变。

✪ 形成:血管内皮损伤(三高/吸烟等像砂纸磨破血管内皮) → 脂质渗入(血中“坏油”像污水渗入墙皮) → 炎症反应(身体派“身体卫士”巨噬细胞救场) → 卫士变“泡沫细胞”(吃太多脂质撑成球) → 纤维帽覆盖(身体试图用“水泥”封住垃圾堆自救)。

✪ 界定标准:颈动脉超声下,颈动脉内中膜厚度(IMT)局部凸起≥1.5mm。

• 颈动脉内中膜厚度(IMT)正常值<1.0mm,1.0-1.4mm是增厚,≥1.5mm才叫斑块。

• 单纯IMT增厚≠斑块:均匀增厚仅为动脉粥样硬化早期表现。

✪ 由于颈动脉位置表浅易检测,堪称全身血管的“观察窗”,一般通过颈动脉超声初步检测,如果发现颈动脉斑块,往往意味着身体其他部位也存在。

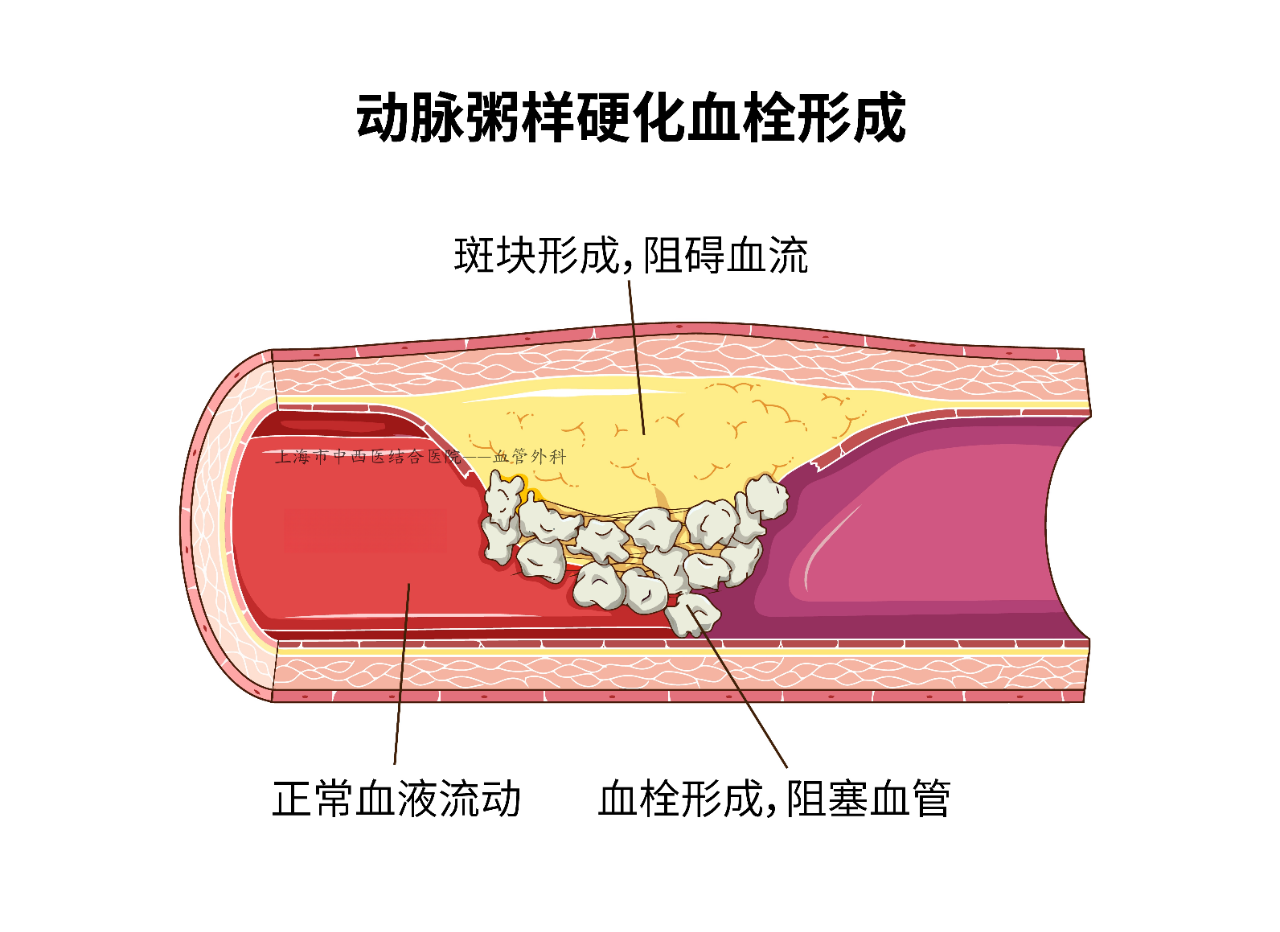

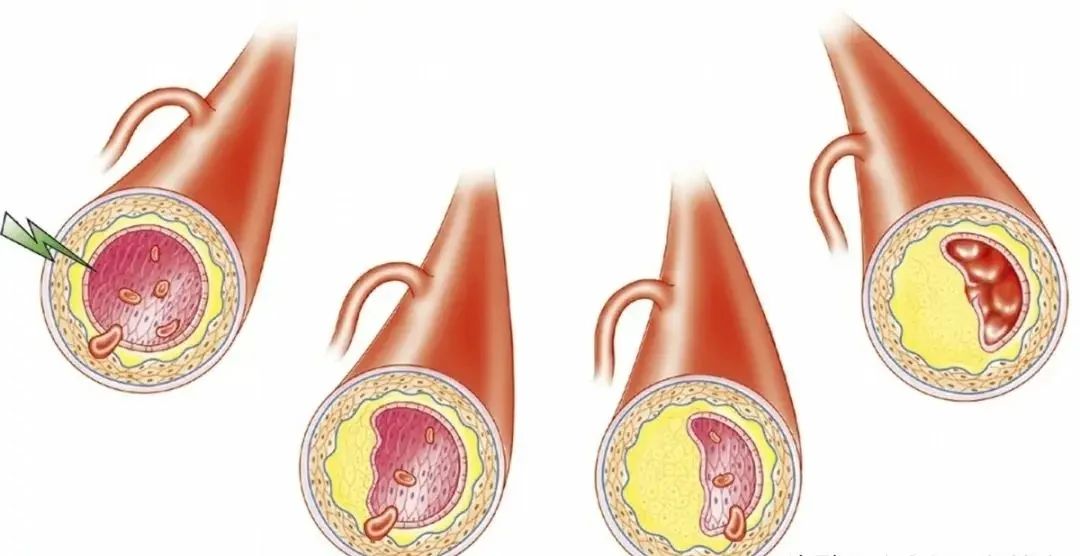

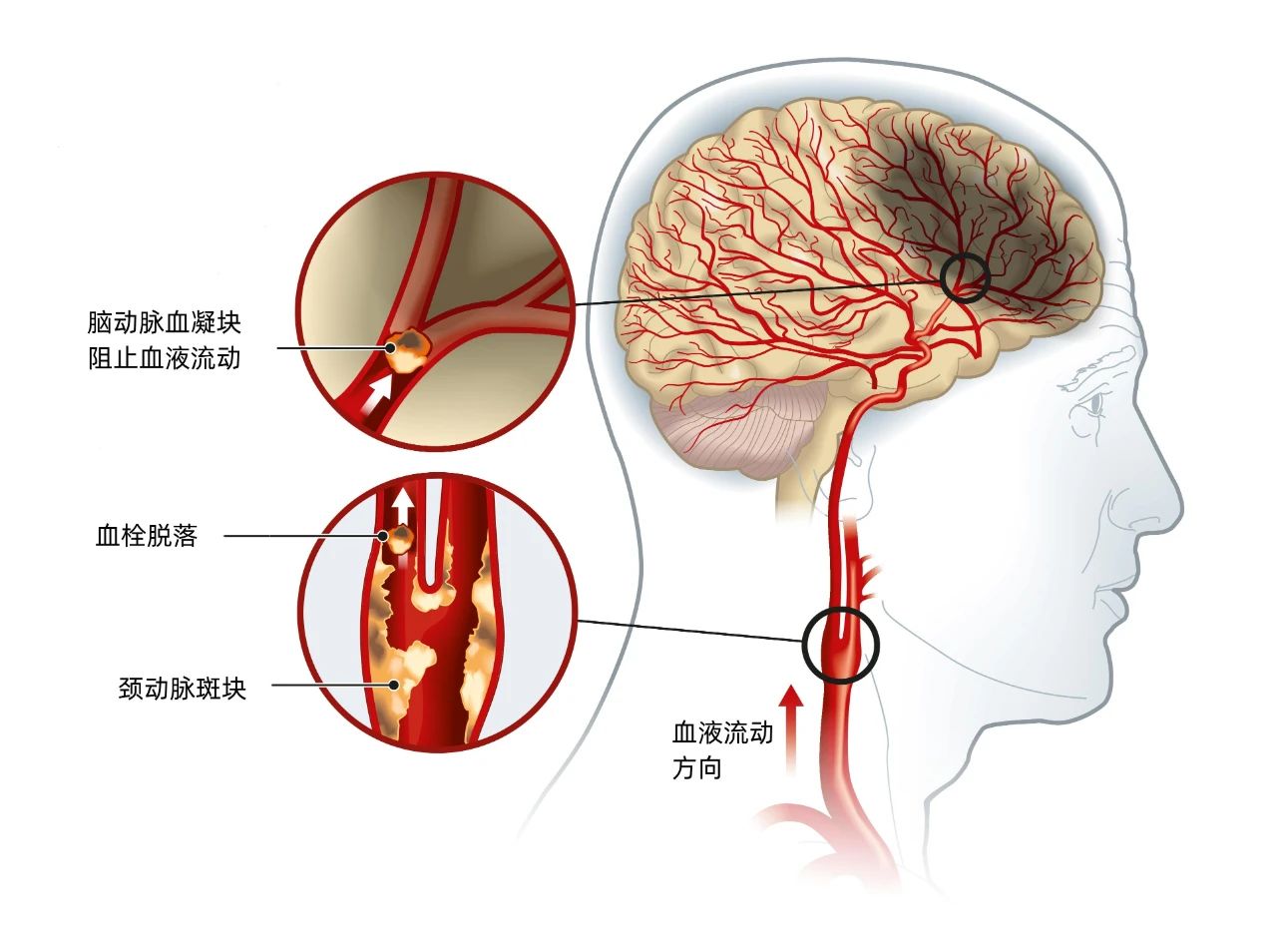

✪ 斑块的要命之处在于:斑块长大会使血管狭窄堵塞,或者斑块破裂诱发急性血栓,从而造成相应部位的器官断血断氧。

斑块危害 | |

堵塞 部位 | 后果 |

心脏 | 心梗(冠脉被堵=心肌断粮) → 室颤/猝死/心衰 |

脑部 | 脑梗(颈动脉/颅内动脉堵=脑细胞缺氧) → 偏瘫/失语/痴呆 |

肾脏 | 肾梗(肾动脉狭窄=肾功能萎缩) → 尿毒症+顽固高血压 |

腿部 | 肢梗(下肢动脉堵=肌肉缺血) → 静息剧痛/足坏疽 |

破 溃 | 流窜作案(斑块破裂,碎片漂至小血管) → 突发性器官栓塞 |

2动脉斑块的分类

✪ 动脉斑块的分类维度众多,主要从解剖形态(狭窄度/厚度)、病理特性(稳定性)和成分(超声回声性质)三个维度展开。

❶ 按狭窄程度分类(对血流影响)

按狭窄度分类(主流) | ||

严重度 | 狭窄度 | 临床意义 |

轻度狭窄 | <50% | 斑块较小,血流基本正常,通常无症状;需控制危险因素延缓进展。 |

中度狭窄 | 50%~69% | 斑块显著,运动/应激时可诱发缺血(如心绞痛、TIA)。 |

重度狭窄 | ≥70% | 血流严重受限,易引发静息性缺血(如稳定性心绞痛、间歇性跛行);常需介入治疗。 |

这就好比按“块头”大小进行分级:

通俗解释 | ||

严重度 | 狭窄度 | 临床意义 |

轻度“挡路” | <50% | 像路旁小土包,车流基本不受影响(风险较低,但仍需警惕)。 |

中度“拥挤” | 50%~69% | 像路中间堆了建材,车流变慢,高峰时可能堵(心绞痛/头晕风险↑)。 |

重度“掐脖子” | ≥70% | 像拦路巨石,血流严重受阻,随时可能断供(脑梗/心梗风险↑↑)。 |

完全“封路” | 100% | 血管全堵死,需紧急打通或靠旁边小路供血。 |

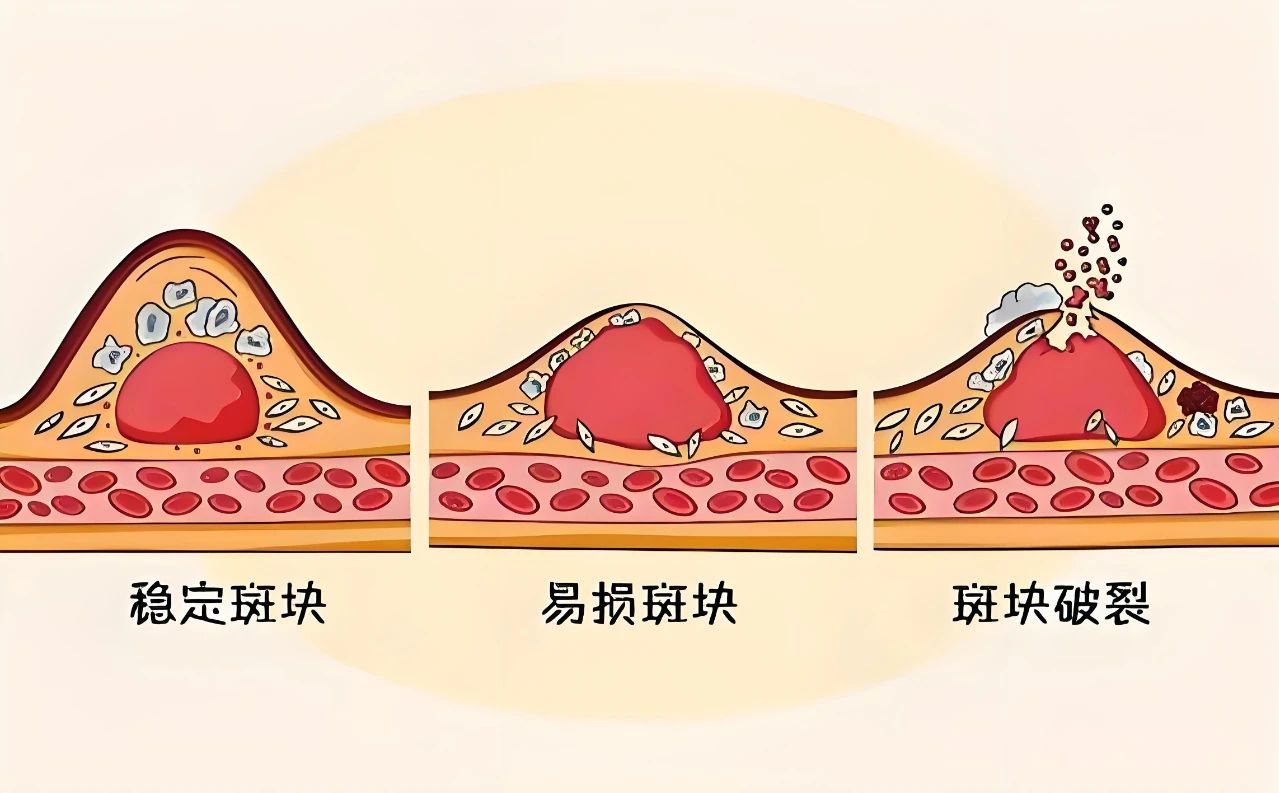

❷ 按稳定性分类(危险性)

这是最重要的分类之一!动脉斑块按稳定性分为2类。

按稳定性分类 | ||

类型 | 特征 | 风险 |

稳定斑块 | ✔️ 厚纤维帽(如“水泥”) ✔️ 小脂质核(垃圾少) ✔️ 钙化多(像石头封顶) ✔️低炎症 | 低危:以慢性缺血为主,短期(如数月内)急性破裂风险较低 |

不稳定斑块 | ✖️薄纤维帽(如“蛋壳”) ✖️大脂质核(垃圾堆易爆炸) ✖️活跃炎症(清洁工疯狂拆墙) ✖️表面溃疡 | 极高危:易突发破裂引发急性心梗/脑梗 |

这就好比按“脾气秉性”分类:稳定性是灵魂!“脾气”比“块头”更要命!

通俗解释 | ||

项目 | 稳定斑块 “老实炸弹” | 不稳定斑块 “暴躁炸弹” |

皮 馅 | “饼皮”(纤维帽)厚实坚韧。“油脂馅”(脂质核心)小或很瓷实。 | “饼皮”又薄又脆。里面是稀溜溜、热腾腾的大油馅(大脂质核心)。 |

内 部 | 构造坚固:内部钙化像打了“钢筋骨架”,不易变形。 | 内里混乱:内部炎症(“导火索”)很旺,常有出血/坏死(像“油馅漏了冒热气”)。 |

脾 气 | 脾气温和:安分守己,主要是“占地盘”慢慢堵路(导致慢性缺血)。 | 一点就炸,风险极高:血压波动、情绪激动像“踹一脚”,随时可能破裂。 |

❸ 按成份分类(间接评估稳定性)

按成分分类 | ||

回声类型 | 病理意义 | 风险等级 |

低回声 | 不稳定斑块(软斑) 薄纤维帽+大脂核+炎症活跃 | 极不稳定 像汽油(流动易爆) |

强回声 | 稳定斑块(硬斑) 厚纤维帽+钙化保护层像“盔甲 | 高度稳定 像砖块(硬但稳定) |

等回声 | 中间状态(软硬之间) 主要风险是逐渐增大导致狭窄 | 相对稳定 像橡胶(有韧性) |

混合回声 | 需具体分析 取决于主导成分比例 脂质占比越高 → 越危 | 不稳定~中等 像汽油桶里混了碎玻璃(危险且不可预测) |

就好比按“手感”(超声看到的质地)分类。

通俗解释 | |

类型 | 类比描述 |

低回声(软斑) | “稀软汤包”。 里面主要是油馅、出血或脓液(炎细胞),薄皮大馅很危险! |

强回声(硬斑) | “硬邦邦板砖” 。 主要是“饼皮”纤维化或钙化,虽硬但皮厚不易破,可能更稳定(但堵得厉害也麻烦)。 |

混合回声 | “五花三层点心”。最常见的杂烩,硬软夹杂,需专业判断“主馅料”是否危险。 |

3发现斑块怎么办?

拆除“炸弹”,管理“炸弹”

✪ 控制“引爆器”:戒烟!降压!控糖!减肥!运动!健康的生活饮食习惯是根基,也是根本!

✪ “吸油凝固剂”:必要时,他汀类药物是核心! 像强力“吸油纸”+“速干水泥”:

• 强效降低“坏油”(LDL-C),断绝“馅料来源”。

• 稳定“饼皮”(纤维帽),让它增厚变韧不易破!长期坚持,甚至能缩小小油馅!

✪ “防爆涂层”:必要时,抗血小板药给血管内壁涂一层“光滑膜”,万一有小破口,不让“泥巴”(血小板)轻易糊上去形成大血栓。

✪ “定期拆弹检查”:定期超声复查,监控炸弹“块头”变化、“馅料”性质(硬了软了)。

4总结

✪ 斑块认知四步法

• 定位:通过超声明确斑块位置及最大厚度。

• 定量:测量狭窄率判断血流影响程度。

• 定性:分析回声特征鉴别稳定性。

• 追踪:每6-12个月复查监测进展速度。

✪ 基础评估与治疗基石:

• 超声是筛查和随访的基石(尤其颈动脉)。

• 降血脂(尤其坏胆固醇LDL-C达标)是核心治疗策略。

• 抗血小板治疗适用于中高危患者,预防血栓。

• 生活方式干预是贯穿始终的基础(戒烟、饮食、运动、控压、控糖)。

✪ 动脉斑块 =血管壁里的“火山”(稳定的是死火山,不稳定是活火山)。

✪ 正确认识“狭窄程度”和“危险程度。稳定性是灵魂,要看“块头”(大小), 更要看 “脾气”(稳定性)。一个70%狭窄的硬斑块可能比30%的软斑块更安全,就像结实的厚城墙比薄脆的玻璃更防撞。

✪ 狭窄度决定血流量,稳定性决定急性风险,成分决定干预手段。狭窄程度固然重要(影响慢性供血),但评估斑块短期引发急性事件(心梗、脑梗)的风险时,稳定性(易损性)至关重要!

✪ 斑块性质并非一成不变!危险因素控制(降脂、降压、戒烟、降糖)、药物治疗可显著降低炎症、增加脂质流出、促进纤维帽加固,从而稳定甚至逆转斑块(使易损变稳定,体积缩小)。

✪ 管理斑块不是消灭敌人,而是管控风险。就像城市交通管理,完全零事故不可能,但通过限速、警示牌和应急车道设置,能让整个系统安全运转。

来源: 斑块消退指南

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

福建省科学技术协会

福建省科学技术协会