明明预报35℃,为啥感觉像40℃?

今天来聊聊体感温度的“小秘密”。夏天打开天气预报,明明显示35℃,出门却像被扔进蒸笼,总觉得实际温度比预报高不少。这其实不是你的错觉——体感温度和气象局发布的实际气温,本就是两个不同的概念。

什么是“实际气温”?

气象局预报的温度,是在标准环境下测得的:离地1.5米高的百叶箱里,没有阳光直射,通风良好,空气流通顺畅。这样测出来的温度,能客观反映空气的冷热程度,是全球通用的标准。

体感温度:身体“说了算”

体感温度则是人体实际感受到的冷热,它不仅受气温影响,还和另外几个“隐形推手”密切相关:

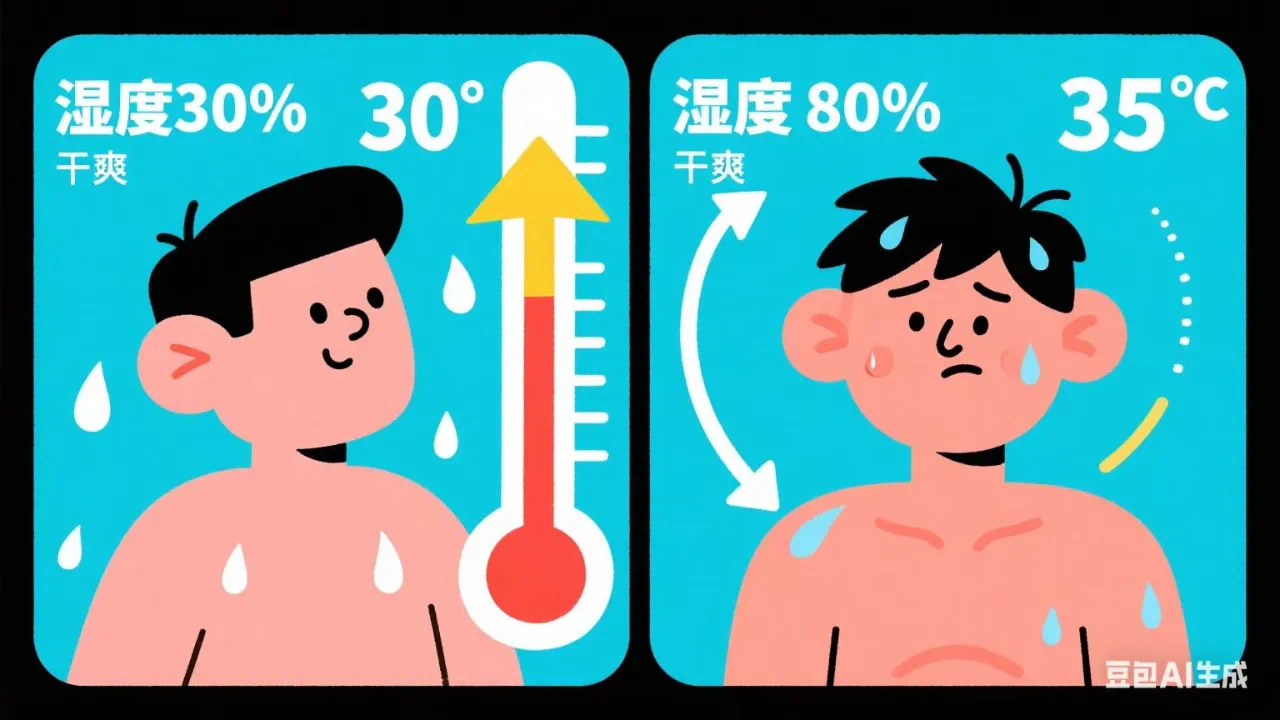

①湿度:夏天湿度大时,汗液很难蒸发带走热量,就像裹了层湿棉被,明明气温不极端,却闷得喘不上气。比如同样35℃,湿度80%时体感可能超40℃,而湿度30%时可能只有32℃。

② 风力:风是天然的“降温扇”。流动的空气能加速汗液蒸发,带走体表热量。所以同样高温,有风时会觉得凉快不少。

③日照:阳光直射会让地表温度飙升(柏油路夏天能到60℃以上),热量通过地面辐射到人体,体感自然“加码”。

④个体差异:胖瘦、衣物材质、活动量不同,对温度的感受也会有差异。比如运动中的人,体感温度会比静止时高5-10℃。

为啥预报不直接报“体感温度”?

因为体感温度太“个性化”了——同样环境下,有人觉得热得难受,有人却能接受。而标准气温是统一、客观的参考,能让大家对整体冷热有基本判断。不过现在很多天气预报会附带“体感温度”“闷热指数”等信息,更贴合实际感受。

下次再觉得预报“不准”时,不妨看看湿度和风力——这些才是夏天体感温度的“幕后操盘手”。毕竟,对抗高温的第一步,是读懂身体和环境的“对话”呀。

来源: 泉州天气在线

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助