地球,这颗孕育生命的蓝色星球,已在宇宙中演化了约 46 亿年。从炽热的熔融球体到如今海陆分明、生机盎然的家园,它的每一步变迁都留下了独特印记。传统地质学记录的 “遗迹年表” 与现代动力学揭示的 “过程逻辑”。这两种视角并非对立,而是共同拼凑出地球从 “成形” 到 “改造” 需要衔接起来的完整故事。

一、传统地质学:在遗迹中书写地球编年史

传统地质学如同地球的 “考古学家”,通过地表遗留的岩石、化石、地层等痕迹,为地球演化划分出清晰的时间轴。地球演化被划分为天文阶段与地质阶段,前者奠定了地球的质量、体积和最高体温及圈层结构,后者则始于约 40 多亿年前的冥古宙,开启了地表形态与生命环境的塑造之路。

冥古宙:地球的 “炼狱时代”

46亿至40亿年前的地球是炽热的熔融体,随着冷却逐渐形成固态地核与液态外核。频繁的陨石撞击让地表难以留存固体岩石,大气与海洋虽开始萌芽,但大气中几乎不含氧气,生命尚无立足之地。

太古宙:地壳初成与生命曙光

地球进一步冷却,以花岗岩和玄武岩为主要成分的原始地壳诞生。从40 亿至25 亿年前的这一时期地壳薄且不稳定,火山活动与早期板块运动持续重塑地表。更关键的是,单细胞原核生物(如蓝藻)在此阶段起源,它们通过光合作用悄悄改变大气成分,为氧气积累埋下伏笔。

元古宙:氧气革命与雪球地球

“大氧化事件” 是元古宙(25 亿至5.41 亿年前)的标志性事件 —— 大气氧气含量显著上升,彻底改变了地球的化学环境。海洋生物多样性逐渐增加,从单细胞生物扩展到简单多细胞生物。板块运动愈发活跃,大陆板块开始聚合增大。元古宙末期,地球可能经历了 “雪球地球” 事件:全球被冰雪覆盖,直到气候回暖才让生命得以复苏。

显生宙:生物繁荣与地质剧变

这是地球最 “热闹” 的时期(5.41 亿年前至今),生物多样性与地质活动达到顶峰,又细分为古生代、中生代和新生代。

古生代(5.41亿至2.52亿年前):从寒武纪 “生命大爆发” 开始,海洋生物、陆生植物和爬行动物先后登场。但二叠纪末期发生了地球史上最严重的生物大灭绝,90% 海洋生物与 70% 陆地生物消失。

中生代(2.52亿至6600万年前):爬行动物称霸,恐龙从兴起走向全盛,始祖鸟等早期鸟类出现,被子植物开始繁衍。白垩纪末期,小行星撞击等事件导致恐龙灭绝,哺乳动物借机崛起。

新生代(6600万年前至今):古近纪时哺乳动物多样化,灵长类出现,喜马拉雅山脉开始形成;新近纪全球气候变冷,现代哺乳动物祖先登场;第四纪进入冰河期,冰期与间冰期交替,人类祖先在非洲演化,现代人类约 30 万年前出现并走向全球。

二、现代动力学:用 “地球引擎” 解释演化动力

如果说传统地质学中的现象描述是 “按时间讲故事”,现代地球动力学则是 “按原理找原因”。它将地球视为一个动态的 “有机体”,通过分析内部圈层之间的热力与动力相互作用,解释原始地壳分裂、板块漂移等地质现象的根源。

地球的初始状态与圈层相对运动

地球形成初期是高温熔融、高速自转的扁球体,从内到外形成固态地核、液态岩浆圈层、气态圈层的垂直结构。由于宇宙大爆炸后粒子汇聚的旋转特性,地球外层圈层旋转速度大于内层,产生了类似 “地球自转偏向力” 的效应。较轻的物质在岩浆圈层中向表层和两极聚集,使得两极地壳比赤道更厚、位势更高。

随着温度下降,外层混合物气圈分离为外层大气圈和分布在赤道及低纬度地壳位势低处的水圈,地球最终形成 “内核 - 岩浆圈 – 地壳 - 水圈 - 大气圈” 的分层结构。而圈层间相对运动的角动量交换,成为驱动地质活动的核心动力 —— 就像一台 “地球发电机”,推动着板块运动与地磁场变化。

板块漂移的动力学逻辑

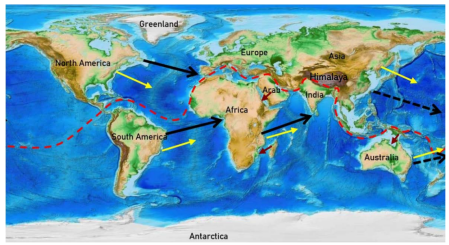

早期地球的角动量交换主要发生在地核与岩浆圈层之间。当岩浆圈层相对地核向东运动时,地球自转偏向力的作用使得北半球岩浆向东南流动和南半球岩浆向东北流动。这种岩浆从下方的水平运动驱动了中高纬度和两极的较厚地壳分裂成大小不等的板块:北半球板块向东南漂移,南半球板块向东北漂移 [1],形成一条在赤道附近弯曲的辐合带,使得两侧大陆面积相等 [2](附图)。

板块的不对称漂移使岩浆流体辐合带偏离赤道,来自南北半球的板块在此处碰撞(如青藏高原的隆起就与板块正交碰撞有关),引发山脉隆起与板块俯冲 [3]。值得注意的是,板块漂移并非单次事件——地核与岩浆圈的多次角动量交换,导致板块来回漂移,每次漂移都会形成新地壳,使大陆逐渐远离原始位置,漂移距离也随地球冷却而减小。

地核与岩浆圈层的角动量交换,如同 “天然地球发电机”,会导致地磁场方向变化甚至倒转。各大洋洋中脊两侧的平行地磁条带,就像 “年轮” 一样,记录了地球演化以来地磁场的倒转历史;而大陆与海洋板块最后一次明显漂移,还形成了狭窄的深海沟和大陆深裂谷,成为动力学过程的直观证据。

三、两种学说的融合:拼接地球演化有序全景图

传统地质学与现代动力学并非相互割裂,而是需要 “对接互补”:地质遗迹是动力学过程的 “结果”,动力学机制是地质事件的 “原因”,只有将两者结合,才能完整解释地球演化,让 “时间脉络” 与 “动力机制” 相互印证,去伪存真。

遗迹与动力的 “双向验证”

洋中脊两侧的对称地磁条带,既是传统地质学定年的依据,也是圈层角动量交换的直接证据;青藏高原的隆起痕迹,需要地质学家确定年代、估算能量,再与板块在表层岩浆驱动下碰撞的动力学模型相互印证;南半球大陆东侧多岛屿、西南侧无岛屿的分布特征,既符合板块向东北漂移的动力学方向,也需要古生物化石、大陆边缘吻合性等地质遗迹佐证;早期地质演化期间大陆往复漂移过多次,其后部的岩浆裸露形成的高温世界造成了几次生物灭绝和成矿藏资源。

即使是短期地质活动,也能找到 “遗迹 - 动力” 的关联:火山、地震与海洋温度异常,本质是固体地球、海洋、大气圈之间短期角动量交换与能量分配异常的结果 [4],而这些事件的痕迹(如火山岩层、地震断层、古海温记录),则需要地质学家与气候动力学模型专家共同解读。

未来的探索方向

未来的研究核心,是将传统地质年表中的事件(如生物大灭绝、冰期出现)嵌入地球动力学循环——大陆来回漂移的序列中。例如,早期板块长距离来回漂移留下的裸露岩浆曾造成全球高温,可能是多次生物灭绝的幕后推手;而板块稳定期则对应着生命繁荣阶段 —— 这些关联需要更精准的定年数据与更完善的多圈层动力学模型来证实。

同时,全球系统模拟专家需构建包含角动量交换、能量分配的多圈层互动模型(或地球模拟器),地质学家则需收集全球分散的地质遗迹信息,绘制同期分布图与模型结果核对。唯有如此,才能让 46 亿年的地球演化史,既有 “时间刻度” 的清晰,又有 “动力逻辑” 的深刻。

从冥古宙的熔融星球到人类文明的诞生,地球的演化是一部 “遗迹” 与 “动力” 共同书写的史诗。传统地质学为我们梳理了 “发生了什么”,现代地球动力学则试图解答 “为什么发生”,两者的融合,将持续揭开地球最深层的演化奥秘和因果关系。

参考文献

[1] 钱维宏(1992)南半球大陆及岛屿的分布与地球自转长期减慢. 地质科学, 3:305-308.

[2] Qian, W.H. and Du, J. (2023) A Study on the Plate Tectonics in the Early Earth Period Based on the Core-Magma Angular Momentum Exchange. Open J Geology, 13: 598-621.

[3] Qian WH, Leung JC, Zhang BL (2023) An Orthogonal Collision Dynamic Mechanism of Wave-Like Uplift Plateaus in Southern Asia. Open J Geology, 13: 828-846.

[4] Qian WH, Chou JF (1996) Atmosphere-Earth Angular Momentum Exchange and ENSO Cycle. Science in China (Series D), 39(2): 215-224.

来源: 钱维宏

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

钱维宏

钱维宏