各位同学好,想知道农学领域能产出什么高科技?今天就带大家了解正在全球掀起食品革命的细胞培养肉技术,看看现代农学与食品科学的深度融合,见证农业科技如何突破传统产业边界。

2019年,中国第一块细胞培养肉在南京农业大学肉品质量控制与新资源创制全国重点实验室试验成功,这块肉虽然仅有5克,但它代表的是我国该领域的科技水平,在国际上与发达国家同行达到同等水平甚至领先的位置。

据估计,到2050年,全球人口预计突破97亿,传统畜牧业面临土地资源紧张、温室气体排放等严峻挑战。在这个大背景下,细胞培养肉作为农业科技革命前沿领域的一部分,正在用颠覆性创新重塑人类的肉类生产方式,悄然改变着人类蛋白质供给方式。正因为如此,未来国际上这个领域的角逐,也将跟玉米大豆一样,成为科技、贸易比拼的一个主战场。

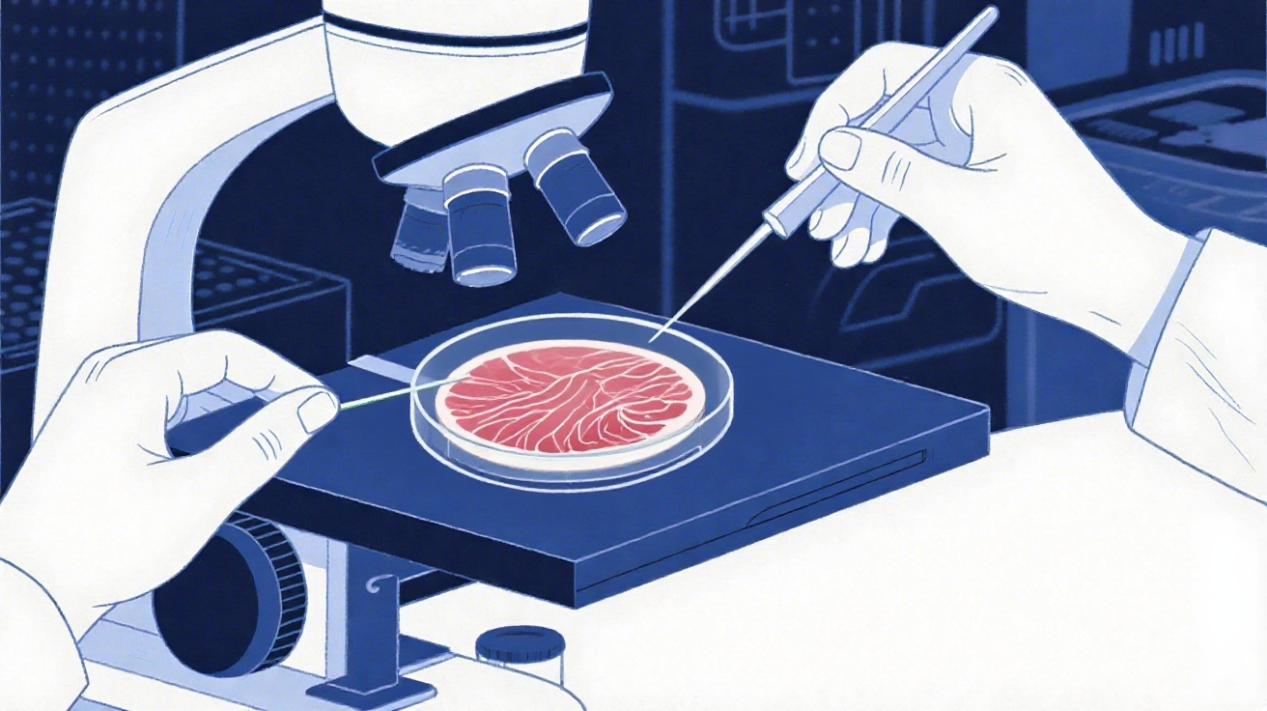

你一定想知道,本应该在养殖场培养的肉,在实验室是怎么创制的?简单来说,就是通过采集动物肌肉干细胞,在含有营养成分的培养基中模拟动物体内的增殖环境进行培育,实现细胞扩增,再运用3D生物打印技术赋予肉的组织结构。相较于常见的植物基人造肉,这种技术能直接培育出真肉细胞。相比传统畜牧业,细胞培养肉生产周期大为缩短,能降低82%~96%用水量,减少78%~96%温室气体排放,真正实现“高效、清洁、安全”的肉类生产。

细胞肉培养也是一个复杂的过程,在实验室里可以清晰感受到学科的交叉融合。它涉及到生物工程,通过基因编辑技术保持干细胞分化能力;还涉及到食品科学,开发植物源生长因子替代传统胎牛血清;还涉及到机械工程,定制化生物反应器实现规模化培养。在完成2019年5克实验室样本制备基础上,2023年,南京农业大学又成功突破500升生物反应器系统集成技术,实现了培养肉生产从克级到公斤级的跨越。该体系采用模块化智能控制,单位周期产出量可达到5公斤,又一次突破了细胞培养肉的一个技术瓶颈。

虽然这项技术当前仍存在许多瓶颈,比如细胞培养肉的成本高,优质培养肉成本约300元/克。解决这些难题需要化学工程与微生物学的进一步突破。但作为农学与生物工程交叉融合的典范,它的应用前景与学科价值已经显现,比如对可持续发展、实现“双碳”目标具有重要意义。此外,细胞培养肉在特殊膳食市场、高端食材市场的需求已经开始呈现,而在太空探索领域,细胞培养系统也成为人类走向深空的未来需要。

全球细胞培养肉市场正在加速产业化。新加坡已批准细胞培养鸡肉上市,美国也开始向产业化推进,我国计划3-5年内完成市场化布局。这个领域的发展对年轻人意味着未来的广阔发展空间。农学人的科研使命在于拓展农业生产的边界、为解决粮食安全提供新路径、推动畜牧业可持续发展。这要求农学生既要精通动物生理学,还需掌握生物反应器设计、组织工程等诸多跨界技能。南京农业大学建立的“基础研究-技术开发-产业转化”完整体系,为学子提供参与国际前沿研究的独特机会。设置的“培养肉工程”微专业,正是为行业输送复合型人才所作的前瞻布局。

希望同学们能认识到,现代农业早已突破“面朝黄土”的传统印象,生物制造、智能装备等前沿技术正在重构整个产业形态。欢迎有志于解决人类重大需求的同学加入农业科研队伍,用科技重新定义食物的未来。

出品:农业农村部人力资源开发中心 中国农学会 南京农业大学 光明网

审核:刘昊晰(国家肉品质量安全控制工程技术研究中心)

来源: 大国粮策

内容资源由项目单位提供

科普中国公众号

科普中国公众号

科普中国微博

科普中国微博

帮助

帮助

大国粮策

大国粮策